Русское жилище и двор в 15-17 вв.

Основным материалом для строительства в 16-17 вв. было дерево. Значительное увеличение числа белокаменных, а потом и кирпичных зданий не могло по существу изменить общей картины: русские города были по преимуществу деревянными. Из дерева рубились постройки, возводились заборы, мосты, набережные, настилались мостовые. Каменные палаты были теперь не только в крупных городах – встречались иногда и в деревне. Однако такую роскошь могли позволить себе только очень богатые люди – феодалы и «гости» – именитые купцы.

Городской двор, как и в предыдущий период, чаще всего ограждал тын, т. е. частокол из бревен, обычно не очень толстых.

Другой вид усадебной ограды – замет из прясел. Прясло представляло собой деревянную конструкцию из двух вертикально врытых в землю столбов, в каждом из которых выбивается паз. В эти пазы вставляются специально затесанные и пригнанные «пальцы» горизонтальных бревен, образовывавших стенку забора. Иногда такую ограду называли тын лежачий.

Наконец, третий вид наружного забора – плетень из тонких, вбитых (или врытых) в землю жердей, оплетенных прутьями.

Для входа и въезда в усадьбу в заборе устраивались ворота, иногда – ворота и калитки, изредка – двое ворот («передние» и «задние»).

Общий облик жилища рядового горожанина в 16 – 17 вв. — срубный дом, поземный или на подклете (нижний этаж) – в этом случае за единицу здания принимался второй, так что говорилось: изба на подклете, горница на подклете. Форма домов — четырехугольная. Деревянные дома делались из сосновых, иногда из дубовых брусьев, складываемых (без единого гвоздя), по замечанию иностранцев, так плотно, что не оставалось ни малейшей скважины для прохода воздуха. Для теплоты брусья обивали еще мхом, который укладывали также по створкам дверей и окон. Это называлось «построить избу во мху», а если строилась изба, не обитая мхом, то она называлась не избой, а срубом.

Подклеты были жилые и глухие. В первом случае они служили для прислуги, а во втором для кладовых — или же в них устраивались мыльни. В купеческих домах в подклетах сваливались товары.

Стоящий на подклете второй этаж занимало хозяйское жилье. У людей среднего достатка оно заключали по три, а иногда только по два покоя: горницу и комнату; иногда к ним пристраивалась кухня, но чаще кухня была в особой избе, называемой поварнею. Люди богатые, часто учреждавшие у себя пиры и приглашавшие много гостей, строили для своих парадных обедов особые избы в один покой с сенями, так называемые столовые. Вообще же в одном строении не было больше трех, редко четырех покоев. Надстройки над горницами назывались чердаками, а над сенями — вышками.

У простолюдинов избы были черные, то есть курные, без труб; дым выходил в маленькое волоковое окно; при избах были пристройки, называемые комнатами. Печь служила логовищем целому семейству, а от печи по верху под потолок приделывались полати. К избам приделывались разные пристенки и прирубки. У зажиточных крестьян кроме изб были горницы на подклети с комнатами, то есть двухэтажные домики. Случалось, что в одном и том же дворе находились и курные избы, называемые черными или поземными, и белые с трубами.

Обыкновенная крыша русских домов была деревянная. В 16 и 17 веках было в обычае покрывать сверху кровлю березового корою от сырости; это придавало ей пестроту; а иногда на кровле клали землю и дерн в предохранение от пожара. Обыкновенная форма крыш была скатная на две стороны, с фронтонами на других двух сторонах.

У богатых особ были кровли затейливой формы: напр., бочечная — в виде бочек, а по краю кровля окаймлялась прорезными гребнями и рубцами.

На фронтонах и на стенах около окон делались разные изображения: линейки, листья, травы, зубцы, узоры, птицы, звери, всадники на конях и проч. На каменных зданиях они делались из камня или кирпича.

Высотность домов была большей в северных областях России и меньшей в южных, где подклет имели только дома зажиточных горожан и феодалов. Усложняется и состав построек двора. На один двор посадского человека приходилось в среднем до четырех построек.

Вместо того, чтоб по надобности строить большой дом или делать к нему пристройки, на дворе сооружали несколько жилых строений, которые имели общее название хором. Все надворные постройки делились на жилые и служебные. «Изба» — общее название жилого строения. Горница, как показывает самое слово, было строение горнее, или верхнее, надстроенное над нижним, и обыкновенно чистое и светлое, служившее для приема гостей. Название «повалуши» означало кладовую, обыкновенно холодную. Повалуши могли быть также и жилыми покоями: неизвестно, в чем состоит их отличие от горниц, тем более что и повалуши иногда надстраивались над нижними строениями, как горницы. Сенником называлась комната холодная, часто надстроенная над конюшнями и амбарами, служившая летним покоем и необходимая во время свадебных обрядов.

Очень часто по несколько строений всех этих видов находилось в одном и том же дворе. Например, три горницы и одна повалуша или две горницы и три повалуши.

При каждом отдельном строении были сени, а часто двое сеней, одни передние, другие задние, и те и другие теплые. Иногда в одном дворе несколько домов соединялись между собою крытыми переходами, которые были продолжением сеней.

Сам двор мог быть разделен на несколько участков дополнительными внутренними заборами. Например, его хозяйственная часть отделялась от «чистого» двора перед самим домом, сад и огород отделялись от собственно двора. Эти внутренние заборы были более облегченной по сравнению с наружной оградой конструкции – они должны были лишь служить препятствием скоту и птице проникнуть в сад, огород и на чистый двор.

О том, как располагались на территории усадьбы отдельные постройки, сведений мало. Можно сказать, что преобладала (в особенности в центре и на юге России) свободная планировка усадьбы с несомкнутыми, не связанными с домом дворовыми постройками. Описания дворов в источниках и документах особо отмечают связь построек, если она присутствует, а в большинстве случаев ограничиваются простым их перечислением. Так, развитие планировки городской и крестьянской усадеб в 15-17 вв. шло по линии связи отдельных срубов жилых и хозяйственных построек, и именно в этот период распространяются появившиеся ранее типы трехкамерного и двухкамерного дома.

Архитектура России и Москвы 17 века

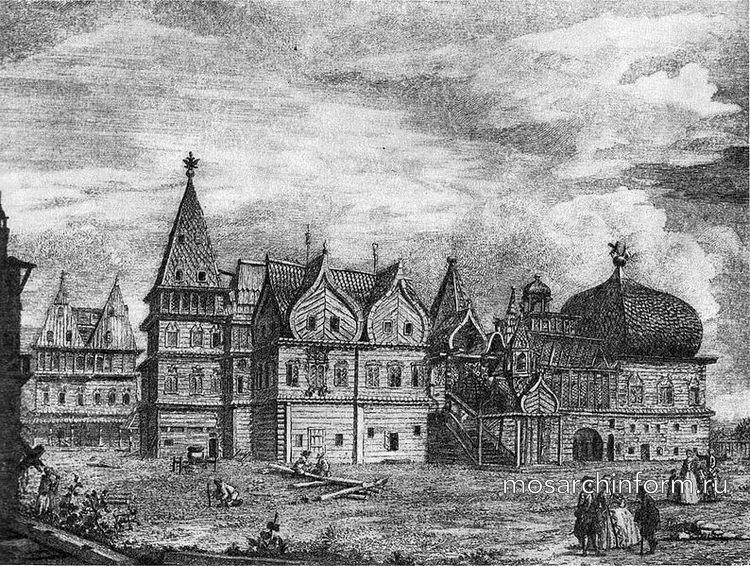

В период зодчества 17го века, произошло очень много важных событий, которые в значительной мере изменили жизнь москвичей и город в целом. Многие дома по-прежнему строились из дерева, но заметно началось распространяться строительство из камня и кирпича. Появились новые строительные материалы, начали использоваться белокаменные элементы, кирпичи разных фигур, многоцветные плитки. Были наняты специальные мастера каменных дел, приказ об их формировании был издан еще до начала 17 века. Самое знаменитое и великое сооружение, которые было возведено в этот период – царский дворец в селе Коломенское, его построили в 1678 г. Здесь был целый небольшой городок, отличавшийся башнями, колоннами, гульбищами и чешуйчатыми крышами. Все постройки-хоромы не похожи одна на другую, но все связаны в единую систему коридорами, в сумме получилось 270 комнат, из которых выходит 3000 окон. Сегодня многие искусствоведы и историки говорят, что это «восьмое чудо света».

Деревянный дворец в Коломенском. Гравюра Гильфердинга, 1780 год, ещё фото дворца, современная реконстр.

Если говорить о церквях того времени, то больше было шатровых строений, меньше ярусных. На церкви зодчества 17го века колоссально повлияло каменное строительство, хоть патриарх Никон и пытался запретить каменные материалы, все равно их было преобладающее большинство. Теперь в Москве появились церкви Рождества в Путинках, Троицы в Никитниках, «дивная» Успенская церковь, церковь Зосимы и Савватия. Каждая из них была неповторимой, но каждая была очень нарядной, богатой, с множеством орнаментов и разных деталей.

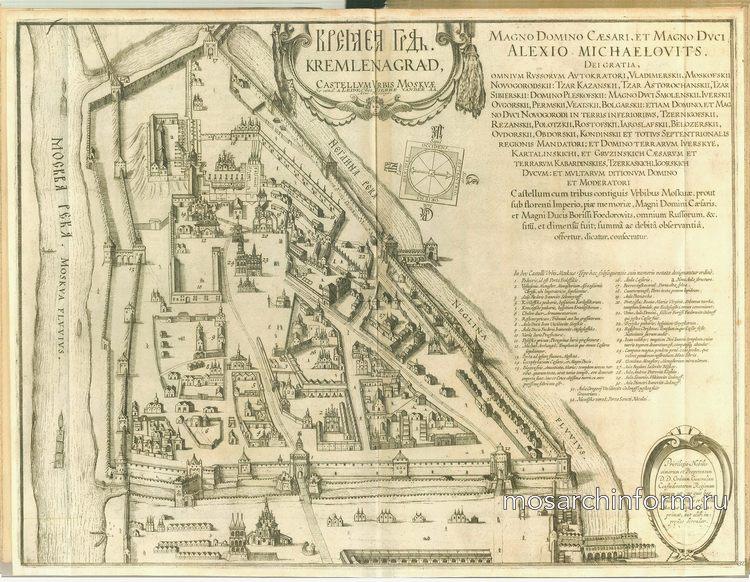

Карта Кремля при Алексее Михайловиче Романове

Благодаря влиянию Никона, уже ко второй половине 17 века построили несколько монументальных зданий в стиле прошлых веков. Это было сделано для того, чтобы показать могущество церкви. Так появились Воскресенский собор московского Ново-Иерусалимского монастыря, Валдайского Иверский монастырь. В 1670-1680 гг. воздвигли Ростовский кремль, состоящий из нескольких построек, каждая из которых имела прочные башни. Инициаторами строительства были не только власти, но и обычные жители, поэтому данное направление в некоторых источниках называют «посадным». Здесь отличительными чертами являются культовые здания в Ярославле, который на тот момент был одним из самых больших торговых и ремесленных центров. Появились храм Ильи Пророка, Николы «Мокрого», Иоанна Златоуста, Иоанна Предтечи, знаменитые церкви появились в Костроме и Романове-Борисоглебске.

К концу 17 столетия появляется новый стиль в архитектуре церквей – нарышкинское или московское барокко. Ярким примером такого стиля является церковь Покрова в Филях – изящная, с идеальными пропорциями, с множеством украшений, колонн, раковин, отличительной чертой является использование только двух цветов: красного и белого.

Но кроме церквей, активно возводятся и обычные жилые и административные здания. Большой реконструкции подвергся столичный Кремль. Появились знаменитые кремлевские башни, появилась Спасская башня, сохранившая до сих пор свой прежний вид, проложили парадный въезд. На каждой из башен теперь есть навершия шатровой формы, теперь Кремль больше стал похож на крепость, а не на место для торжеств.

Важным событием 17 века стало воздвижение Теремного дворца в 1636 году. Это было 3х-этажное здание с теремком на крыше. Украшено здание было в характерном стиле того времени: ярко и богато, присутствовала резьба, золото, карнизы. Золотое крыльцо было декоративным элементом. Отделка носила в себе напоминания о деревянном зодчестве. Совсем по-другому выглядели Патриаршие палаты (часть Земского приказа), отпечатки нового времени можно было увидеть и на примере башни Михаила Сухарева. Под громоздким первым ярусом были два других, здесь же расположилась башня с национальным гербом, на второй ярус можно было подняться по парадной лестнице.

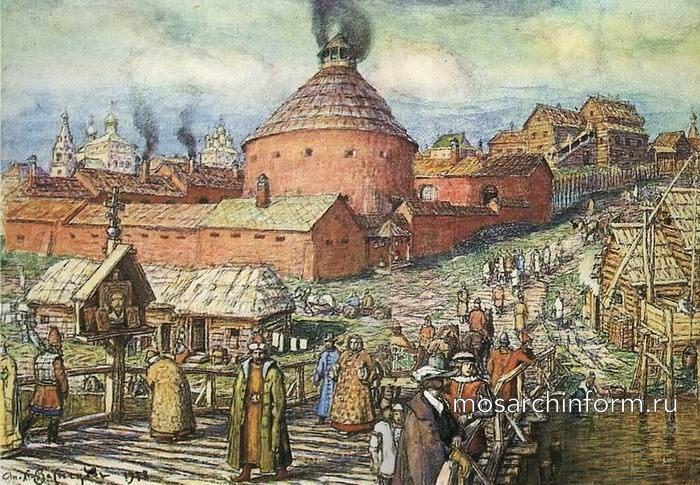

Пушечно-литейный двор на реке Неглинной в XVII век, картина А. М. Васнецова

В 17 веке продолжает развиваться торговля и промышленность. В Москве, Китай-городе и Архангельске строятся гостиные дворы. Архангельский двор простирается в сторону на 400 м, где их окружают каменные стены и башни, а внутри находится около 200 торговых палат.

Теремной дворец в 1797 году, архитектор Ведута Джакомо Кваренги

Тот же самый «Приказ каменных дел», собрав лучших своих мастеров, продолжал работать. Последней их работой был «Теремной дворец Московского Кремля». Он представлял собой здание из 2х этажей времени Василия III и Ивана III. Дворец предназначался для царских отроков, для них же были сооружены гульбище и маленькая смотрильная башенка. Естественно, интерьер также был детским, все было ярко украшено интересным орнаментов по белому камню. Автором такого интерьера был Симон Ушаков – лучший личный изограф царя.

Каменное строительство для жителей столицы продолжает развиваться и приобретает еще больший масштаб. Лев Кириллович Нарышкин со своей семьей заказывали строить здания по всей области по собственному вкусу, в его честь и был назван стиль «нарышкинское (московское) барокко». Заказы исполнял обычный крепостной Яков Бухвостов, первое, что ему удалось построить – это церковь Покрова в Филях, строительство закончилось в 1695 году, в здании сочетались элементы и местной культуры, и западноевропейской, что и дало в итоге новый результат. От обычного барокко здесь остались только крупные стеклянные окна и декор верхней части колонны, все остальное по стандарту: красный и белый цвета, пять глав и так далее. Спустя некоторое время, все здания периода 17го века (как светские, так и жилые) пользовались едиными правилами — это правильная симметрия, центричность и ярусность. В 1630-1640 гг. популярными стали бесстолпные пятиглавые храмы с зачастую глухими барабанами. В 1670 г. Павел Потемкин начинает строительство боярских усадеб, а к 1678 году появляется храм в Останкино.

Можно отдельно выделить самые интересные памятники архитектуры 17 в.

Братские кельи Высоко-Петровского монастыря

По названию становится понятно, что здание относится к церковному строительству, однако это не совсем так. На своем веку – это единственные монастырские кельи такого плана. Кельи находятся не далеко за городом, а прямо возле современных зданий, за строительство отвечал Нарышкин, чьей усыпальницей и стало потом это место.

Трапезная Аптекарского приказа

Это здание приказа можно увидеть и сегодня. Раньше это здание было частью большого комплекса по вопросам здравоохранения, обслуживалась здесь только княжеская семья. Аптекарский сад был возле Кремлевской стены (здесь выращивали лечебные растения), здесь же была и трапезная палата. Когда здание реконструировали, добавился еще один этаж, изменилась и внешняя отделка, о том времени же напоминают оконные наличники на фасаде.

Гранатный двор

Это здание заняло свое место в 17 веке, ранее занимало большую по площади территорию. Раньше гранатный двор выпускал бомбы и различное оружие, внешне напоминает букву Г, что в принципе типично для того времени.

Палаты Аверкия Кирилова

После того как здание было построено, все последующее время, вплоть до 19 столетия, его постоянно декорировали и видоизменяли, даже поменялся план двора. Больше здесь нет перехода между жилым помещением и церковью святого Николая. Аверкий Кирилов был очень богатым служилым, но не был коренным москвичом, занимался многими делами, начиная торговлей, заканчивая службой различным приказам. Неоднократно он обвинялся в воровстве и потому был жестоко убит. Сейчас храм Николая стоит отдельно, а в палатах организовали институт культуры.

Палаты гостей Сверчковых

Сверчковые – одна из самых богатых семей 17 века, планировка до сих пор сохранилась прежняя. Внешне здание массивное, декор довольно уникальный и оригинальный, поэтому так тщательно реставрируется.

Палаты Симона Ушакова

В этом здании жил великий иконописец Симон Ушаков. Раньше к зданию был пристроен небольшой флигель. Симону очень не нравились условия его жизни, ему негде было размещать своих учеников и других молодых людей, которые приходили к нему.

Памятники 17 века в России

Крестовоздвиженская церковь в Ярославле (1675-78)

Дополнительные фото:

Храм вмч. Георгия Победоносца (Покрова пресвятой Богородицы) на Псковской горке ( ул. Варварка, 12), фото © mosarchinform.ru, 2011 г.

Храм построен в 1657 г. после пожара 1639 г. на фундаменте древнего храма, колокольня и трапезная — в 1818 г. В конце 20-х годов церковь была закрыта и использовалась различными учреждениями. Храм возвращен Церкви в 1991 г

Архитектура России и Москвы 17 века — Храм прп. Максима Блаженного на Варварке, фото © mosarchinform.ru, 2011 г.

Во второй половине VI века на том месте где стоит храм Максима Блаженного стояла деревянная церковь святых Бориса и Глеба. В 1434 году в усыпальнице этой церкви был похоронен известный московский юродивый Максим блаженный.

В 1568-м году вместо деревянной церкви был возведен белокаменный храм и освящен в честь упокоенного в нем святого Максима. в 1698-1699 гг обветшавший храм практически полностью разобран и отстроен заново на средства купцов Верхивитинова и Шаровникова. В архитектуре здания наблюдается смешение стилей барокко и ампир.

Храм сильно пострадал при пожаре 1737-го года, после чего капитально реконструирован, а в 1827—29 гг весто старой одноярусной колокольни возведена новая – двухъярусная. Примечательно, в 20-х годах ХХ века в храме служил регентом будущий Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен (1971-1990 гг). В 30-х годов храм закрыт, разорен, снесены колокола и даже купол.

Отреставрирован в в 1965—67 гг. Возвращен РПЦ в 1991-м году. С 1994-го – возобновлены богослужения.

( статья в подготовке )

Дополнительные фото:

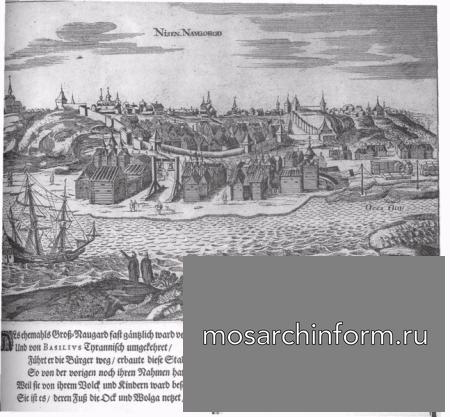

Архитектура России 17 века- Нижний Новгород в первой половине XVII века (из книги А. Олеария 1656 г.)