Василий Баженов: архитектор против стереотипов

Василий Иванович Баженов (01.03.1737 — 2.08.1799), бесспорно, является одним из ярчайших русских архитекторов, чьи работы до сих пор поражают своей смелостью и красотой. Талантливый самобытный архитектор времен императрицы Екатерины, создатель грандиозного проекта реконструкции Кремля, автор дома Пашкова, оставил после себя несколько знаменательных исторических памятников, которые представляют собой огромную ценность и являются прекрасным отражением величия той эпохи. За одухотворенность, свободомыслие и презрение стереотипов Баженова окрестили поэтом в архитектуре.

Он родился в селе Дольском близ Малоярославца Калужской губернии в семье дьячка одной из придворных кремлевских церквей Ивана Федоровича Баженова (1711—1774). В возрасте трех месяцев был перевезен родителями в Москву. Обнаружил природный талант к искусству ещё в детстве, срисовывая всякого рода здания в древней столице. Эта страсть к рисованию обратила на Баженова внимание архитектора Димитрия Ухтомского, принявшего его в свою школу вольным слушателем и частенько помогавшего бедствующему в то время Баженову подработкой. Из школы Ухтомского Баженов перешел в Академию художеств по ходатайству И. И. Шувалова, где поразил преподавательский состав своим талантом. Один из преподавателей Баженова, С. И. Чевакинский, сделал талантливого молодого человека своим помощником при постройке Никольского морского собора. В сентябре 1759 года подающий надежды Баженов был направлен для развития своего таланта в Париж, а затем в Рим, став первым пенсионером Академии художеств, отправленным за границу.

По прибытии в Париж, поступив в ученики к профессору Девайи, Баженов занялся изготовлением моделей архитектурных частей из дерева и пробки и выполнил несколько моделей знаменитых зданий. В Париже он сделал, со строгой пропорциональностью частей, модель Луврской галереи, а в Риме — модель Собора св. Петра, учился он также гравированию, при этом известно, что многие его соученики часто воровали его работы — настолько он был талантлив.

По возвращении в Россию в 1765, проживая в Москве, Баженов принял участие в первом издании труда Витрувия (перевод Каржавина). В это время на архитектора впервые обратила внимание императрица, заказав ему проект Института благородных девиц при Смольном монастыре, который он выполнил с блеском и размахом, заслужив высочайшую похвалу — однако, проект этот осуществлен не был.

Василий Баженов был одним из лучших практиков-строителей своего времени, отличаясь столько же искусством планировки, сколько и изяществом формы проектируемых зданий, что показал сразу при своем возвращении на родину. Он являлся одним из проводников французского стиля в русской архитектуре (ярким памятником которого является Пашков дом). Свое мастерство выказал в академической программе на степень профессора комплекса увеселительных сооружений для Екатерины — впрочем, ожидаемой должности, равно как и жалования, не получил (хотя в академики его произвели). Разочарованный таким положением дел, Баженов взял увольнение от академической службы, и князь Орлов определил его в свое Артиллерийское ведомство главным архитектором с чином капитана. В 1767 году архитектор возвратился в родную Москву, где вскоре после приезда женился на Аграфене Лукиничне Красухиной, дочери каширского дворянина, рано умершего.

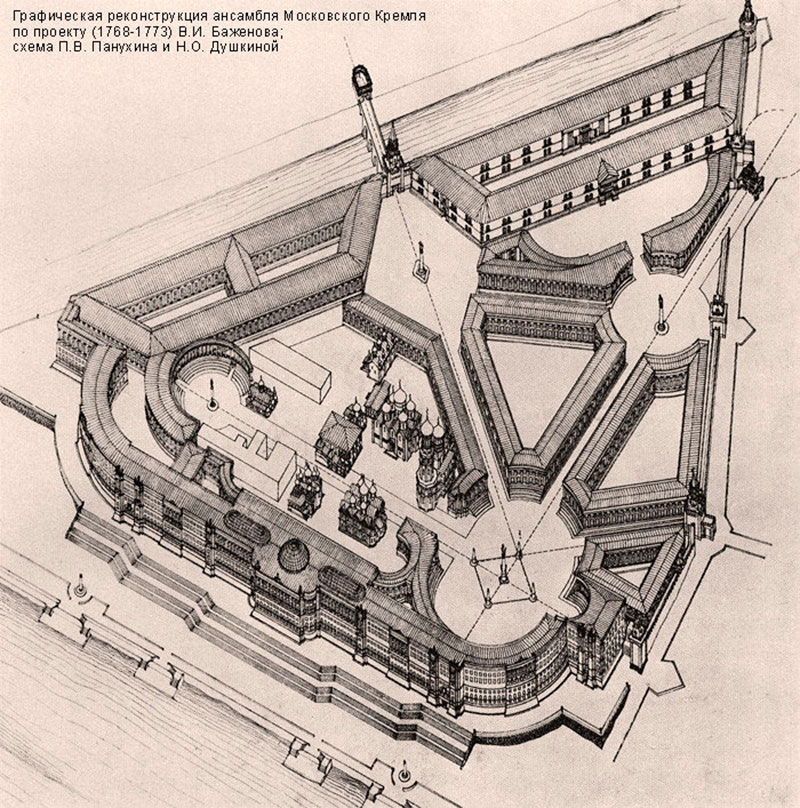

Тем временем Екатерина «заболела» архитектурой. Этим решил воспользоваться Орлов, который тогда как раз делал попытки усилить свое влияние при дворе. Именно Орлов посоветовал Баженову разработать проект необычный, дерзкий, чтобы затем через него, Орлова, предложить императрице начать строительство здания, которое вызовет всеобщий интерес. Этим проектом стал проект реконструкции Московского Кремля, в котором основной идеей Баженова было огромное здание, собиравшее под своими сводами все имеющиеся кремлевские здания и соборы. Грандиознейший проект был создан, одобрен императрицей, даже выполнен в виде деревянной модели, но не осуществлен из-за нехватки средств на его исполнение — тридцати миллионов рублей. Однако, по другой версии, Екатерина II и не думала осуществлять затею искусного зодчего. Императрице в конце Русско-турецкой войны (1768—1774) нужно было дать пищу для толков о затрате десятков миллионов на грандиозный дворец, и созданная архитектором деревянная модель произвела надлежащий эффект — а сооружение самого проекта, уже ненужного императрице, оставлено совсем. Такая же судьба постигла Царицынский ансамбль Баженова, на строительство которого у архитектора ушло десять лет — причем каждую весну он вместе с семьей переселялся на место проведения работ, для собственноручного их контроля — однако Екатерина летом 1785 года посетила Царицыно, и, найдя его мрачным и чересчур тесным, повелела перестроить уже готовые здания. Архитектор от осуществления проекта был отстранён.

В это же время Баженов построил в Москве дом Пашкова, при строительстве которого архитектор сумел реализовать свои градостроительные идеи, возникшие, но не реализованные при проектировании перестройки Московского Кремля. Баженов переработал традиционную схему застройки усадьбы, поставив в один ряд на краю холма, противоположного Кремлю, центральное здание, и связанные с ним флигели, что придало застройке городской облик. Вместо парадного двора создан сад (который впоследствии был уничтожен).

Баженов попал в немилость к царице, что объясняется его сложным самолюбивым нравом, а также отношениями с кружком Н. И. Новикова, поручившего архитектору доложить цесаревичу Павлу I о выборе его московскими масонами в верховные мастера. Екатерина подозревала политические цели в этих отношениях с цесаревичем, и гнев её на Баженова обрушился раньше, чем на других, но дальше исключения из службы дело не пошло, а в 1792 году он был принят вновь на службу по адмиралтейств-коллегии и перенёс свою деятельность в Петербург. Баженов претерпевает трудный для себя период — чтобы не оказаться в бедности, он берет частные заказы. Нужно добавить, что после эпизода с масонами у царицы до самой ее смерти не нашлось более работы для Баженова.

Однако ему суждено было вновь ощутить на себе благосклонность коронованной особы: по вступлении на престол, Павел I назначил зодчего вице-президентом Академии художеств и поручил ему приготовить собрание чертежей русских зданий для исторического исследования отечественной архитектуры и, наконец, представить объяснение по вопросу: что следовало бы сделать, чтобы сообщить надлежащий ход развитию талантов русских художников в Академии художеств. Баженов с жаром принялся выполнять милостивые поручения монарха, покровителя отечественного искусства, и многое бы, без сомнения, мог сделать, если бы смерть совершенно неожиданно не пресекла его деятельность. Зодчего похоронили в собственном селе Глазово под Москвой. Последней крупной работой Баженова (с 1792 г.) был проект Михайловского (Инженерного) замка в Петербурге, утвержденный в 1796 году.

К сожалению, до сих пор исторически не вполне прояснена ситуация с доказанным авторством архитектора некоторых зданий. Большой мост через овраг в Царицыно — одна из немногих сохранившихся построек, авторство Баженова в отношении которых точно установлено.

Он создал архитектурную команду и школу при Экспедиции кремлевского строения, где работали М. Ф. Казаков, К. И. Бланк, И. В. Еготов, Е. С. Назаров. Сохранились многочисленные графические работы Баженова, среди них — панорама Царицына (тушь, гуашь, перо, кисть, 1776, Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева)

Василий Иванович Баженов был первым русским архитектором, создававшим свои проекты как объемно-пространственные композиции, связанные с ландшафтом и организующие окружающую среду. Его творчество фактически ознаменовало новую эру русской архитектуры.

Для написания статьи были использованы материалы с сайта www.wikipedia.org, nplit.ru и литература:

В. Снегирев. «Архитектор В. И Баженов». Москва, 1937 год. Издательство Всесоюзной Академии архитектуры

Баженов В.И. Автобиография [Публ. и коммент. А.И. Михайлова] // Искусство, 1947. — № 4. – С. 86-87.

Василий Иванович Баженов (Vasily Bazhenov) — русский архитектор

12 марта 1738 года, в Москве родился Василий Иванович Баженов — русский архитектор, представитель классицизма. Он создал архитектурное направление русской псевдоготики. В настоящее время достоверно известно только о двух проектах Баженова — Кремлёвском и Царицынском. Также большинство историков архитектуры связывают его имя с домом Пашкова (фотография превью этой публикации JuicyWorld.org).

Стоит упомянуть что и дата рождения и место рождения знаменитого архитектора, в разных источниках указывается по разному (в некоторых источниках сообщается что Баженов родился в селе Дольском Малоярославского уезда Калужской губернии). Также и год рождения указывается иной 12 марта 1737 г.). К сожалению, не изучается наследие Баженова, не лучшим образом обстоят дела и с пониманием какие архитектурные проекты создал архитектор. Приписывание Баженову многих зданий, особенно не в столицах (где Баженов по документам никогда не работал), возможно, но не имеет доказательств. Еще меньше известно и о присвоении имени архитектора к строительству церквей, многие из которых считаются созданными по проекту архитектора только на основании того, что «похоже на его стиль».

Российский историк, искусствовед и архитектурный критик Григорий Ревзин, на эту тему пишет, что: «От Баженова практически ничего не осталось, стоит один Пашков дом против Кремля, и от того остались одни фасады, внутри все разрушено, да ещё неизвестно, точно ли Баженов его построил».

Тем не менее романтический образ Баженова как непризнанного гения, грандиозные замыслы которого не были оценены властью (прежде всего в период правления Екатерины), получил значительное распространение в массовом сознании, особенно в советское время, когда для спасения заброшенных зданий их часто связывали с именем Баженова — в этом случае это давало гарантию, что здание не будет подвержено разрушению.

В результате, Баженову или другому крупному русскому архитектору Матвею Фёдоровичу Казакову приписывались, да и продолжают приписывать почти все псевдоготические постройки конца XVIII века в московском регионе, относительно авторства которых не сохранилось документации.

Без всякого сомнения Баженов внес значительный вклад в развитие архитектурного дела в России. Он стал Членом Российской академии с 1784 года, а с 1799 г. становится еще и вице-президентом Академии художеств. Также Баженов был действительным статским советником (с 1796 г.).

Василий Иванович Баженов Из биографии

Василий Баженов, сын дьячка одной из придворных кремлёвских церквей Ивана Фёдоровича Баженова (1711—после 1773), свой природный талант к искусству обнаружил ещё в детстве, когда срисовывал всякого рода здания в древней столице. Эта страсть к рисованию обратила на Баженова внимание архитектора Д. В. Ухтомского, назначенного в 1754 главным архитектором Московского университета, который принял его в свою школу. По его рекомендации Баженов в апреле 1755 поступил в гимназию Московского университета, где был зачислен в специальный «художественный класс», предназначенный для будущей Академии художеств.

В числе 9 лучших учеников Баженов в 1756 по инициативе И. И. Шувалова, был переведён в академическую гимназию в Санкт-Петербурге, а после открытия в январе 1758 Академии художеств принят в её студенты. В Академии его способности к архитектуре раскрылись в такой мере, что преподаватель архитектуры С. И. Чевакинский сделал талантливого молодого человека своим помощником при постройке Никольского морского собора. В сентябре 1760 г. Баженов был направлен для развития своего таланта в Париж (став, наряду c А. П. Лосенко, первым пенсионером Академии художеств, отправленным за границу).

Поступив в ученики к профессору Шарлю Девайи, Баженов занялся изготовлением моделей архитектурных частей из дерева и пробки и выполнил несколько моделей знаменитых зданий. В Париже он сделал, соблюдая строгую пропорциональность частей, модель Луврской галереи, а в Риме — модель собора Св. Петра, учился гравированию. Вслед за Ж.-Ж. Суффло, К.Н. Леду и другими мастерами французского классицизма того времени Баженов усвоил «вкус к грандиозным масштабам проектируемых сооружений, чьи композиции, план и декор содержали сложную, часто масонскую символику», но не всегда были осуществимы в реальности.

По возвращении в Россию, живя в Москве, Баженов участвовал в издании труда Витрувия (перевод Ф. В. Каржавина). Баженов был одним из лучших практиков-строителей своего времени, отличаясь как искусством планировки, так и изяществом формы проектируемых зданий (что в полной мере проявил после возвращения на родину). Являлся одним из проводников т. н. французского вкуса (стиля) в русской архитектуре, ярким памятником которого является Пашков дом. Своё мастерство выказал в академической программе на степень профессора комплекса увеселительных сооружений для Екатерины; однако ожидаемой должности Баженов не получил и взял увольнение от академической службы, после чего князь Г. Г. Орлов определил его в своё Артиллерийское ведомство главным архитектором с чином капитана.

В этой должности Баженов предположительно построил в Москве дом Пашкова, а в окрестностях столицы — дворцовый комплекс в Царицыне. В Московском Кремле на месте крепостных стен, выходящих на Москву-реку, архитектор спроектировал «Форум великой империи» или Большой Кремлёвский дворец на Боровицком холме. Комплекс проектировался как грандиозный общественный центр с театром и овальной площадью для народных собраний, к которой должны были сходиться все улицы Кремля. Исторический контекст при этом практически не учитывался: многие допетровские здания Кремля предполагалось снести, заодно закрыв со стороны реки обзор храмов Соборной площади, что неминуемо исказило бы исторический облик Москвы.

Кремлёвские стены уже начали было разбирать (снеся часть обращённого к Москве-реке участка стены с шестью башнями), но при рытье котлована у подножия Кремлёвского холма на стенах древних соборов появились трещины, и, по воле императрицы, строительство было отложено, а потом оставлено совсем (в 1775 году); снесённая часть стен Кремля позже была восстановлена М. Ф. Казаковым.

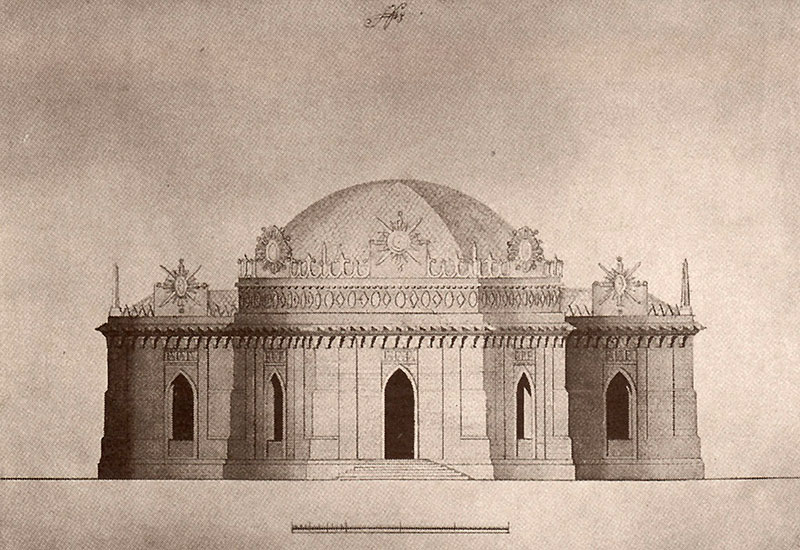

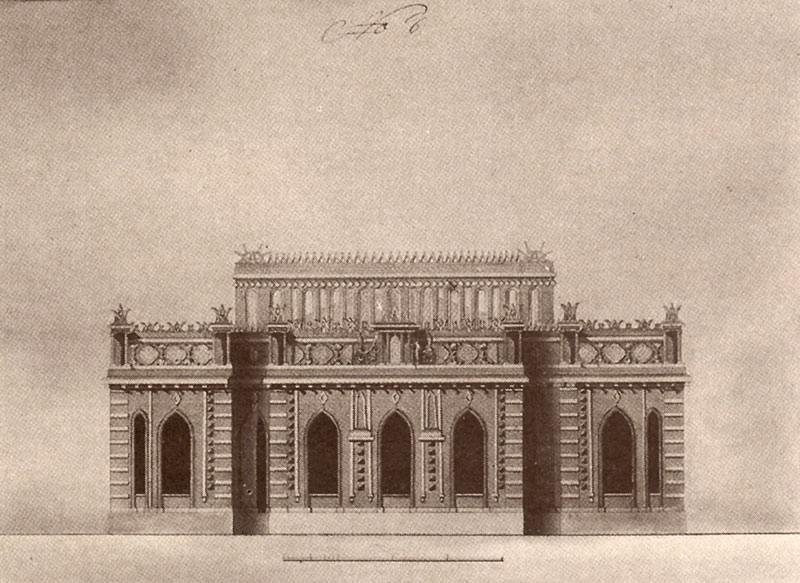

Такая же судьба постигла царицынский ансамбль Баженова, представлявший собой новаторский сплав элементов нарышкинского барокко конца XVII века и западноевропейского готического декора. Впервые Баженов опробовал это сочетание в 1775 году, работая вместе с М. Ф. Казаковым над временными увеселительными павильонами Ходынского поля, где праздновалось заключение Кючук-Кайнарджийского мира с турками. Екатерина летом 1785 года приехала на три дня в Москву, посетила работы по сооружению дворцов в Царицыно (собственного и великокняжеского) и, возмутившись их равными размерами, повелела снести оба. А архитектор от осуществления проекта был отстранён.

В это же время в Москве Баженов предпринимает попытку организовать «партикулярную» (частную) академию и набрать учеников. Видимо, затея не удалась, так как, по словам Баженова, «препятствиев к моему намерению весьма есть много».

До сих пор Баженову приписывается утраченный памятник Санкт-Петербурга, Старый Арсенал на Литейной улице (в XIX веке его занимал Окружной суд, сожжён в 1917 г., разобран в конце 1920-х годов); но, вероятнее всего, к нему зодчий не имеет никакого отношения. Строительство здания началось под руководством архитектора Артиллерийского ведомства В. Т. фон Дидерихштейна весной 1766 года и велось архитектором Инженерного корпуса К. И. Шпекле. Баженов же в конце 1766 г. поступил в Артиллерию, но вскоре уехал в Москву. Большое количество документов по этой теме сохранилось в фондах Исторического архива ВИМАИВиВС («архив Артиллерийского музея») в Санкт-Петербурге. Большой мост через овраг в усадьбе Царицыно — одна из немногих сохранившихся построек, авторство Баженова в отношении которых точно установлено.

Масон, член московской ложи «Девкалиона», которой руководил С. И. Гамалея, был возведён в «теоретический» градус, где также работал под руководством С. И. Гамалеи. Входил в ложу «Латона» во главе с Н. И. Новиковым.

Оставшись без всяких средств к существованию, Баженов открыл художественное заведение и занялся частными постройками. Перемену в его служебной карьере и немилость Екатерины объясняют его сложным самолюбивым нравом, а также связью с кружком Н. И. Новикова, который поручил ему доложить наследнику Павлу I о выборе последнего московскими масонами в верховные мастера.

В этих сношениях с цесаревичем Екатерина подозревала наличие политических целей, и гнев её на Баженова обрушился раньше, чем на других; но дальше исключения из службы дело не пошло, а в 1792 году он был принят вновь на службу по адмиралтейств-коллегии и перенёс свою деятельность в Петербург.

Без всяких оснований ему приписывался Каменноостровский дворец — дворец великого князя Павла Петровича на Каменном острове и работы в Гатчинском дворце. Документально только подтверждается его участие в разработке одного из проектов Михайловского замка. Как установили петербургские исследователи, авторство этого грандиозного сооружения приписать только Баженову невозможно. Работы начались задолго до строительства и велись «под диктовку» Павла Петровича, саморучно набросавшего эскизы плана, сначала архитектором Малого двора А. Франсуа. Виолье, затем — в 1790-х годах — к делу подключился и Баженов, но окончательный проект был составлен В. Бренной; он-то и был осуществлён.

После своего вступления на престол Павел I, вообще приближавший к себе всех гонимых его матерью, назначил Баженова вице-президентом Академии художеств и поручил ему приготовить собрание чертежей русских зданий для исторического исследования отечественной архитектуры, а также представить объяснение по вопросу: что следовало бы сделать, чтобы сообщить надлежащий ход развитию талантов русских художников в Академии художеств. Баженов с жаром принялся выполнять милостивые поручения монарха, выказавшего себя покровителем отечественного искусства; многое бы, без сомнения, он мог сделать, если бы смерть совершенно неожиданно не пресекла его жизнь.

Баженов был похоронен в Санкт-Петербурге, но позже, в 1800 году, его останки были перевезены в имение Баженовых в селе Глазово (ныне Тульская область). Говорить и рассказывать о могиле Баженова в Тульской области очень грустно. Печально, что память о великом русском архитекторе живёт, но вспоминают только по случаю юбилеев и т.п…