- Травянистые земляные крыши

- Немного из истории

- Устройство традиционной земляной кровли

- Возможность использования в условиях нашего региона

- Технология создания зеленых крыш с использованием засухоустойчивых видов многолетних растений

- Система «Скатная крыша» с использованием очитков

- Как сделать травяную кровлю своими руками

Травянистые земляные крыши

Мир – необычная вещь. Путешествуя по миру или пролистывая фотографии в журналах, нередко натыкаешься на необычные и непривычные вещи. Так, например, особо привлекают травянистые крыши — деревянные дома, покрытые зеленой травой – словно кусочек луга на крыше, именно тогда начинаешь чувствовать единение с природой.

Начинаешь задумываться – а возможно ли такое чудо у нас, в нашей полосе; и если да – то каким образом. Чтобы ответить на эти вопросы, нужно сначала разобраться, что такое земляные крыши, откуда они появились, каковы особенности технологии создания.

Немного из истории

Травяные крыши появились в Норвегии и на Фарерских островах еще в глубокой древности. «Травяная» кровля (Turf — крыша или «torvtak») является традиционным типом крыши Скандинавии.

Стоит отметить, что появление таких крыш именно в этих странах не случайно, обусловлено это особенностями климата. Ведь именно через Фарерские острова и рядом с берегом Норвегии проходит теплое течение Гольфстрима, благодаря Гольфстриму, с его теплым воздушным потоком, Норвегия отличается более мягким климатом, чем можно было бы ожидать для государства на этой широте. А летом здесь выпадает большое количество осадков, присутствует большая влажность.

А ведь основная суть «зеленой» крыши в том – что она живая — должна быть постоянно влажной.

Однако, в чем же секрет этой травяной кровли?

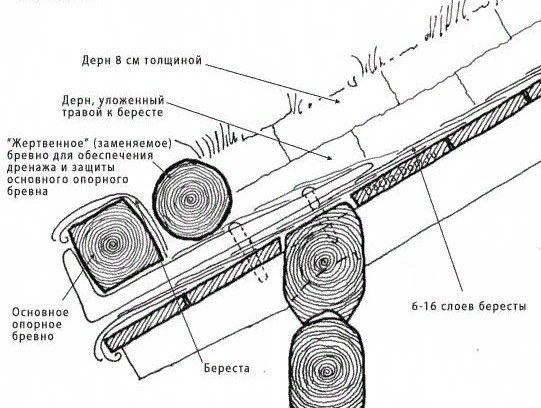

Устройство традиционной земляной кровли

Если брать исконные травянистые крыши, которые делали еще в древности, то дело обстоит так: особых материалов не изобретали – брали то, что есть под рукой — на доски (основу крыши) вначале устилали березовую кору, в качестве гидроизоляции, чтобы вода не просачивалась во внутрь жилища. Ее укладывали «желтой» изнанкой вверх, и затем, чтобы закрепить, присыпали все дерном (гвозди не использовались). В итоге получилась дерновая, травяная крыша.

И что самая главное, почему эта конструкция не потерялась и стала популярна в этих странах? Конечно же, главное был не красивый вид (хотя крыша выглядит необыкновенно), а то, что такая конструкция крыши лучше сохраняет тепло в доме. Это было удобно и экономично: строительный материал под рукой, особого ухода такие крыши не требовали, служили долго. К тому же, такие зеленые крыши – хорошая маскировка зданий и сооружений от врагов.

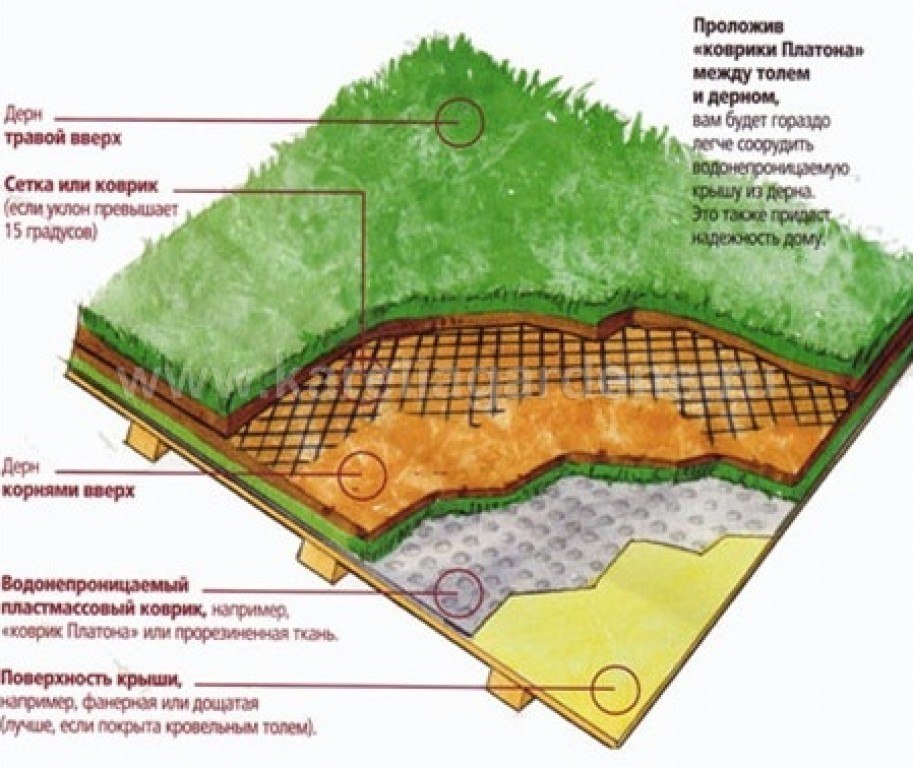

Сейчас, конечно же, уже не используют бересту, но принцип сохранили.

На обрешетку крыши укладывается гидроизоляционный материал и геотекстиль, который не дает прорастать корням растений (можно использовать фундалин – одновременно обеспечивает гидроизоляцию и препятствует прорастанию). Затем укладывается георешетка и засыпается дренажный слой (это может быть щебень, керамзит). Решетка необходима, чтобы вся земляная конструкция не сползла с крыши. Помимо этого, по краям крыши устанавливаются борта, которые также препятствуют сползанию земли.

Теперь идет укладка дерна – сначала на дренажный слой укладывается слой дерна корнями вверх, а вторым слоем укладывается дерн корнями вниз. Это нужно для хорошего сцепления, чтобы конструкция не осыпались. Есть варианты, когда вместо слоя «корнями вверх» берут геоматы – рулон из полимерных волокон, поверхность которого неровная, шероховатая, что обеспечивает хорошее сцепление всех слоев конструкции.

Понятно, чтобы конструкция была устойчива и не сползала, есть определенные ограничения — во-первых, уклон кровли, который не дожжен превышать 28 градусов. Его увеличение не рекомендуется, т.к. уже есть угроза сползания, но если запроектировать слишком маленький уклон, то лишняя вода будет застаиваться и не уходить.

Нужно также отметить, что такие крыши – неэксплуатируемые, т.е. не предполагают какого-либо передвижения по ней, но при этом земляные крыши не требует какого-то специального ухода. Главное, чтобы субстрат всегда был влажным и не пересыхал. Наверное, именно поэтому в Норвегии и Фарерских островах эти крыши сильно распространены. Ходят легенды, что раньше запускали на крышу овец, чтобы они «стригли» траву. Конечно же, на самом деле никаких овец на крышу запускать не нужно, однако такие истории увеличивают интерес к травяным крышам.

Сейчас в скандинавских странах существуют «луговые» питомники. Они специализируется на выращивании травянистых семенных смесей из местного генетического материала для разнообразных зеленых крыш. Остается только вырезать дерн и уложить на поверхность крыши. Нагрузка от крыши получается около 250 кг на квадратный метр, а зимой вес крыши составляет 400-500 кг на м² из-за снега.

Итак, скандинавские крыши стали возможны благодаря следующим условиям:

- Высокая влажность и дождливость норвежского климата. Именно поэтому зеленые крыши сохраняют свой неизменный облик, имеют яркий, сочный цвет травянистого покрова;

- Состав субстрата – это торфянистые почвы, важные показатели, которые нужно учитывать;

- Наклон кровли;

- Нагрузка на опорные конструкции.

- Качественная установка и использование высококачественных и устойчивых материалов.

Возможность использования в условиях нашего региона

Теперь поразмыслим, возможен ли такой же аналог в условиях нашей полосы (точнее, в городе Нижний Новгород).

Основная проблема, которую необходимо решить – это обеспечение и поддержание достаточной влажности, а также подбор оптимального состава субстрата

Климатические условия в Нижнем Новгороде типичны для средней полосы европейской России. Лето теплое, с периодами жары, зима умеренно холодная. По данным городской метеостанции среднегодовое количество осадков около 600 мм с преимущественным выпадением в течение вегетационного периода. Для сравнения, на Фарерских островах среднегодовое количество осадков составляет более 1600-2000 мм в год, преимущественно в виде дождя и мороси. При этом более 260 дней в году дождливы. В отличие от нашего континентального климата, на Фарерах — климат умеренный морской. В Норвегии в городах по побережью (например, Берген) примерно такое же высокое количество осадков и аналогичные условия климата.

Понятно, что в нашей полосе технология создания зеленых крыш просто за счет вырезания дерна с лугов и укладки его на крышу не будет успешной (без систем полива и должного ухода). При отсутствии полива и ухода зеленая крыша быстро потеряет декоративность и не будет выполнять желаемые функции. Наиболее эффективным и экономичным способом является использование уже готовых специальных торфяных субстратов.

Поэтому, есть два пути решения проблемы создания оптимальной влажности:

- Налаживание системы дополнительного полива, которая будет не давать грунту пересыхать;

- Создание зеленой крыши из засухоустойчивых растений (молодило, очиток).

Если углубиться в историю, то и на территории Древней Руси существовали аналоги скандинавских «земляных крыш». Однако технология утратилась, в то время как в Европе сохранилась и развивается.

Технология создания зеленых крыш с использованием засухоустойчивых видов многолетних растений

Такая технология достаточно простая, она популярна и стандартизирована во многих странах. Зеленые крыши создаются повсеместно в США, Канаде, Германии, Великобритании и скандинавских странах. В России зеленые крыши также становятся популярными. На данный момент, множество зарубежных фирм начинают создавать проекты «зеленых крыш» и в России, и, соответственно Российские фирмы перенимают иностранный опыт.

В качестве реального примера можно рассмотреть проект компании ZinCo, в 2013 она осуществила проект озеленения скатных крыш пяти павильонов-киосков в парке Горького в Москве. Каждая крыша уникальна за счет использования разнообразных сортов молодила и очитков.

На скатные крыши были устроены зеленые кровли двух видов — системы скатной крыши «Очитки» и «Цветущий луг».

Система «Седумы» — представляет собой систему озеленения с низкорослым растениями и высотой субстрата 60 мм. Седумы и другие многолетники предназначены для создания сплошного зеленого или разноцветного (несколько цветов) покрова. А с помощью системы «Цветущий луг» кровле можно придать индивидуальный характер. Эти растения не требуют особого ухода после их высадки на кровле. Самое главное, что конструкционное решение систем «Седумы» и «Цветущий луг» — легкое и недорогое в эксплуатации. После устройства таких кровель дальнейшая эксплуатация происходит с минимальным участием человека – 1-2 раза в год!

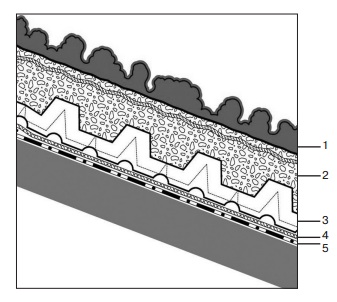

Система «Скатная крыша» с использованием очитков

1. Растения семейства «Седумы»;

2. Субстрат >50 мм над дренажно-накопительным элементом;

4. Влагонакопительный мат;

5.Гидроизоляция с противокорневым эффектом;

- Угол наклона: 10°-20°;

- Высота: 130 мм;

- Объем влагозадержания: 38 л/м 2 ;

- Вес (с учетом влагонасыщения): 145 кг/м 2

Противокорневой слой (пленка WSF 40) – укладка данного слоя производится непосредственно на слой гидроизоляции, обеспечивая ее защиту от прорастания корней;

Защитный влагонакопительный слой (SSM 45) – обеспечивает защиту гидроизоляции от возможных механический повреждений и выступает в роли аккумулятора дополнительной влаги;

Дренажно-накопительный слой (флорадрейн FD 25/40) – накапливает оптимальное количество влаги, необходимой для обеспечения жизнедеятельности растений и регулирует отток воды;

Фильтрующий слой (системный фильтр TG) – обеспечивает фильтрацию воды, предотвращая попадание мелкодисперсных частиц субстрата в дренажно-накопительный элемент и защищая его, таким образом, от заиливания;

Состав субстрата (в который высаживаются растения на кровле) разработан в компании ZinCo и является ее ноу-хау. Субстрат для озеленения крыш ZinCo содержит необходимые растениям питательные вещества, не слеживается, не уплотняется в течение длительного срока, хорошо пропускает воду и воздух и обеспечивает растениям благоприятную среду обитания.

В итоге, хотелось бы указать, что основными преимуществами устройства дерновой кровли являются: очень эстетичный и декоративный вид;

- применение только природных материалов;

- возможность создания особого микроклимата на участке вблизи дома;

- хорошие теплозащитные качества кровли;

К недостаткам можно отнести:

- большой вес, и, как следствие, необходимость применения мощных стропильных систем;

- высокая трудоемкость ремонтных работ в случае появления протечек;

- достаточно высокие материальные затраты.

Создание дерновой крыши возможно и в средней полосе. Травянистая крыша будет иметь привлекательный декоративный вид, если использовать газонные смеси с засухоустойчивыми газонными травами, субстрат – особый торфянистый состав, а также обеспечить дополнительный полив для поддержания влажности грунта крыши. Альтернативным решением является создание дерновых крыш с использованием почвопокровных засухоустойчивых многолетних растений (сорта очитков и молодила с разнообразной окраской). Такие крыши уже не требуют особого ухода и дополнительного полива.

Как сделать травяную кровлю своими руками

Строя свои жилища, человечество с давних времен делало травяную кровлю. В некоторых случаях такой тип кровли называют земляным. Какой-либо сложности подобный вид кровли не представляет и схема строительства не трудна.

Существует, тем не менее, одно непременное условие: вес такой кровли достаточно велик, поэтому стропила кровли должны быть максимально надёжными. В случае, если строятся сооружения из брёвен, бруса, лафета, то травяная, тяжёлая кровля даже предпочтительна – с её дополнительным весом возводимое здание намного быстрее пройдёт процесс усадки. Также и венцы сомкнутся гораздо плотнее.

Можно поделить разновидности травяной кровли на такие типы:

— Дерновая.

— Медная.

Как сделать травяную крышу

Выделим основные компоненты травяной кровли.

В первую очередь, для укладки можно использовать абсолютно любую растительность. Но лучше всё-таки жёстколиственная.

Далее кладут плотный слой земли (торф, дёрн), возможна гидроизоляция при необходимости. Также никак не обойтись без утеплителя. Не стоит забывать о дренаже — в его качестве допустимо применить гравий или щебень.

Учтите, что георешетка используется при большом уклоне кровли. Дренажный слой из щебня имеет смысл покрыть слоем геотекстиля.

Рассмотрим экологичный вид укладки травяной крыши.

Устройство крыши с травяным покрытием в большинстве случаев аналогично. Это несущая стропильная конструкция и обрешетка из не обрезных досок, поверх которых укладывали дёрн.

Вместо широко применяемой сегодня гидроизоляции из рулонных битумных или других материалов на обрешетку настилали слой березовой коры, поверх которого и укладывали в два слоя дерн или же отсыпали почвосмесь для засева ее семенами трав.

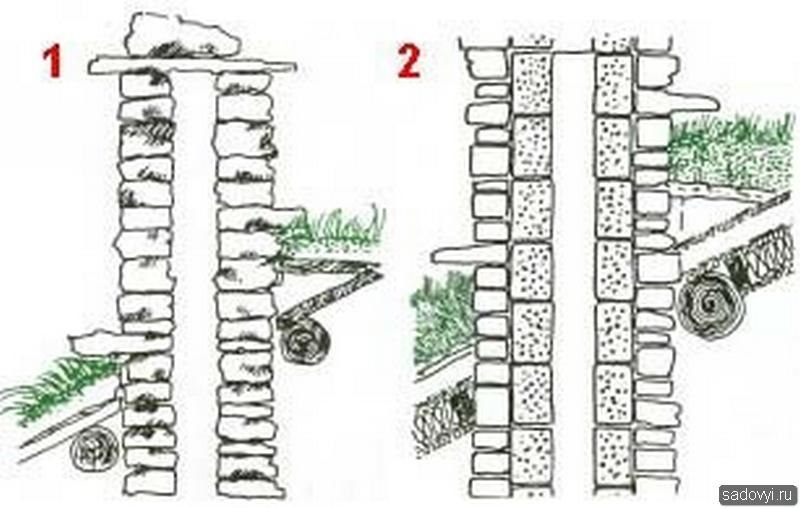

Однако прежде чем коснуться технологии укладки коры и дернин, следует отметить, что собственный вес зеленой крыши составляет порядка 250 кг/м2. А это значит, что сдвигающая нагрузка (особенно у крыш с более крутыми скатами) способна сместить вниз все травяное покрытие. Чтобы этого избежать, непременным конструктивным элементом зеленых крыш были ограждения. Их функцию традиционно выполняли уложенные по свесам дерноограждающие брусья или доски — так называемые дернодержатели.

В то же время устройство крыши при создании травяного ковра нужно было обеспечить беспрепятственный сток дождевой воды со скатов крыши. Для этого следовало не только правильно выбрать форму дернодержателей, но и соответствующим образом прикрепить их к обрешетке.

Полосы березовой коры укладывали с напуском друг на друга. В зоне свеса их настилали в 5…8 слоев. При этом выпущенные из-под ограждающего бруса и напущенные на него полосы укладывали наружной стороной вверх. Делалось это для того, чтобы обеспечить эффективный отвод воды и защитить от увлажнения дернодержатель и концевые части досок обрешетки. Кроме того, кора, уложенная наружной стороной вверх, — важный декоративный элемент зеленой крыши.

Чтобы увеличить срок службы крыши, на остальной ее части кору укладывали наружной стороной вниз, поскольку внутренняя ее сторона обеспечивает более эффективную защиту обрешетки от содержащихся в почве смеси сигуминовых кислот.

Чтобы защитить уложенный по бокам фронтона дерн от ветровой и водяной эрозий, на края фронтона укладывали природные камни. Позднее для этого стали применять фронтонные ветровые элементы, в качестве которых использовали бревна. Их укладывали так, чтобы концы выступали над коньком. Соединяли бревна накрест. А поскольку бревна имели такую же толщину, что и дернодержатели, вместе они образовывали своего рода деревянное обрамление всей крыши.

В другом варианте для защиты травяного покрытия от эрозии использовали ветровую доску. Крепили ее при помощи деревянных нагелей, а от влаги укрывали березовой корой. Иногда вместо коры использовали горизонтально уложенную укрывную доску.

Один из важных элементов традиционных крыш с травяным покрытием — деревянный водосточный желоб, который изготавливали из соединенных между собой на шурупах под прямым углом досок или выдалбливали из ствола дерева.

Слабое место крыш с травяным покрытием — проемы (в частности, для дымовых труб). Чтобы избежать стока воды по стенкам трубы внутрь дома, в ее кладку замуровывали каменные плиты, выступающие за пределы трубы.

Одновременно под эти плиты клали листы березовой коры, отводившие поток воды на крышу. Каменные плиты со стороны скатов располагали ступенчато, что способствовало более эффективному отводу от стенок трубы дождевой или талой воды.

В качестве ограждающего элемента здесь используется бревно, поддерживаемое при помощи закрепленного под обрешеткой упорного крюка. В данном случае крюк, врубленный в бревно верхнего венца, закреплен под обрешеткой, а сам кругляк полностью лежит на березовой коре. Чтобы вода не скапливалась на крыше, в дернодержателе сделаны прорези для ее стока.

Кругляк, в свою очередь, также обложен березовой корой. Несмотря на наличие такой влагозащиты, дернодержатель все же требовалось периодически заменять новым.

Например, при креплении упорного крюка поверх обрешетки между березовой корой и дернодержателем образуется пространство, обеспечивающее эффективный отвод воды. А при креплении ограждающего элемента с помощью нагеля в дернодержателе предусматривали специальные прорези для стока воды.

Интересным представляется и решение, когда ограждающий брус прикреплен сбоку, с отступом в 5 см от края свеса, что тоже обеспечивает быстрый сток воды.

Во всех этих случаях дернодержатели защищены березовой корой. Сама же зона свеса укрыта корой в несколько слоев.

Также можно применить вариант крепления ограждающего бруса с помощью мощного дюбеля, врубленного в концевую часть стропила. Этот способ крепления применялся для крыш с висячими стропилами, выступающими за пределы свеса примерно на 12 см.

Нередко, чтобы сэкономить древесину, вместо бревен или брусьев для ограждения травяного покрытия использовали доски толщиной 3…4 см и шириной 12… 16 см в зависимости от толщины зеленой кровли.

Чтобы обеспечить сток воды, на нижней кромке доски через каждые 20 см делали отверстия или прорези размером 3×3 см. На стороне контактирования с дерном их расширяли, придавая форму воронки. Иногда устанавливали доски и без сточных отверстий. В этом случае их крепили так, чтобы они на 2…3 см выступали за пределы свесов. Для этого использовали, как правило, упорные стальные уголки, которые привинчивали шурупами к обрешетке.