Двускатная крыша каркасного дома — русская традиция

Технология строительства каркасного дома специфична тем, что после возведения каркаса сразу приступают к монтажу его кровли. К специфике относится и сама конструкция кровли каркасного дома (висячая стропильная система), стропила которой укладываются на каркас таким образом, что действует не на развал конструкции, а на ее сжатие. Это усиливает жесткость каркаса, повышая устойчивость дома к внешним воздействиям, например, ветра и осадков.

Крыши каркасных домов делятся на три основных типа:

В традициях русского деревянного зодчества наиболее популярной признана двускатная крыша с чердаком, скат которой не превышает 450. Современные проекты каркасных домов с двухскатной крышей очень часто используют чердачные помещения под мансардный этаж. От этого зависит технология обустройства кровли каркасного дома. Если не предполагается обустраивать мансарду на чердаке, то крыша дома не требует утепления, что упрощает ее монтаж.

Элементы конструкции двускатной крыши

Основными элементами двускатной крыши являются:

- Стропильная конструкция;

- Кровельное покрытие;

- Утепление кровли.

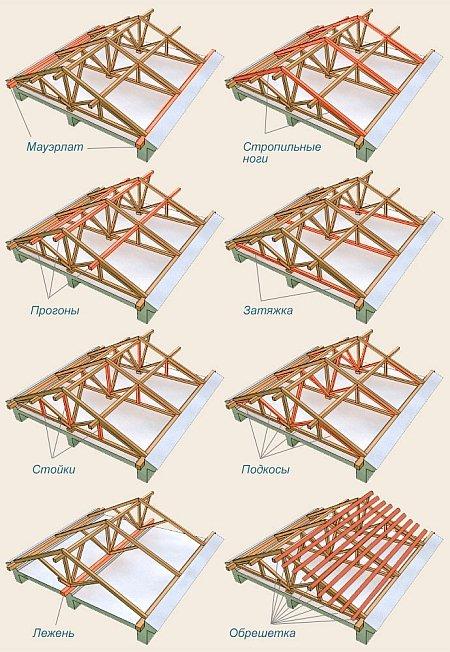

Основу крыши каркасного дома составляет стропильная конструкция. Она состоит из набора ферм, установленных на каркасе дома и соединенных между собой коньковым брусом (прогоном) и обрешеткой. Крышу можно монтировать из готовых ферм или сооружать их непосредственно перед монтажом на крыше здания.

Элементы конструкции двускатной крыши:

- Мауэрлат – обвязка из балок или доски потолка каркаса, служащая основанием для стропильной конструкции.

- Стропильные ноги – опорные стропила, нижней частью укрепляемые на мауэрлате, вверху на коньковом прогоне;

- Ригель – доска или балка горизонтально скрепляющая верхнюю часть фермы, для усиления конструкции фермы;

- Прогоны – продольные балки каркаса крыши, для соединения стропильной конструкции;

- Затяжка – основание каждой фермы, располагаемое на мауэрлате;

- Стойки – вертикальные опоры для усиления конструкции фермы;

- Лежень – продольная балка для опоры стоек стропильной конструкции;

- Обрешетка – основа для крепления кровельного материала крыши, изготавливается из сухой доски.

Сегодня ряд компаний, производящих каркасные дома промышленными методами, выполняют заказы на изготовление стропильных конструкций по заданным размерам, что упрощает монтаж кровли каркасного сооружения.

Стропильная конструкция двускатной крыши каркасного дома

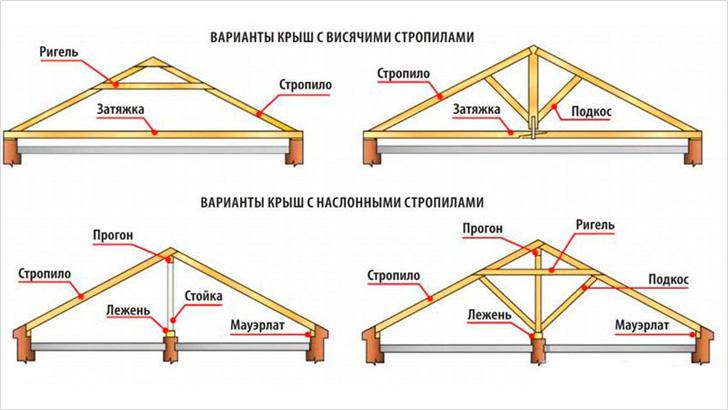

Двускатная крыша каркасного дома представляет собой систему стропил, связанных между собой обрешетинами, продольными брусками на всю длину крыши, уложенных поперек стропил. При строительстве двускатной крыши используют две основные стропильные системы:

Висячая система стропил нижней частью крепятся только на наружные стойки каркаса дома или на потолочные балки (мауэрлаты).

Наслонная система стропил дополняется серединной опорой или внутренними опорными стойками, усиливающими конструкцию крыши.

Выбор той или иной системы стропил связан с размером и конструкцией каркасного дома. Если внутренний пролет превышает 10 м, его усиливают внутренними опорами и стропильная система становится наслонной. В случае если чердачное помещение предполагается сделать жилым, также усиливают стропильную систему внутренними опорами, которые будут одновременно служить каркасом стен мансардного помещения.

Создание и монтаж стропильной конструкции наиболее сложный элемент обустройства крыши каркасного дома, требующий не только профессиональных навыков в этой области, но и владения теоретическими познаниями для расчета конструкции. И хотя этот тип стропильной конструкции считается наиболее простым, двухскатная крыша каркасного дома своими руками может быть построена, если эти руки принадлежат профессионалам.

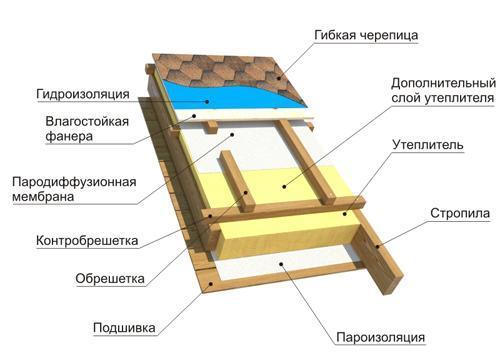

Утепление крыши каркасного дома

Утепление крыши каркасного дома проделывают тогда, когда предполагают использовать чердачное пространство для создания мансарды. Если чердак будет необитаемым, то утепляют только потолок.

Принцип утепления кровли в каркасном доме тот же что и утепление стен, для утепления используют те же материалы, поскольку в случае мансардного этажа кровля является ее потолочным элементом.

Процесс утепления кровли может осуществляться из чердачного пространства или снаружи его.

Утепление кровли извне

Алгоритм утепления выглядит так:

- На стропила снизу делается сплошная подшивка из досок.

- На подшивку укладывается пароизоляция.

- Далее укладывается утеплитель в один или два слоя из минеральной ваты или другого негорючего материала.

- Утеплитель закрывается пародиффузионной мембраной

- Контробрешетка прижимает полученный пирог утепления.

- Поверх контробрешетки монтируют обрешетку для крепления кровли.

- Влагостойкая фанера крепится на обрешетку шурупами ней.

- Слой гидроизоляции предохраняет весь набор от внешнего воздействия (дождя и снега).

- Укрытие крыши кровельным материалом.

Утепление кровли изнутри

Перед утеплением кровли на стропила снаружи натягивается гидроизоляционная пленка, поверх которой устанавливается обрешетка. На обрешетку крепится кровельный материал.

Снизу пространство между стропилами обивается пароизоляционной пленкой. В пространство между стропилами укладывают плотно утеплитель, и закрывается пленкой, которую строительными степплерами крепят к стропилам. Поверх пароизоляционной пленки к стропилам прикрепляется покрытие из фанеры или ОСП. Это покрытие будет служить основой для декоративного покрытия мансардного этажа.

Каркасные дома отличает многообразие архитектурных решений, где крыши играют не последнюю роль. Многоскатные крыши, многощипковые или конусообразные крыши создают прекрасные архитектурные композиции, украшающие коттеджные поселки.

Сразу следует отметить, что если двускатная крыша может быть построена своими руками, то сложные крыши каркасного дома, многоскатной или многощипковой, доступны для исполнения только профессиональным командам строительных компаний.

Древнерусские виды устройства крыши

Крыша (в традиционном понимании) — часть конструкции здания, которая обеспечивает его защиту от всех типов атмосферных осадков, сохраняет тепло либо защищает от перегрева. То есть это вся верхняя конструкция сооружения.

Вообще-то, с точки зрения советской строительной науки, крыша — понятие дореволюционное и безграмотное, и должен применяться исключительно прогрессивный термин «покрытие». Но в жизни даже профессиональные проектировщики и строители нечасто его используют. Возможно, ввиду вероятности двойственного толкования. Отчасти определение «покрытие» прижилось в отношении конструкций с несущей железобетонной либо металлической основой, главным образом плоских. А назвать «покрытием» верхнюю часть собора Василия Блаженного или крышу деревенской избы не придет в голову ни одному архитектору, хоть и учили их «правильно».

Устройство крыши Бочкой

БОЧКА в архитектуре, крыша в форме полуцилиндра с повышенным и заострённым верхом, образующая на фасаде килевидный фронтон. Бочка встречается в русской архитектуре 17-18 веков, чаще в деревянной (церкви Русского Севера; несохранившийся дворец в Коломенском и др.), реже в каменной (церковь в посёлке Тайнинское Московской области).

Устройство крыши Бочкой применялась в основном в строительстве хором или деревянных храмов. Идеальным покрытием для криволинейной поверхности бочки служил лемех — небольшие дощечки с фигурным краем, уложенные по принципу черепицы.

Кубаватая крыша-это крыша с четырьмя выпуклыми скатами, имеющая килевидное сечение с расширением над основанием.

Кубоватые церкви строились с середины XVII до конца XVIII века, район их постройки ограничивался Поонежьем и поморским побережьем Белого моря. Куб представляет собой трехсоставную фигуру: квадратный четырехгранный пояс, на который снизу и сверху поставлены две четырехгранные пирамиды, при этом верхняя пирамида всегда выше нижней.

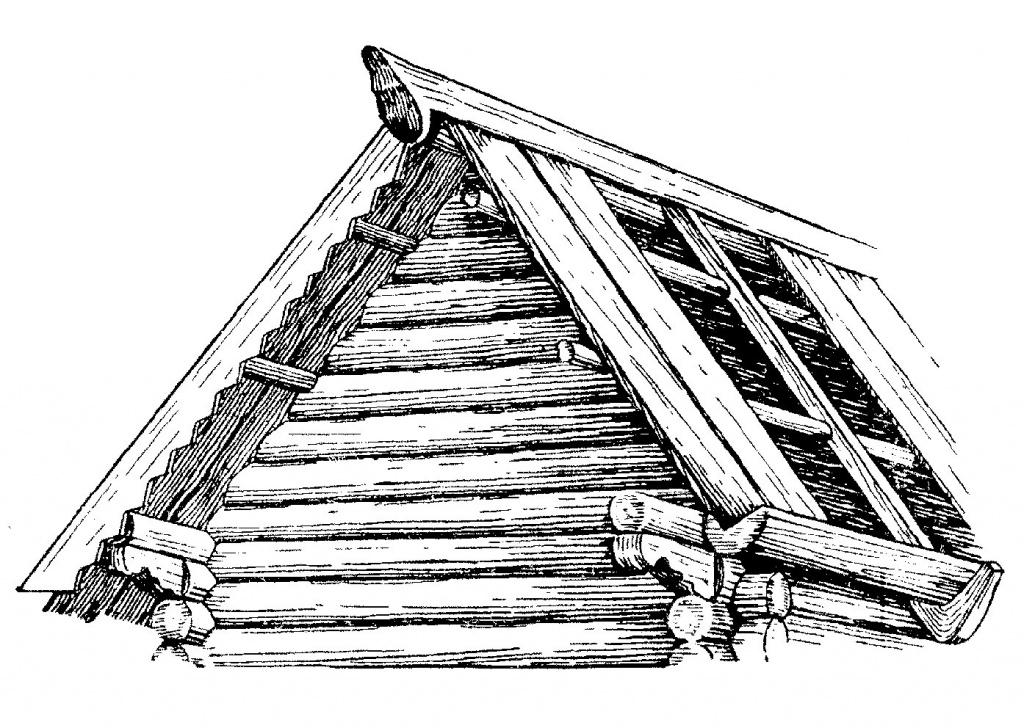

На большей части территории России крыши жилых хозяйственных построек были двускатными. Самая древняя конструкция крыши — на самцах (продолжение бревенчатой стены образовывало треугольник фронтона крыши). Крыли крышу тесом (долгой дранью), на западе и юге Европейской части — соломой. Короткая дранка — щепа — распространяется в конце XIX — начале XX века (она крепилась уже с помощью гвоздей). Теснины укладывались на продольные жерди — слеги и поперечные — курицы, названные так за то, что завершались крючкообразными выступами, похожими на птицу. На этих крючках укреплялись потоки — деревянные желоба для стока воды. На коньке крыши стыки тесни, прикрывались массивным бревном — охлупнем.

Двускатная крыша на стропилах получает широкое распространение лишь в XIX веке (и по сей день это наиболее популярная конструкция). Кровля при этом держится на поставленных под углом балках — стропилах, которые, в свою очередь, опираются на переводины потолка.

Настоящий простор для творчества предоставляет проектирование крыши дома, венчающей постройку. Пожалуй, это важнейшая деталь всего проекта. Неудачное решение верхней части здания может перечеркнуть все архитектурные находки фасадной или торцовой части дома.

Особую архитектурную выразительность имеют самые сложные в практическом исполнении многощипцовые крыши.

Крыша этого типа — результат соединения двух или более крыш разной формы (двухскатных, четырехскатных, наклонных), пересекающихся между собой в коньках и ендовах. Плоскости скатов имеют форму трапеций и треугольников, редко — прямоугольников. Как правило, они образуют крыши домов с развитой пространственной формой. Стилевое разнообразие. Наиболее популярны многощипцовые крыши, возникающие при соединении двухскатных крыш, пересекающихся между собой под прямым углом. Их коньки могут находиться на одной и той же высоте (если оба крыла дома представляют собой жилые части с эксплуатируемыми мансардными этажами), или же на разных (если одну часть занимает, например, гараж без эксплуатируемой мансарды). Такие крыши имеют также Г-образные и Т-образные формы в плане дома.

Многощипцовая крыша — это сложная архитектурная форма, поэтому ее вид должен быть продуман до мелочей. Созданию гармонии и единства композиции служит равенство углов наклона всех скатов, высоты коньков или же сохранение одного уровня линии карнизного свеса. Учитывая то, что функции отдельных частей дома различны, высота соответствующих им участков крыши отличается; таким образом, сложно сохранить единую линию. В этом случае важно ввести другой организующий элемент, например, расположить участки крыши под прямым углом. Коньки, находящиеся на разной высоте, не портят общего вида, но для создания конечного эффекта имеет значение выбор места, где крыша, расположенная ниже, заходит под крышу, находящуюся уровнем выше. Сохранение принципа симметрии помогает сделать форму здания целостной. Аналогичные принципы упорядоченности обязательны также в случае, если плоскость ската прерывается люкарной или ризалитом лестничной клетки. В традиционных домах эти элементы расположены, как правило, на поверхности ската по центру, а если их несколько, — то симметрично.

Храмы в Древней Руси строились по типу избы, в основе которой всегда лежит венец из четырех бревен, образующих при соединении квадрат или прямоугольник, а вся изба представляет собой несколько венцов, наложенных друг на друга — сруб, покрытый двускатной или четырехскатной крышей. Этот принцип сохранялся и в более сложных сооружениях — теремах, дворцах, крепостных башнях.

Нередко клетские церкви перестраивались в шатровые. Как известно, в дереве трудно передать форму купола – необходимого элемента храма византийского типа, и, предположительно, это определило замену в деревянных храмах куполов шатровыми завершениями. Такой храм с пирамидальным покрытием известен по летописям уже с ХI–ХII вв. На Севере, богатом строевым лесом, этот тип церкви, называемый также в летописях и актах «древяна вверх», получил наибольшее распространение. Церкви эти обыкновенно очень велики по объему и достигают нередко чрезвычайной высоты. Сущность этого строительного приема заключается в устройстве главного помещения для молящихся в виде башни, кровельное покрытие такой башни устроено «кругло», то есть гранником, и образовало форму гранника, имеющего почти всегда вид восьмискатной пирамиды, увенчанной главой. Такая форма получила название «шатра». Высокий подъем шатра, подобно клинчатому перекрытию, также требовал повалов и полицы для отвода влаги.

Шатровый храм значительно отличался от клетских и своей высотой, и своим сильно подчеркнутым стремлением вверх. Эта глубоко национальная форма храма очень красива, проста и рациональна. Сохраняя традиционные три части – алтарь, главное помещение и трапезу, – планы шатровых храмов имеют одно существенное отличие от планов клетских, а именно – главная часть храма образует восьмиугольник. В качестве основания для шатра чаще всего служит восьмигранный верхний ярус храма – восьмерик (аналог барабана для купола). Отсюда происходит конструкция «восьмерик на четверике», позволяющая лучше сделать переход от квадратного в плане основания храма к восьмигранному шатру. Но встречаются храмы и без восьмерика, и не имеющие четверика. Редко, но встречаются храмы с большим числом граней и многошатровые храмы, в которых помимо центрального шатра, венчающего сруб, малые декоративные шатры ставились и на примыкающие к срубу притворы. В целом в шатровом стиле храмового зодчества за долгие столетия было накоплено большое многообразие архитектурных форм и вариаций, которые пытаются классифицировать по ряду признаков: «ярусные шатровые церкви типа «восьмерик на восьмерике», «шатровые церкви ярусного типа «два восьмерика на четверике», «ярусные церкви типа «три восьмерика на четверике», «церкви типа «восьмерик на четверике» с многоглавием и др.

Изба на Руси. Возведение крыши

О деревянных избах говорить можно бесконечно долго, потому как много в них всего интересного (в других статьях мы поговорим с Вами, например, о печи). Но сегодня речь пойдет о крыше, венчающей все строение и являющейся логическим завершением сруба. Не зря о своем доме даже сегодня мы говорим: «Есть крыша над головой».

Крыша, или кровля – это завершение дома, его верх, вершина, вот и корень у всех трех общий слов — «верх». В зависимости от богатства и предназначения постройки, верх (крыша) мог быть самым разнообразным: начиная от острой крыши — шпиля (капищные крыши) и заканчивая почти плоскими — для амбаров, овинов.

Крыши средней формы использовали при постройке изб. Самые простые из них — «клетские», которые представляли собой обычную двускатную крышу, устанавливаемую сверху на клеть (сруб).

Как и весь сруб, двускатную крышу, старались возводить также без гвоздей. Ставили ее на две торцовые стены, предварительно устроенные так, что верхние бревна клали друг на друга уменьшающиеся, в виде ступенек. Такие бревна называли «самцами», отсюда и название всей крыши целиком — «самцовая». На каждый из самцов укладывали длинные продольные жерди — «дольники», или «слеги» (одинаковый корень со словами «слечь, лечь»).

В слеги, в свою очередь, врезали поперек тонкие стволы деревьев, срубленные так, чтобы они были с ответвлением, которое направляли вверх для поддержания других бревен. Из-за их сходства с куриной лапой эти стволы прозвали «курицами». Курицы держали выдолбленное бревно — «поток», в который стекала дождевая и талая вода. На курицы и слеги сверху клали широкие доски кровли, и они упирались в паз потока.

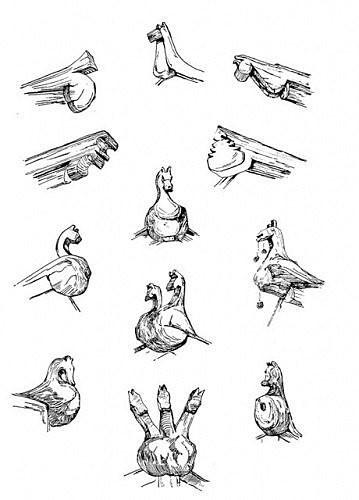

Чтобы лучше защитить дом от осадков, необходимо было как можно тщательнее перекрыть самый верхний стык досок — «конек» (или «князек»). Для этого под него подкладывали толстую «коньковую слегу». Поверх конька ставили «охлупень», часто еще называвшийся «черепом» или «шеломом». Охлупень представлял собой выдолбленное снизу бревно и, как шапка, прикрывал, охватывал конек «шеломом» или «черепом». Завершению охлупня часто придавали форму коня, утки или оленя.

Крыли крыши на Руси чем только можно: то дерном, перевернутым корнями кверху с подстеленной под него берестой, то соломой, связанной в пучки и прижатой сверху жердями, то щепой от осиновых поленьев (дранкой), уложенных словно рыбья чешуя, то тесом из досок. Конечно, покрытие тесом считалось самым дорогостоящим, ведь для его изготовления необходимо было найти ровное бревно, надколоть его вдоль в нескольких местах, забивать клинья в эти надколы и раскалывать его таким образом на тонкие досочки. Неровности подтесывали топором – отсюда и название «тес».

Обычно крышу покрывали двумя слоями: нижний слой — «подтесок», верхний — «красный тес» (от слова «красивый», то есть парадный, лучший). Подтесок, или подскальник, клали для лучшей герметичности («скала» — скалываемая с берез береста). Если крышу делали с изломом, то нижняя, более пологая часть называлась «полицей» (от слова «пола» — половина).

Фронтон избы важно именовался «челом». Его часто украшали, нанося на него обереговую резьбу. Подкровельные слеги на концах также старались закрыть от дождя – для этого служили «причелины», верхний стык которых прикрывали «полотенцем» — тоже часто украшенным узором.

«Коньки-охлупни», как и чело с полотенцем, также ставился не столько для красоты, сколько для защиты. Поскольку конь всегда считался священным животным и был связан с Божественным Миром, считалось, что он защищает жилище от сил зла. Наши Предки часто к задней части конька для пущей убедительности прикрепляли еще и хвост из мочала, что делало избу целиком похожей на коня, где дом – это его тело, а четыре угла – его ноги. Бывало, что и настоящий лошадиный череп мог стоять на месте конька (отсюда и одно из древних названий охлупня – «черепное бревно»).

Еще в конструкции крыши было много других не менее важных частей, названия которым «бык», «огниво», «гнет». Все они выполняли свою основную роль – делали крышу конструктивно более прочной, оттого и названия такие.

Помимо своих обычных функций защитной и удержания тепла, кровля выполняла функцию приемника сборника и транслятора энергии, при правильном расположении хором, в зависимости от количества скатов. Например, восьмискатная кровля каждой своей гранью принимала энергию двух Чертогов. Сливы с кровли служили не просто водостоком. Воду, стекавшую с крыши, собирали и использовали, так как считалось, что она напитывалась информацией и заряжалась.

Одной из функций угловой крыши был сброс лишней и негативной энергии, чего нет в современных домах с прямой крышей. Поэтому в них так тяжело находиться. Мало того, что все перемешано и все проживающие в доме влияют и взаимодействуют друг с другом, так еще и выхода для энергии нет.

Как бы то ни было, наши Предки знали толк в постройке изб, чтобы они служили веками, даря защиту, «чувство дома» и ощущение Родины каждому члену Рода.