- Интерьер крестьянского жилища

- Красный угол

- Интерьер в стиле русской избы и старинной усадьбы

- Русский стиль интерьера: где он уместен?

- Интерьер русской избы: каким он был?

- Как создать стиль русской избы или русской усадьбы в интерьере своего дома?

- 1. Выбор направления

- 2. Создание стиля русской избы

- 3. Создание стиля старинной деревянной усадьбы

- 4. Двор в русском стиле

- Интерьер в стиле русской избы или усадьбы: идеи от дизайнеров

- Еще фото:

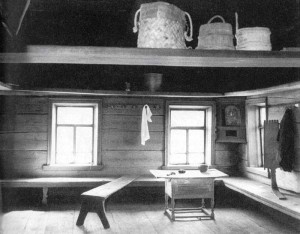

Интерьер крестьянского жилища

Интерьер крестьянского жилища, который еще, иной раз, можно было встретить в XX в. складывался на протяжении столетий.

Крестьянские избы, в основном, были однокомнатными, или имели одну отапливаемую часть, собственно говоря — избу. Поэтому планировка жилища была очень рациональной, здесь не было ни чего лишнего и все было под рукой.

Дверь ведущая в избу делалась невысокой с приподнятым порогом, что способствовало большему сохранению тепла в доме. Кроме этого, гость входя в избу, волей-неволей, должен был поклонится хозяевам.

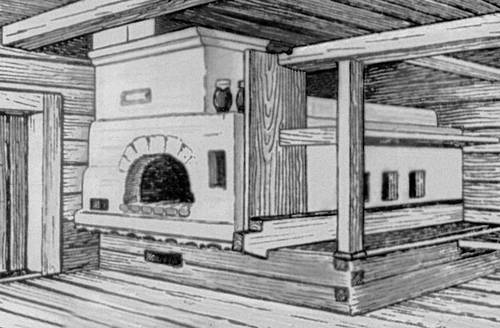

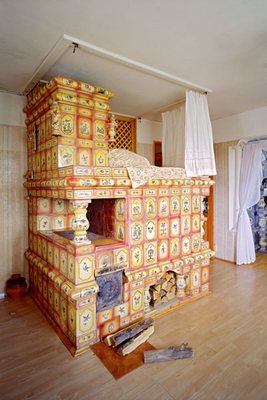

Основным компонентом жилища была печь, которая стоял с права или слева от входа, обычно ее делали в северном углу. Печи были «битыми» из глины, их ставили на деревянное опечье, приделывали чугунный шесток и железный дымоволок, с потолка на крышу выводили кирпичную трубу или деревянный дымоход. Печи более позднего периода делали полностью из кирпича.

Печь в доме Кудымова из деревни Яшкино. Коми-Пермяцкий АО. XIX в.

(архитектурно-этнографический музей Хохловка)

Печь играла в доме самую главную роль. Она как вместилище жизни и домашнего огня воплощала в себе идею дома, его благополучия. В русских говорах «огонь» и «дым» являются олицетворением дома: «огнищанин» — владелец очага (дома); «дымница» — селение, деревня; дань хазарам дали «от дыма меч»; да и сам термин изба от «истопка» т.е. «топить», «истопить».

Печь в доме Ошевнева из деревнпи Ошевнево. Карелия. 1876 г. (архитектурно-этнографический музей Кижи)

Русская печь кормила, обогревала, на ней спали, а в некоторых регионах даже мылись. Известен случай, что во время Великой Отечественной войны на Смоленщине от деревни Грибочки осталась только одна печь, в которой жила старуха с четырьмя ребятишками.

Большим грехом считалось плевать на печь и горящие в ней угли.

Уважительное отношение к печи выразилось в пословицах и поговорках: «Печь нам мать родная»; «Печь в дому-то же, что алтарь в церкви, в ней хлеб печется»; «на печи все красное лето»; «Словно у печи погрелся».

Однако печь ассоциировалась не только с добром и благополучием, но и со старостью, беспомощностью, бесполезностью. Она является местом для немощных и больных, валятся на печи, считалось недостойным делом уважающего себя человека. Лежать на печи – ленится, недаром деревянные лежанки на печи называли «ленивками». В народе говорили: «Хочешь есть калачи, так не сиди на печи».

Печь приравнивалась с дверью и окнами т.к., через печную трубу осуществлялся контакт с внешним миром. Это был специфический вход и выход для сверхъестественных существ, а также для контактов с ними. Через нее в дом проникает огненный змей (иногда он приносит богатства, но чаще всего, оборотившись мужчиной утешает вдов) и черт. Вылетает наружу ведьма, душа умершего человека, болезнь, для, призыв обращенный к нечистой силе.

Наиболее наглядна символика огня и печи, а также уподобления человека и хлеба в обряде перепекания ребенка. Перепекали обычно детей больных рахитом или отрофией (в народной терминологии собачьей старостью или сухотами). Ребенка клали на печную лопату и трижды засовывали в теплую печь, приговаривая: «Собачья старость перепекись в печи» или «Как хлеб пекется, так и собачья старость пекись». Печь в данном случае символизирует одновременно смерть и рождение. Отправление в печь временная смерть, и в тоже время новое рождение. Ребенка засовывали в печь, чтобы убить болезнь и самого больного ребенка, для возрождения его в здоровом теле.

Другим обрядом говорящим о связи печи с загробным миром является прикладывание рук к печи после возвращения с похорон или заглядывания в нее, чтобы очистится от соприкосновения с миром смерти, избавится от страха перед покойником и тоски по умершему.

Огонь в печи тоже почитался и воспринимался как живое существо. До принятия христианства славян называли огнепоклонниками. Они сжигали своих покойников, веря, что пламя погребального костра перенесет их в райскую обитель. Эта символика очистительного огня возродилась в XVII-XVIII вв. в массовых самосожжениях старообрядцев.

Самым чистым считался «живой огонь» полученный при помощи трения. Через него прогоняли стада, чтобы остановить падеж скота, также поступали при эпидемиях различных заболеваний. Известен ритуал прохождения между очистительных костров в Золотой орде.

Несмотря на постоянное пребывания в печи, домовой огонь сохранил свою связь со стихией небесного огня и при необходимости мог противостоять ей. К примеру в Вологодской губернии затапливали печь, чтобы «утешить» грозу. Как средство от стихийных бедствий использовали печную утварь. При приближении градовой тучи выбрасывали во двор хлебную лопату или кочергу, либо складывали их крест накрест для защиты посевов от града. Для борьбы с пожарами затапливали печи в соседних домах, поскольку читалось, что «дым на дым, и огонь на огонь не идут». Здания загоревшие от грозы тушили не водой, т.к. она является родственной стихией грозе, а молоком или квасом, бросали в огонь освященные пасхальные яйца. В борьбе с обычным пожаром, его обносили иконой Неопалимой купины или стояли лицом к огню с иконами.

Домашний огонь воплощал в себе целостность рода и семейного благополучия, его поддерживали в печи и сохраняли в виде горячих углей. Их старались не отдавать в другой дом, боясь, что вместе с ними уйдет из дома достаток и счастье. При переходе в новое жилище переносили угли с собой переманивая тем самым домового.

Когда кто ни будь уходил из дома, печь закрывали заслонкой, чтобы ему повезло в пути и не поминали его лихом. В новгородской губернии , чтоб работа удалась, закрывали печь садясь ткать. При приближении грозы трубу заслоняли, что бы туда не смогла спрятаться нечистая сила, и молния не ударила в избу.

Через трубу зовут пропавший в лесу скот. А в Страстной четверг хозяйка окликает через трубу всю скотину по именам, а хозяин откликается со двора. Делалась это для того, чтобы летом животные не заблудились в лесу.

В Житомерском районе был случай, когда мать позвала сына через печную трубу, после чего на него напала смертельная тоска по родному дому.

В некоторых районах Росси душу умершего выпускали через дверь, закрыв заслонкой трубу, чтобы душа не досталась черту. Когда умирал колдун, на оборот открывали трубу, а то и потолок разбирали.

Русская печь не смотря на свою массивность, благодаря всевозможным впадинам и печуркам, на которых можно было сушить мелкие вещи, имеет весьма элегантный вид. здесь, как и в других предметах обихода проявляется стремление народа к сочетанию добротности и красоты.

Между стеной и тыльной или боковой стороной печи находилось запечье. При расположении за печью там располагалось конская упряжь, если с боку, то обычно кухонная утварь.

С боку печи, рядом с входной дверью, пристраивался голбец, который служил местом отдыха, особенно старых и малых. В некоторых регионах на голбце не пали, т.к. считали, что на нем спит домовой. Через дверь голбца, по лестнице спускались в подклет, где хранились припасы.

Голбец в доме М.Ф. Камельских из деревни Камельская, Свердловская область. ХIХ в. (архитектурно-этнографический музей Нижняя Синячиха)

Кое-где высокий голбец был заменен коробом – «западней», высотой 30 см от пола, с задвижной крышкой, на котором тоже можно было спать. Со временем спуск в подклет дома переместился перед устьем печи, попадали в него через дверцу в полу. В настоящее время такое устройство распространено повсеместно в сельской местности, а на место голбца обычно стали ставить лавку.

Печной угол считался местом обитания домового – хранителя домашнего очага.

Напротив устья печи находился кутный угол. Значения слова «кут» — угол или тупик. Он еще называется шолнушей, стряпней, бабьим кутом, в нем царила женщина – хозяйка. Этот участок избы не предназначался для чужих глаз и часто отделялся от остальной части избы занавеской или деревянной стенкой. В куте располагался стол, стенная полка – «грядка». В подстолье и на грядке размещалась необходимая кухонная утварь. Начиная с XIX в. в кутном углу или в запечье стал появляться шкаф для посуды, снабженный иногда откидным рабочим столом.

Кутный угол в доме Елизарова из деревни Потаневщина. Карелия. XIX в.

(архитектурно-этнографический музей Кижи)

Рядом с печью, с боку или за ней, располагались полати. Место, где обычно спали все члены семьи, от чужого взора их укрывали занавесками.

Под полатями был подполатный угол или подпорожье – место хозяина дома. Здесь мужчина что ни будь мастерил или чинил. Делал он это на лавке или «конике» — широкой лавке-сундуке в которой хранился инструмент. Иногда под полатями ставили кровать которую завешивали пологом.

Подпорожье. (архитектурно-этнографический музей Тальцы, Иркутская область)

В подпорожье останавливались гости в ожидании приглашения хозяев, такое ожидание при низких полатях было крайне неудобным.

Красный угол

По диагонали от печи располагалась главная часть избы – красный угол, называли его еще передним, большим, почетным. Обращен он был всегда «на солнце», т.е. на юг или восток.

Красный угол. (архитектурно-этнографический музей Тальцы, Иркутская область)

Красный угол в доме Третьякова в деревне Гарь. Архангельская область

Входящие в избу, прежде всего, обращались к красному углу и осеняли себя крестным знаменем. Русская пословица гласит: «Первый поклон – Богу, второй – хозяину с хозяйкой, третий – всем добрым людям».

В красном углу всегда располагались иконы, это домовая божница ассоциировалась с церковным алтарем, а стол, стоящий в углу уподоблялся с престолом в божьем храме. Поэтому за столом нужно было себя вести, как в церкви, не разрешалось располагать на столе посторонние предметы.

Нахождение хлеба на столе превращало его в престол. «Хлеб на стол, так и стол престол, а хлеба ни куска так и стол доска». Считалось, что постоянное нахождение хлеба на столе должно обеспечить достаток и благополучие дому.

На Русском севере не разрешалось стучать по столу так, как он считался ладонью Бога или Богоматери.

В славянских обрядах очень часто используется ритуальный обход стола. В Белоруссии и Украине обносили вокруг стола новорожденного, в Костромском крае трижды обводили роженницу. Между тем обход стола вне ритуала был запрещен, входить, и выходить из-за стола нужно было с одной стороны.

Место за столом в красном углу было самое почетное, здесь сидел хозяин, священник или почетный гость («Красному гостю – красное место»). Почетность мест убывала по мере удаления от красного угла.

От красного угла вдоль стен устраивали широкие лавки, которые использовали для сидения, работы и сна. Одной стороной они плотно примыкали к стене, а с другой поддерживались или подставками, выпиленными из толстой доски, или фигурными ножками «стамишками». Такие ножки суживались к середине, которую украшало резное «яблоко». К краю лавки пришивали тесину, украшенную резьбой. Такая лавка называлась опушенной.

С верху над лавками вдоль стен шли полки – воронцы.

С середины XIX в. в крестьянском жилище, особенно у зажиточных крестьян, появляется парадное жилое помещение — горница.

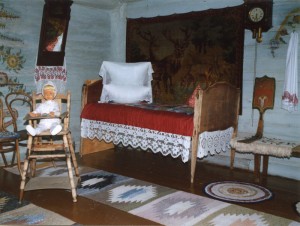

Горница в доме М.Ф. Камельских из деревни Камельская, Свердловская область. ХIХ в. (архитектурно-этнографический музей Нижняя Синячиха)

Горница могла быть летним помещением, в случае всесезонного использования она отапливалась печью голландкой. Горницы, как правило, имели более красочный интерьер, чем изба. Их основное назначение было – прием гостей. В интерьере горниц используются стулья, кровати, горки сундуков.

Горница в доме Елизарова. Карелия. XIX в.

(архитектурно-этнографический музей Кижи)

Интерьер крестьянского дома, складывающийся веками, представляет наилучший образец сочетания красоты и удобства. Здесь нет ничего лишнего и всякая вещь на своем месте, все под рукой. Главным критерием крестьянского дома было удобство, чтобы человек мог в нем жить, работать и отдыхать.

1. Бубнов Е.Н. Русское деревянное зодчество Урала. — М.: Стройиздат, 1988. – 183 с.: ил.

2. Маковецкий И.В. Архитектура русского народного жилища: Север и Верхнее Поволжье.- М.: Изд-во АН СССР,1962.-338с.:- ил.

3. Мильчик М.И., Ушаков Ю.С. Деревянная архитектура русского Севера. – Л., 1981. 128 с., ил.

4. Ополовников А.В. Русское деревянное зодчество. – М.: Изд-во «Искусство», 1983 .-287с.:-ил.

5. Семенова М. Мы- славяне! – СПб.: Азбука – Терра, 1997. – 560 с.

6. Смолицкий В.Г. Русь избяная. – М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 1993. – 104 с.

7. Соболев А. А. Деревянный дом. Секреты старых мастеров. Архангельск 2003.

Интерьер в стиле русской избы и старинной усадьбы

от 3 октября 2010

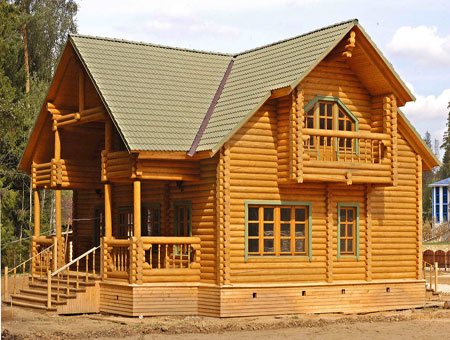

Изба является одним из главных символов России. Археологи считают, что первые избы появились еще во втором тысячелетии до нашей эры. В течение многих столетий архитектура избы практически не менялась, так как она изначально объединяла в себе все необходимые русскому крестьянину функции — давала крышу над головой, тепло и место для сна. Избу воспевали поэты и увековечивали художники, и было за что. Со временем изба трансформировалась в рубленый дом-терем для зажиточных семей. Вместе с окружающими постройками терем составлял русскую усадьбу. Традиции строительства домов из сруба складывались столетиями, а разрушились всего за несколько десятков лет.

Коллективизация, урбанизация, появление новейших материалов… Все это привело к тому, что русская деревня обмельчала, а местами практически умерла. Новые же «деревни», так называемые «коттеджные поселки», стали застраивать домами из камня, стекла, металла и пластика. Практично, эффектно, стильно, но русский дух там не живет, и Русью там не пахнет . Не говоря уже о недостаточной экологичности таких построек.

Однако не так давно деревянное строительство в русском стиле пережило первый этап возрождения. Это отразилось и на интерьерах. Стиль кантри сегодня вообще на пике популярности. Кто-то отдает предпочтение немецкому кантри, кто-то — скандинавскому или американскому деревенскому стилю, кому-то по вкусу прованс, но если речь идет о деревянном загородном доме или даче, выбор все чаще делается в пользу интерьеров в стиле русской деревни.

Приезжая из мегаполиса на дачу или в загородный дом в стиле русской избы, человек ощущает единение с природой и связь со своими корнями. Это способствует максимальной релаксации и состоянию покоя. В домах из дерева, интерьер которых отличается простотой и незатейливостью, легко дышится и крепко спится. А после отдыха возникает желание заняться такими делами, как рыбалка, разбивка новой клумбы в мае или работа в саду в сентябре — одним словом, дает знать о себе прилив сил.

Русский стиль интерьера: где он уместен?

Интерьер в стиле русской избы можно воссоздать в полной мере только в деревянном рубленом доме. Интерьер в стиле русского терема, русской усадьбы уместен в любом деревянном доме. В остальных случаях, когда речь идет, например, о кирпичном доме или квартире, можно говорить лишь о стилизации , то есть о привнесении в интерьер некоторых черт, присущих русской избе или терему.

Интерьер русской избы: каким он был?

Русская изба. Фото взято с русской Википедии

Центром избы была печь, которую называли царицей дома . Она занимала четверть или даже треть площади всего жилища. По углам печи ставили печные столбы, защищающие «царицу» от разрушения. На эти столбы и на стены опирались балки под потолком. Балки, говоря современным языком, зонировали пространство, деля избу на женскую половину, мужской и красный углы. На одной из балок устраивали полати — дощатый лежак, который облюбовывали дети.

В печном углу управляла женщина. В этом месте располагались многочисленные полки с посудой и другой утварью. Здесь женщины не только готовили, но и пряли, шили и занимались другими делами. Хозяин проводил больше времени в мужском углу — под полатями.

Горница — самое большое и красивое место в избе, где принимали пищу и встречали гостей. Проще говоря, это и гостиная, и столовая, а часто и спальня. В горнице по диагонали от печи устраивали красный угол. Это часть дома, где устанавливались иконы.

Возле красного угла обычно стоял стол, а в самом углу на божнице располагались иконы и лампада. Широкие лавки возле стола были, как правило, стационарные, вмонтированные в стену. На них не только сидели, но и спали. Если нужно было дополнительное место, к столу приставляли скамьи. Обеденный стол, кстати, тоже был стационарным, глинобитным.

В целом обстановка была скудной, но не без украшательств. Над окном монтировали широкие полки. На них ставили праздничную посуду, шкатулки и др. Кровати дополнялись резными спинками. Ложа покрывали яркими лоскутными покрывалами и украшали множеством подушек, уложенных пирамидкой. В интерьере почти всегда присутствовали сундуки с ручками.

Русский сундук. 19 век

Во времена Петра Первого появились новые предметы мебели, которые заняли свое место и в русских избах, и уж тем более в теремах. Это стулья, шкафы, частично вытеснившие сундуки, горки для посуды и даже кресла.

В теремах обстановка была более разнообразной, но в целом сохранялся тот же принцип: большой очаг, красный угол, те же сундуки, кровати со множеством подушек, горки с посудой, полки для демонстрации различных декоративных предметов. Конечно, в теремах было много дерева: это и стены, и полы, и мебель. Русский стиль кантри и стиль русской избы в частности — это дерево, много дерева и почти ничего, кроме дерева!

Как создать стиль русской избы или русской усадьбы в интерьере своего дома?

1. Выбор направления

В интерьерах русских изб и теремов постепенно происходили некоторые перемены, поэтому для начала нужно определиться, стиль какой эпохи вы хотели бы воссоздать. Будет ли это стилизация под древнерусскую избу или под избу первой половины прошлого столетия, в которой появилось немало новшеств? А может быть, вам по вкусу более нарядная обстановка старых русских теремов или деревянных помещичьих домов 18-19 веков, когда в деревенский стиль оказались привнесены черты других стилей — классицизма, барокко, модерна? Выбор направления позволит подобрать подходящие предметы мебели, текстиль и декор.

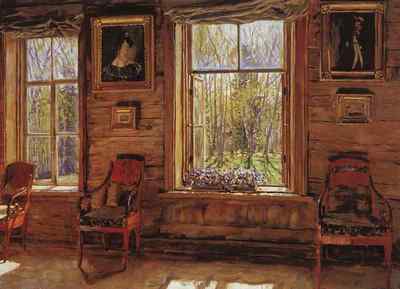

Горница старорусского дома 16-18 веков. А. М. Васнецов

А это уже конец 19 века. Мир русской усадьбы в живописи С. Жуковского

2. Создание стиля русской избы

Основное. Деревянные стены лучше оставить без отделки. Для пола подойдет массивная доска — матовая, возможно, с эффектом состаренности. Под потолком – темные балки. Можно обойтись и без печи, но очаг все же необходим. Его роль может играть камин, портал которого облицован изразцами или камнем.

Двери, окна. Пластиковые стеклопакеты здесь будут совершенно не уместны. Окна с деревянными рамами стоит дополнить резными наличниками и деревянными ставнями. Двери тоже должны быть деревянными. В качестве наличников для дверных проемов можно использовать доски, неровные и нарочито грубо обработанные. Кое-где вместо дверей можно повесить шторы.

Мебель. Мебель, конечно, предпочтительнее деревянная, не полированная, а, возможно, состаренная. Шкафы, горки и многочисленные полки могут быть украшены резьбой. В зоне столовой можно устроить красный угол с божницей, массивным, очень тяжелым столом и лавками. Использование стульев тоже возможно, но они должны быть простыми и добротными.

Кровати высокие с резными спинками. Вместо прикроватных тумб можно поставить сундуки в русском стиле. Прекрасно подойдут лоскутные покрывала и многочисленные подушки — сложенные стопками от большей к меньшей.

Без диванов в современном интерьере не обойтись, хотя в избах их, конечно, не было. Выбирайте диван простой формы с обивкой под лен. Цвет обивки — естественный природный. Кожаная мебель будет выбиваться из общей картины.

Стилизация под интерьер 18 века в избе гостиницы Покровской в Суздале

Текстиль. Как уже было сказано, стоит отдавать предпочтение покрывалам и чехлам для подушек, выполненным в лоскутной технике. Текстильных изделий может быть довольно много: салфетки на тумбах и маленьких столиках, скатерти, шторки, бордюры для полочек. Все это может быть украшено вышивкой и простым кружевом.

Кстати, вышивкой интерьер избы не испортишь — женщины на Руси всегда любили заниматься этим видом рукоделия. Вышитые панно на стенах, шторы, украшенные шитьем, расшитые мешочки с травами и специями, подвешенные на кухонную балку, — все это будет к месту. Основные цвета текстиля в стиле русской избы: белый, желтый и красный.

Освещение. Для интерьера в стиле русской избы выбирайте светильники в форме свечей и лампад. Кстати будут и светильники с простыми абажурами. Хотя абажуры и бра больше подойдут для дома, интерьер которого стилизован под русскую усадьбу.

Кухня. Без бытовой техники в современной избе невозможно обойтись, однако техничный дизайн может испортить целостность картины. Благо существует встроенная техника, которая помогает по хозяйству, но не нарушает гармонии русского стиля.

Для кухни подойдет массивная мебель: кухонный стол-тумба с выдвижными ящиками, буфеты открытые и закрытые, разнообразные подвесные полочки. Мебель, конечно, должна быть не полированной и не крашеной. Совсем некстати будут кухонные конструкции с фасадами, отделанными глянцевой эмалью или пленкой, стеклянными вставками, алюминиевыми рамками и т.п.

Дизайнер: Олег Дробнов

Вообще, в интерьере в стиле русской избы должно быть как можно меньше стекла и металла. Пластик здесь — как бельмо на глазу. Выбирайте мебель с простыми деревянными фасадами или реалистично имитирующими грубоватое дерево. Фасады из массива могут быть украшены росписью в русском народном стиле или резьбой.

В качестве декора для кухни используйте самовар, плетеные корзины и короба, луковые косы, бочонки, глиняную посуду, деревянные изделия русских народных промыслов, вышитые салфетки.

Декор для интерьера в стиле русской избы. Декоративный текстиль изо льна с вышивкой, много деревянных предметов. Прекрасно впишутся деревянное колесо, прялка и рыболовные сети, если дом стоит неподалеку от реки, озера или моря. На пол можно постелить вязаные круглые коврики и дорожки-самотканки.

3. Создание стиля старинной деревянной усадьбы

У простой крестьянской избы и богатой старинной усадьбы много общего: это и преобладание дерева в интерьере, и наличие огромной печи (в усадьбе она всегда облицована изразцами), и красный угол с иконами и свечами, и текстиль изо льна и кружева.

Дом в русском стиле. Дизайнер: Деревлева Ольга

Однако были и многочисленные отличия. Богатые активно заимствовали что-то новое из иностранных стилей. Это, например, яркая обивка мягкой мебели, фарфоровые тарелки и часы на стенах, изящная деревянная мебель в английском или французском стиле, абажуры и бра, картины на стенах. В интерьере в стиле русского терема будут весьма кстати витражи в качестве межкомнатных окон, перегородок или верандного остекления. Одним словом, здесь все достаточно просто, как в избе, но присутствует легкий налет роскоши.

В стиле русской усадьбы

4. Двор в русском стиле

И сам интерьер, и окна в нем, и «заоконное» пространство должны быть в гармонии. Для ограждения территории лучше заказать забор высотой примерно 180 см, собранный из заостренных бревен.

Как сейчас создают двор в русском стиле? Ответить однозначно невозможно, так как на Руси двор организовывался по-разному, в зависимости от местности. Однако дизайнеры нашли общие черты, которые и воссоздаются в ландшафтном дизайне. От калитки прокладывается дорожка (часто петляющая) ко входу в дом. Нередко ее настилают доской. По краям дорожки располагается цветочный бордюр. В старину крестьяне любой свободный участок земли отводили под грядки, но передний двор все же старались украсить цветочными клумбами.

Сейчас для заднего двора избы используют травы для газона. Этот участок затеняют высаженными по периметру соснами. Однако кусты смородины или малины тоже будут весьма в духе русского двора. Элементами ландшафтного дизайна в русском стиле являются различные предметы из дерева: деревянная детская горка, стационарный стол со скамьями, русские качели. Ну и, конечно, все постройки во дворе должны быть выполнены из дерева.

Интерьер в стиле русской избы или усадьбы: идеи от дизайнеров

1. О зеркале. Зеркала — чуждый предмет для старинного русского дома. Однако сложно представить себе современный дом без единого отражающего полотна. Выбирайте зеркала с эффектом состаренности, заключенные в громоздкие деревянные рамы. Зеркало можно замаскировать под фальшокно благодаря деревянным ставням. Резную раму с такими же деревянными ставнями-створками можно использовать и для маскировки плоского телевизора.

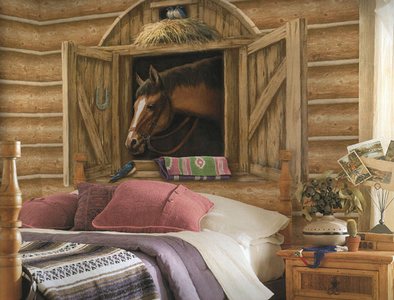

2. Идея стилизации для спальни. Интересное решение для спален или детских комнат: стилизация под уютный деревенский дворик. Стены на 1-1.5 метра от пола обшиваются некрашеной доской, имитирующей забор. Также используется роспись растительным орнаментом: на стене над забором порхают бабочки и летают птички. Другая стена комнаты может быть имитацией внешней стены деревянного дома с окном, украшенным кружевными наличниками и деревянными ставнями. Потолок при этом можно декорировать росписью , представляющей собой изображение неба . Скамья, гамак, бочонки вместо прикроватных тумб — и вы почувствуете себя ночующим в деревенском дворике.

3. Бытовая техника в интерьере русской избы. В кухне, как уже было сказано, желательно встроить всю бытовую технику. Но некоторые предметы можно не прятать, а, наоборот, сделать интерьерной изюминкой. Техника « аэрография » используется не только для росписи автомобилей, но и для украшения корпуса бытовой техники. Например, можно заказать роспись холодильника в русском стиле — в этом случае современный предмет не только не выбьется из стиля русской избы, но еще и подчеркнет его.

Еще фото:

Вот так интерпретировала стиль избы дизайнер Решетова Татьяна

Русский стиль кантри

В стиле русской усадьбы

Современная горница. Фото взято здесь