- Летающие небоскребы: 5 самых смелых архитектурных проектов СССР

- Летающие города Крутикова

- Летающие ЖК Крутикова

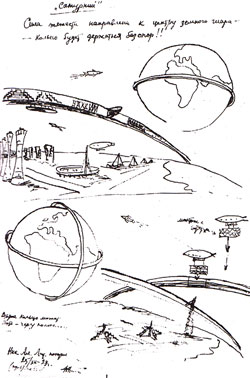

- «Сатурний» Виктора Калмыкова

- «Сатурний» Калмыкова. Летающий Дом съездов СССР

- Летающий дом Иозефовича

- Дворец Советов

- Дворец Советов по проекту Иофана

- Горизонтальный небоскреб

- Горизонтальный небоскреб Лисицкого

- «Летающий» конструктивизм, или Как в СССР построили дом-самолёт

- Летающие небоскребы: 5 самых смелых архитектурных проектов СССР

- 22.07.2018

- Летающие города Крутикова

- «Сатурний» Виктора Калмыкова

- Летающий Дом съездов СССР

- Дворец Советов

- Горизонтальный небоскреб

- Летающие города советских авангардистов

Летающие небоскребы: 5 самых смелых архитектурных проектов СССР

От летающего города Крутикова до горизонтального небоскреба Лисицкого. Как в Советском Союзе создавали архитектурные утопии. Фото: музей «Москва-Сити»

Считается, что социальный строй и общественное сознание определяют архитектуру. Может, поэтому ранние советские архитекторы стремились к идеальному, футуристическому, возвышенному. Причем некоторые — в буквальном смысле.

Мы изучили работы советских архитекторов и выбрали пять смелых проектов высотного жилья. Возможно, слишком смелых даже для сегодняшнего дня.

Летающие города Крутикова

Летающие дома-коммуны — дипломный проект Георгия Крутикова. Именно так, по мнению архитектора, выглядел бы город будущего. Свой проект Крутиков защитил в Ленинграде в 1928 году, и его летающий город сразу стал сенсацией. Архитектор предложил оставить на земле здания для труда, отдыха и туризма, а жилье поднять в воздух. Многоярусные дома-коммуны неподвижно парили бы над землей с помощью атомных двигателей, а отдельные коммуны — соединялись в своеобразные летающие поселения или даже города.

Летающие ЖК Крутикова

Жители городов перемещались бы в пространстве в летающих кабинах. Такая жилая ячейка на одного человека с мебелью-трансформером и эластичными стенами — своего рода ретрофутуристический аналог дома на колесах. Кабина приспособлена для кратковременного автономного проживания и может свободно стыковаться с любым парящим зданием.

«Сатурний» Виктора Калмыкова

Последователь Крутицкого Виктор Калмыков пошел еще дальше. Он предложил построить город-кольцо вокруг Земли, который висел бы в воздухе без опор. Да-да, этот старый прикол про летающий мост вдоль экватора пошел именно отсюда. Калмыков назвал свой проект «Сатурний» — по аналогии с кольцами Сатурна. По проекту, таких городов можно было построить два: над экватором и через полюса. К сожалению, физика так не работает. Калмыков это понимал, потому на публичную защиту свою работу решил не выносить.

«Сатурний» Калмыкова. Летающий Дом съездов СССР

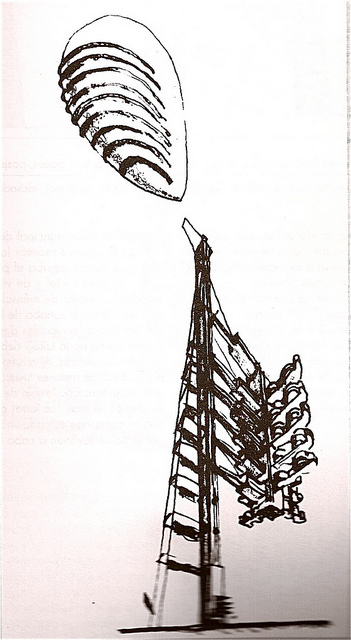

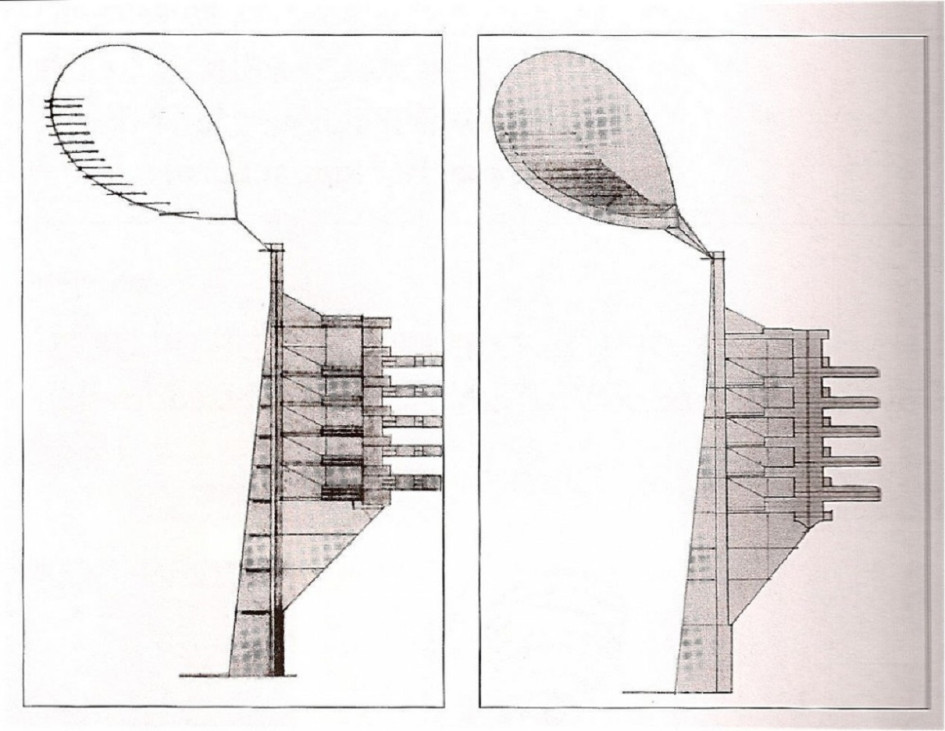

Коллега Крутикова и Калмыкова Исаак Иозефович придумал чуть более реалистичный проект. Он спроектировал летающий Дом съездов СССР. По замыслу архитектора, в столице каждой союзной республики надо было разместить однотипные башни с залом, библиотекой, аудиториями и гостиницей суммарно примерно на 3,5 тыс. человек. Между башнями курсировал бы летающий дом заседаний — по сути, огромный дирижабль на 10 тыс. человек, — который стыковался бы с разными башнями по очереди. Таким образом показывалось равноправие республик и децентрализация власти.

Летающий дом Иозефовича

В институте проект Иозефовича сочли слишком фантастичным, и за диплом архитектора ему пришлось бороться несколько лет. Однако в наши дни очень похожий небоскреб с жилыми модулями-дирижаблями разрабатывается в Тайване.

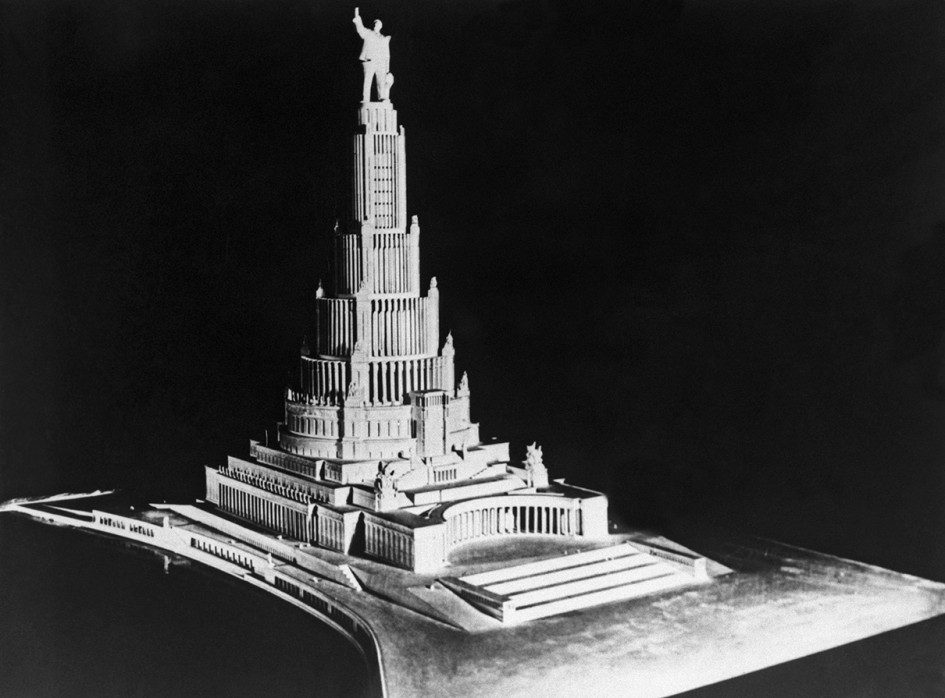

Дворец Советов

Пожалуй, самый знаменитый архитектурный проект СССР, пусть и нереализованный, — Дворец Советов в Москве. Его разработал архитектор Борис Иофан для всесоюзного конкурса 1932–1933 годов. Этот проект-победитель предполагал построить 100-этажную башню из пяти цилиндрических ярусов, на вершине которой установили бы стометровую статую Владимира Ленина. Вместе с памятником высота небоскреба могла составить 415 м — на тот момент он стал бы самым высоким зданием в мире. По проекту, Дворец включал в себя большой зал на 21 тыс. человек, малый зал на 6 тыс. мест, несколько залов для проведения съездов и заседаний, а также архивы, музеи, библиотеку, хозяйственные помещения и аудитории для работников.

Дворец Советов по проекту Иофана

Макет Дворца Советов в Москве, 1934 год (Фото: Фотохроника ТАСС)

Дворец планировалось завершить в 1942 году. Однако во время войны уже установленные конструкции разобрали сначала на противотанковые ежи, а потом на железнодорожные мосты. После войны было не до гигантского небоскреба, а затем Москва сосредоточилась на сталинских высотках. Во время правления Хрущева проект Дворца Советов признали гигантоманией, бессмысленной и неоправданно дорогой.

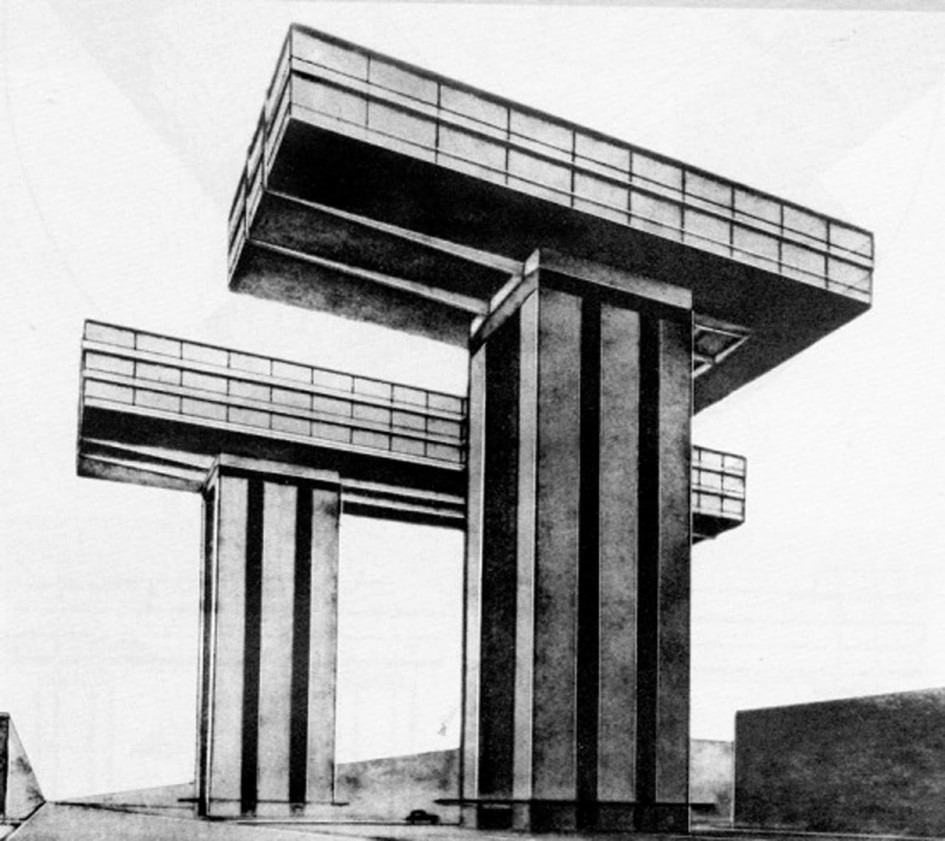

Горизонтальный небоскреб

Наиболее приземленный проект принадлежит авторству советского авангардиста Эля Лисицкого. Он придумал то, что получило название «горизонтальный небоскреб». Не летающее, но в определенном смысле «парящее» офисное здание из двух корпусов, поднятое над землей на трех опорах по 50 м. Двух- и трехэтажный корпуса имели бы общую площадь почти в 3 тыс. кв. м. В колоннах-опорах планировалось разместить лифты и лестницы, причем одна из них вела бы прямо на станцию подземного метро.

Горизонтальный небоскреб Лисицкого

Лисицкий предлагал построить восемь таких небоскребов в центре Москвы. В них предполагалось разместить главные административные здания. Современники сочли эти небоскребы слишком новаторскими, и в России таких зданий так и не построили. Однако в других странах реализовано достаточно много подобных проектов.

«Летающий» конструктивизм, или Как в СССР построили дом-самолёт

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

История этого здания началась в конце двадцатых годов прошлого столетия, когда в СССР решили организовать строительство Всесоюзной строительной выставки.

К январю 1930 года нашли подходящее место — в московских Хамовниках был отдан для этой цели участок земли площадью 80 гектаров.

Выставочный комплекс состоял из нескольких сооружений, но над главным павильоном, как основным зданием, работали больше всего. В конечном итоге труд группы архитекторов и инженеров представили проект конструктивистского здание, выполненное форме креста.

Таким образом, с высоты птичьего полета главный павильон напоминает лайнер. Это сходство и подарило зданию его народное название — «дом-самолет». Уделили внимание и внешнему облику фасада. Так, для его украшения были выбраны монументальные барельефы скульптора Исаака Менделевича. На нем изображены восемь сталеваров. В качестве материала для барельефа был выбран бетон.

Строительство дома-самолета было закончено к 1935 году, после чего в нем расположилась экспозиция, посвященная Генеральному плану реконструкции Москвы. А два года спустя, к двадцатилетнему юбилею Октябрьской революции, была открыта выставка «Индустрия социализма».

В конце пятидесятых годов Всесоюзную постоянную строительную выставку объединили с Сельскохозяйственной и Промышленной выставками – та появилась Всесоюзная выставка достижений народного хозяйства, более известная как ВДНХ. Однако вся эта громада экспонатов переехала, а здание главного павильона было отдано НИИ и КБ Министерства среднего машиностроения.

Учитывая тот факт, что структура, в ведении которой оказался дом-самолет, занималось в основном выполнением военных заказов, то территория была огорожена, доступ туда ограничен, а деятельность сотрудников, кто там работал — засекречена. В таких условиях, конечно, уже никто особо не заботился о состоянии фасадов и интерьеров. Кроме того, была проведена масштабная перепланировка, которая также негативно сказалась на сохранности оригинальных архитектурных решений.

Справедливости ради, следует отметить, то после развала Советского Союза о здании не забыли: по информации Novate.ru, в 1992 году бывший главный павильон строительной выставки под отдан для размещения в нем «Российского научно-информационного выставочного центра по архитектуре и строительству «Росстройэкспо».

В конце концов, к началу 2010-х годов здание оказалось в частных руках, и инвестор принял решение заняться его реставрацией. В 2012 году дом-самолет включили в российский реестр объектов культурного наследия. Таким образом, ему вернут исторический внешний вид, и, возможно, даже вернут ему первоначальное назначение — его могут вновь отдать под выставочный павильон.

Хочешь увидеть, какие шедевры советского конструктивизма и сегодня можно увидеть своими глазами? Тогда читай: 5 эффектных зданий советского конструктивизма, мимо которых до сих пор равнодушно не пройдешь

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Летающие небоскребы: 5 самых смелых архитектурных проектов СССР

22.07.2018

Считается, что социальный строй и общественное сознание определяют архитектуру. Может, поэтому ранние советские архитекторы стремились к идеальному, футуристическому, возвышенному. Причем некоторые — в буквальном смысле.

Мы изучили работы советских архитекторов и выбрали пять смелых проектов высотного жилья. Возможно, слишком смелых даже для сегодняшнего дня.

Летающие города Крутикова

Летающие дома-коммуны — дипломный проект Георгия Крутикова. Именно так, по мнению архитектора, выглядел бы город будущего. Свой проект Крутиков защитил в Ленинграде в 1928 году, и его летающий город сразу стал сенсацией. Архитектор предложил оставить на земле здания для труда, отдыха и туризма, а жилье поднять в воздух. Многоярусные дома-коммуны неподвижно парили бы над землей с помощью атомных двигателей, а отдельные коммуны — соединялись в своеобразные летающие поселения или даже города.

Летающие ЖК Крутикова

Летающие ЖК Крутикова

Жители городов перемещались бы в пространстве в летающих кабинах. Такая жилая ячейка на одного человека с мебелью-трансформером и эластичными стенами — своего рода ретрофутуристический аналог дома на колесах. Кабина приспособлена для кратковременного автономного проживания и может свободно стыковаться с любым парящим зданием.

«Сатурний» Виктора Калмыкова

Последователь Крутицкого Виктор Калмыков пошел еще дальше. Он предложил построить город-кольцо вокруг Земли, который висел бы в воздухе без опор. Да-да, этот старый прикол про летающий мост вдоль экватора пошел именно отсюда. Калмыков назвал свой проект «Сатурний» — по аналогии с кольцами Сатурна. По проекту, таких городов можно было построить два: над экватором и через полюса. К сожалению, физика так не работает. Калмыков это понимал, потому на публичную защиту свою работу решил не выносить.

Летающий Дом съездов СССР

Коллега Крутикова и Калмыкова Исаак Иозефович придумал чуть более реалистичный проект. Он спроектировал летающий Дом съездов СССР. По замыслу архитектора, в столице каждой союзной республики надо было разместить однотипные башни с залом, библиотекой, аудиториями и гостиницей суммарно примерно на 3,5 тыс. человек. Между башнями курсировал бы летающий дом заседаний — по сути, огромный дирижабль на 10 тыс. человек, — который стыковался бы с разными башнями по очереди. Таким образом показывалось равноправие республик и децентрализация власти.

Летающий дом Иозефовича

Летающий дом Иозефовича

В институте проект Иозефовича сочли слишком фантастичным, и за диплом архитектора ему пришлось бороться несколько лет. Однако в наши дни очень похожий небоскреб с жилыми модулями-дирижаблями разрабатывается в Тайване.

Дворец Советов

Пожалуй, самый знаменитый архитектурный проект СССР, пусть и нереализованный, — Дворец Советов в Москве. Его разработал архитектор Борис Иофан для всесоюзного конкурса 1932–1933 годов. Этот проект-победитель предполагал построить 100-этажную башню из пяти цилиндрических ярусов, на вершине которой установили бы стометровую статую Владимира Ленина. Вместе с памятником высота небоскреба могла составить 415 м — на тот момент он стал бы самым высоким зданием в мире. По проекту, Дворец включал в себя большой зал на 21 тыс. человек, малый зал на 6 тыс. мест, несколько залов для проведения съездов и заседаний, а также архивы, музеи, библиотеку, хозяйственные помещения и аудитории для работников.

Дворец Советов по проекту Иофана

Макет Дворца Советов в Москве, 1934 год (Фото: Фотохроника ТАСС)

Дворец планировалось завершить в 1942 году. Однако во время войны уже установленные конструкции разобрали сначала на противотанковые ежи, а потом на железнодорожные мосты. После войны было не до гигантского небоскреба, а затем Москва сосредоточилась на сталинских высотках. Во время правления Хрущева проект Дворца Советов признали гигантоманией, бессмысленной и неоправданно дорогой.

Горизонтальный небоскреб

Наиболее приземленный проект принадлежит авторству советского авангардиста Эля Лисицкого. Он придумал то, что получило название «горизонтальный небоскреб». Не летающее, но в определенном смысле «парящее» офисное здание из двух корпусов, поднятое над землей на трех опорах по 50 м. Двух- и трехэтажный корпуса имели бы общую площадь почти в 3 тыс. кв. м. В колоннах-опорах планировалось разместить лифты и лестницы, причем одна из них вела бы прямо на станцию подземного метро.

Горизонтальный небоскреб Лисицкого

Горизонтальный небоскреб Лисицкого (в центре)

Лисицкий предлагал построить восемь таких небоскребов в центре Москвы. В них предполагалось разместить главные административные здания. Современники сочли эти небоскребы слишком новаторскими, и в России таких зданий так и не построили. Однако в других странах реализовано достаточно много подобных проектов.

Редакция благодарит музей «Москва-Сити» за предоставленные информацию и изображения.

Летающие города советских авангардистов

Эпизод из отношений человечества с космосом.

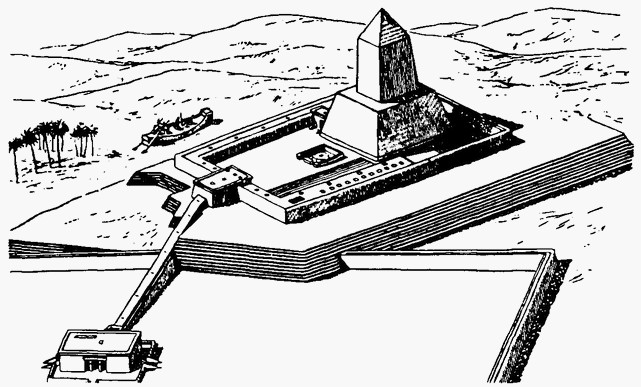

Солнечный храм фараона Ниусерра в Абусире.

Многие из древнейших архитектурных сооружений на Земле служили медиумом соотнесения людей с космосом: в качестве самых известных примеров можно привести Стоунхендж, египетские солнечные храмы, месопотамские зиккураты с площадками для наблюдения звезд. Не только культовые сооружения, но и жилища соотносились с мирозданием через уподобление: традиционное жилище есть микрокосмос со своими зонами, структурированный подобно космосу большому. Но именно в Новое время, время революций, утопий и технического прогресса, космос стал восприниматься как возможная территория для размещения утопического и как пространство, которое можно покорить. Для этого отношение к космосу должно было перестать быть религиозным в старом смысле слова: небесную твердь и фиксированное местоположение человека научный, университетский дискурс заменили на декартово пространство и ньютоновскую механику. Космос стал продолжением надземного пространства, не отделенным от него непреодолимой фундаментальной границей, а продолжающим его лишь с количественными отличиями: иными скоростями, иными показателями тяготения… Сложность достижения космоса и даже просто надземного пространства стали уподобляться сложности достижения перехода человечества в новое, обновленное состояние или прочитываться как метафора социального разрыва между общественными классами. Первое прочтение можно найти в разных утопических проектах, например, в религиозном ключе – у Николая Федорова, в технократическом – у Константина Циолковского, в социально-политическом – у Александра Богданова в «Красной звезде». А второе, – среди прочего, в Лапуте Джонатана Свифта или в «Элизиуме» Нила Бломкампа, где утопия принадлежит лишь элите, имеющей доступ к власти.

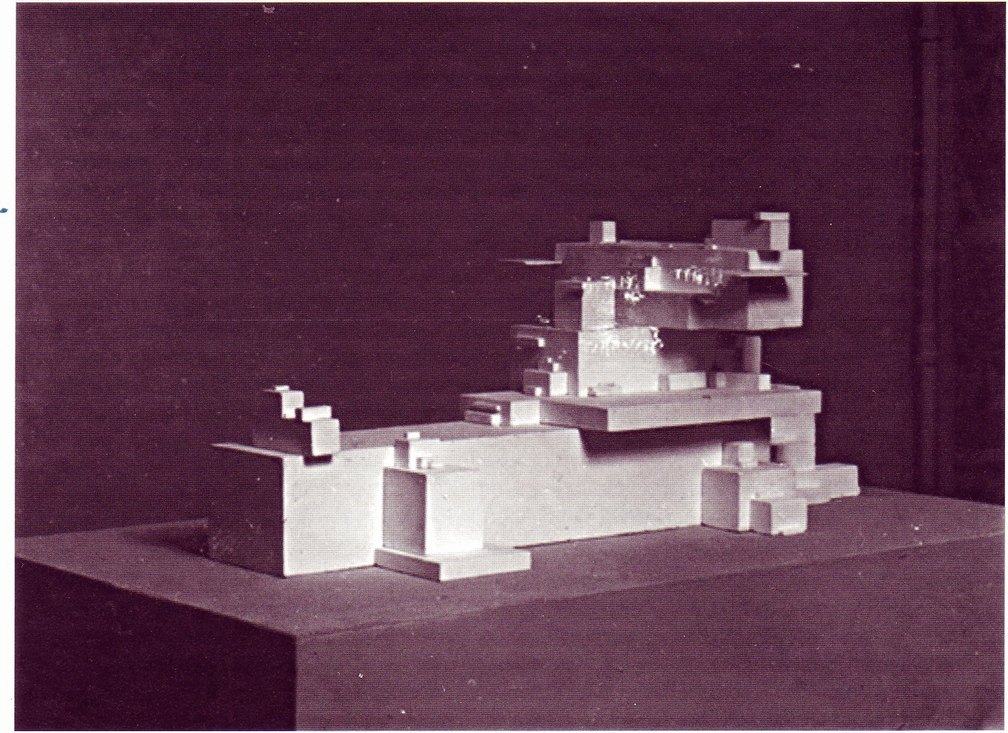

Казимир Малевич. Архитектон бета. 1930.

В этом контексте неудивительно, что русская революция 1917 года, стремившаяся полностью изменить общественную систему и упразднить разрыв между классами, сообщила идее освоения надземного пространства новый импульс. Ещё до революции связь между радикальной переменой в сознании и отрывом от законов земного тяготения проводил Казимир Малевич: ему принадлежат слова о супрематизме как об освободительном прорыве ограничивающей синевы неба, абстрактные фигуры словно зависают в белом пространстве его работ. Эти метафоры Малевича сродни предреволюционному самосознанию Велимира Хлебникова, в «Трубе марсиан» приравнявшему художников-футуристов к инопланетянам, высадившимся десантом на землю. Некоторые из своих объемных конструкций-архитектонов Малевич называл «планитами для землянитов» – проектами жилищ для вышедшего в космос человечества. Но построения Малевича почти лишены какой-либо конкретики, – что ещё более заметно при сопоставлении их с работами его ученика Эля Лисицкого, поставившего своё искусство на службу революции и новому обществу. Лисицкий попытался прочесть супрематические структуры как чертеж, архитектурный набросок нового общества, придав абстрактным фигурам Малевича объем и тектонику. Тимоти Джеймс Кларк, английский историк искусства, уподобил переживание внеисторичности и невесомости у Малевича состоянию российского общества в момент гражданской войны и военного коммунизма[ref]Timothy J. Clark. Farewell to an Idea: Episodes from a History of Modernism.[/ref]. С этой точки зрения Малевич конца 1910-х – начала 1920-х годов – художник анархического революционного состояния и взрывного освобождения от общественных структур, от экономики всеобщего денежного эквивалента, от исторической причинности и от политической репрезентации, Лисицкий же стремится обнаружить внутри этого подвешенного состояния новую социальную логику. Открытое Малевичем переживание отрыва от земных координат было развито советскими авангардистами как отражение нового принципа общественной организации, лишенного фундаментальной иерархии, подобной той, которую задаёт земное притяжение. Например, в коллаже Густава Клуциса «Динамический город» (1919) пресловутый «город» находится в процессе конструирования рабочими со всех сторон, причём определить правильное положение верха и низа в этой центробежной структуре невозможно.

Густав Клуцис. Динамический город. 1919.

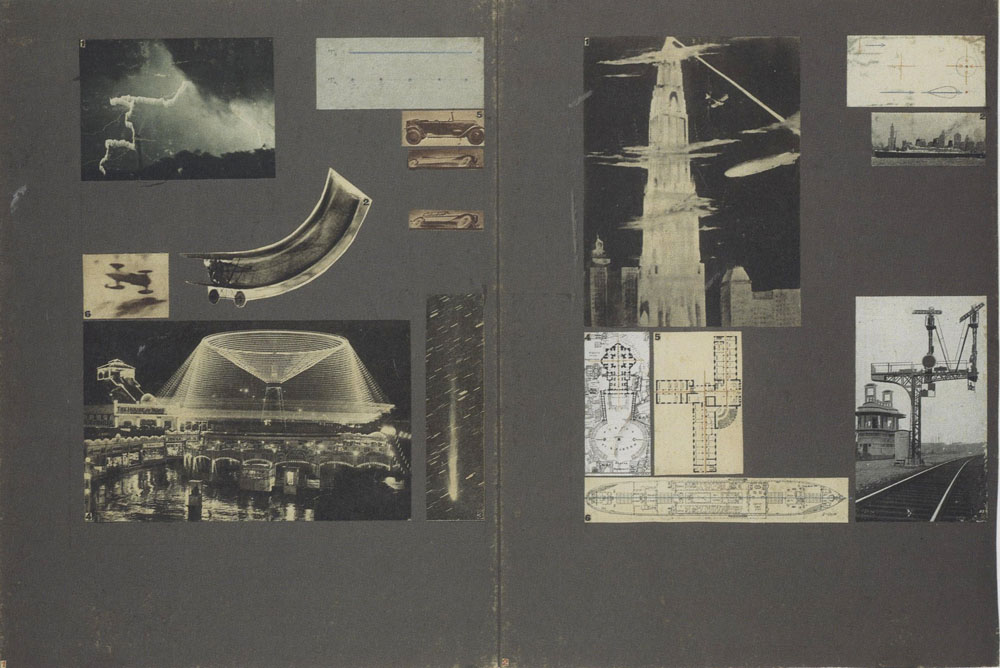

Конкретную инженерную форму попытки нащупать новую социалистическую логику и структуру общественной жизни, связанную с освобождением от привязанности к земной поверхности, обрели в работах профессиональных архитекторов из мастерской Николая Ладовского. Хотя сам Ладовский не занимался проектами летающих зданий и городов, но ход его мысли созвучен идеям его учеников: Ладовский известен как автор концепции параболического города (1929-1930), которая предлагала разомкнуть развитие городской структуры Москвы по лучам параболы и разделить внутри параболы промышленную, жилую и административную зоны, таким образом избавив город от пагубной центрально-радиальной планировки. Схожным образом один из архитекторов мастерской Ладовского во ВХУТЕИНе Георгий Крутиков выдвинул концепцию, согласно которой каждой общественной формации соответствует свой тип городской планировки. Феодализм порождает центрально-радиальную планировку с замком в сердцевине (Москва), капитализм – планировку прямоугольную (Нью-Йорк), а при новом общественном строе человечество оторвется от земли и будет жить в летающих городах, состоящих из домов-коммун, расположенных по параболоидам, ориентированных своими вершинами к Земле. Транспортным средством в этих городах, согласно замыслу Крутикова, должны служить капсулы, чей образ был вдохновлен аэростатами Циолковского. Свой дипломный проект летающего города (1928) Крутиков представил в виде таблиц, сопоставляющих самые разные пласты мирового наследия: инженерные, транспортные, архитектурные, научные – рядом в этих таблицах размещались план собора Святого Петра в Риме, фотография молнии и изображение крана для наполнения водой паровозных баков. В такой цельности восприятия мира и человеческого опыта Крутиков вторит холическим настроениям ещё дореволюционного космизма – например, того же Николая Федорова.

Таблицы из дипломного проекта летающего города Георгия Крутикова (1928).

Другой ученик Ладовского, Исаак Иозефович, предложил проект летающего Дворца съездов СССР (1929), – чтобы поддержать подлинный интернационализм и избежать централизации (в итоге Дворец советов решили строить в Москве на месте Храма Христа Спасителя). По замыслу Иозефовича, Дворец должен перемещаться по воздуху и причаливать к расположенным в каждой республике зданиям с мачтой. Столь же интернационалистски можно прочесть проект Виктора Калмыкова «Сатурний» (1930): опоясывающие Землю по экватору и другим окружностям города-кольца. Политически такой проект можно реализовать только после победы мировой революции; и, кстати, даже во время холодной войны глобальное освоение космоса не могло быть делом отдельных стран, но было задачей всего человечества.

Исаак Иозефович. Проект летающего Дворца съездов. 1929.

Во всех этих проектах космос понимается прагматически, как новое измерение, подлежащее динамическому освоению, а также эгалитарно, – как пространство для каждого и для всех. В тот же период 1920-х – начала 1930-х годов обсерватория становится составной частью многих школ и ДК – интерес к звёздным пространствам предполагается естественным для члена пролетарского общества, и не отделяется от интереса к другим слоям реальности. Сходным образом в авангардных фотографиях взгляд сверху вниз, на город с аэростата, и снизу вверх, на здания и летящие по небу самолеты, равноправны и взаимозаменяемы – как взаимозаменяемы верх и низ в «Динамическом городе» Клуциса.

Виктор Калмыков. Сатурний. 1930.

Но в сталинский период происходит разрыв между взглядом сверху вниз, который становится взглядом тотально планирующей реальность власти, взглядом с трибуны мавзолея на геометрически марширующие массы, и романтизированным взглядом снизу вверх, который предлагается массам для поддержания бодрости. Мозаичные плафоны станции метро «Маяковская» Александра Дейнеки (1938) создают радостную иллюзию доступа к небу – при нахождении на глубине нескольких десятков метров под землёй.

Александр Дейнека. Плафон станции метро «Маяковская» в Москве.

Символична судьба Крутикова и Калмыкова в 1930-е годы. Вместо летающих городов по проекту Крутикова была построена станция метро «Парк культуры» (1935), архитектор занялся охраной памятников и защищал от уничтожения церковь Троицы в Никитниках: устремленность от земли сменилась погружением в землю, устремленность в будущее – сохранением прошлого. Калмыков стал одним из главных архитекторов кинотеатров в стране: по его проектам построены «Звезда» в Твери (1937), «Родина» в Москве и Элисте (оба 1938), «Октябрь» в Смоленске и Кирове, «Симферополь» в одноименном городе… Реальное освоение пространства оказалось менее возможно и востребовано, чем эти фабрики по производству зрелищных образов. Иван Леонидов, у которого в проекте Института библиотековедения имени Ленина (1927) предполагался зал, имеющий форму парящего стеклянного шара на растяжках, и который запланировал в проекте Нарктомтяжпрома (1934) причалы для воздушного транспорта, также смог реализовать свои устремления только в игровом виде. В его декорации Дворца пионеров в Твери (до 1941) встречаются колонки той же «приталенной» формы, что и нереализованные башни Наркомтяжпрома, а также оконные рамы с мотивом восходящего солнца и звезды в капителях колонн.

Виктор Калмыков. Кинотеатр «Родина» в Орле.

Кинотеатры Калмыкова, метро Крутикова, дворец пионеров Леонидова прагматичны и прекрасны с точки зрения общества, которое они призваны обслуживать и производить, – но в них обнаруживается разрыв между прагматикой и мечтой, которого не было в «утопических» авангардных проектах тех же авторов. Прагматика в сталинское время переходит к инженерно продуманной функции зданий, а мечта отрывается от неё и уходит в область изобразительного, в область декорации и зрелища, – и тем самым нейтрализуется. Позднесоветская официальная архитектура также трактовала космическую тему чаще всего в изобразительном ключе – как источник необычных, тешащих фантазию форм, применимых к зданиям любой функции: кафе, музеям, театрам, дворцам бракосочетания…

Леонид Павлов. Здание ЦЭМИ.

Но архитектор Леонид Павлов, учившийся у Ладовского и Леонидова, установил в послесталинскую эпоху иные отношения с космической темой, – например, выбрал размеры здания Центрального экономико-математического института АН СССР (1966-1978) исходя из длины диаметра Земли. Однако такое отношение к космосу также отлично от авангардистского динамизма. В постройках Павлова, таких, как ЦЭМИ или Главный вычислительный центр Госплана (1970), должны были высчитываться однозначные цифры экономического плана, стремящиеся быть незыблемой основой советского общества, подобно тому, как сами эти здания занимают свое точное место в пропорциях космоса. Одновременно, например, в фильмах Андрея Тарковского всё яснее заявляет о себе иное понимание космического как противящегося рациональности и открытого лишь интимной интуиции. Эти две линии отношения к космосу (условно «линия Павлова» и «линия Тарковского») суть изнанка одна другой и обе возвращают нас к тому, с чего начинался этот текст, к религиозному мировоззрению, – то есть, согласно Марксу, к эффекту разорванности земного бытия, – в данном случае бытия послесталинского.

Дом из «Соляриса» Тарковского.

Для Тарковского лучшим образом космоса служит традиционный дом, изба, даже интеллигентская дача, как в финале «Соляриса» (1972), а статичная монументальность зданий Павлова напоминает о Египте с его сооружениями космических масштабов и верой в незыблемость раз и навсегда установленного миропорядка. И недаром в последней своей постройке, музее Ленина в Горках (1975-1987), Павлов использует стилизованный египетский портик. Этот музей-храм, большая часть которого посвящена именно смерти Ленина, словно стал музеем смерти СССР и, возможно, вообще утопии в её прежнем понимании, – смерти, повлекшей исчезновение космической темы из фокуса внимания культуры и идеологии.

Глеб Напреенко – историк искусства, художественный критик.

Текст написан по мотивам лекции, прочитанной автором в рамках цикла «Советский космос» на ВДНХ.