Чем крыли крыши в старину на Руси

8 (903) 899-98-51

8 (930) 385-49-16

Кровля на сруб в старину

Поскольку на нашем сайте рассказывается всё о деревянном домостроении, то на этой странице мы подробнее рассмотрим древнейшие типы кровли для срубовых строений. Потому что в древней Руси, в виду климатических особенностей, существовали разные традиции и архитектурные принципы: на юге России и Малороссии – одни, т.к. там были места бедные лесом, в-основном, лесостепи и степи. На севере и северо-западе, где леса было много и он был весьма разнообразен, традиции деревянного домостроения имели глубокие корни, уходящие в такую древность, о которой не осталось упоминаний даже в летописях.

Образно разделяя территорию древней Руси на «юг» и «север», за «нулевую» точку отсчета берется современная Москва. Все, что выше по глобусу от Москвы – это «север», а ниже – «юг». Самые южные земли России – это Малороссия (Галицкое, Киевское и Переяславское княжества), а самые северные – территории Новгородских и Владимиро-Суздальских земель.

Богатые традиции деревянного зодчества основывались именно на территориях Новгородских и Владимиро-Суздальских земель, а позднее и севернее, вплоть до Архангельска. Эти традиции складывались с незапамятных времен, а потом развивались, обогащались, дополнялись новыми знаниями, заимствовались у соседей. На основы древних традиций и правил, заложенных много веков назад, опирается и современное деревянное домостроение. Во многом современные плотники используют наработки из опыта предков при работе с деревом.

Впрочем, это больше всего касается построек из дерева – срубов. Что же касается кровельных покрытий, то современное деревянное домостроение ушло далеко от традиций предков. Самый популярный материал у сегодняшних домостроителей (по собственным наблюдениям нашей компании «Чухломская усадьба») – это металлочерепица и металлопрофиль, потом идет ондулин и разнообразные виды мягкой кровли, типа «катепал», а в качестве временной кровли повсеместно используется стандартный рубероид. Шифер, как правило, — это уже «вчерашний день» и в нашей практике уже не встречается, как актуальное кровельное покрытие.

В старину же использовались стройматериалы только из натурального сырья. Кровля изготавливалась из подножного материала или из того, из чего строился и сам дом.

На юге, в лесостепных и степных зонах чаще возводились жилища крестьян из мазанок, состоящих из соломы и глины, реже срубы. В виде кровли там использовались солома и камыш.

Собственно говоря, опытный глаз сразу определяет, где сруб, возведенный по северным традициям, а где по южным. Если это простой сруб, накрытый четырехскатной (вальмовой) крышей из соломы или тростника – это жилище крестьянина южных губерний России.

Если вы увидите избу даже простого крестьянина, усложненного разными архитектурными дополнениями с крыльцом, сенями, пристройками, с двухскатной крышей с деревянными фронтонами (самцами) под деревянной кровлей, то это, несомненно, жилище крестьянина средней полосы России или северной. Чем севернее постройка, тем больше в этой местности леса, тем сложнее деревянная архитектура сел и деревень.

Нас интересует, чем крыли крыши в старину в традиционных местах деревянного зодчества. А там использовали древесину, т.е. тот же материал, из которого строили дом, только в другой модификации: тес, лемех и гонт (дранка). Солома использовалась только в крайних случаях или в очень бедных семьях, реже для помещений для скота, ибо даже сараи у добрых и неленивых хозяев накрывались добротной древесиной.

Тесовые и гонтовые крыши в деревянном домостроении известны с незапамятных времен, ибо по воспоминаниям историков с позапрошлых веков, «чешуей из гонта» крылись еще капища древних славян – храмы язычников до принятия христианства на Руси. Таким образом, уже 1000 лет назад древние зодчие умели изготавливать кровельный материал в виде тесанных топором досок.

Языческие храмы у наших предков именовались контынами (в ед. ч. контЫна), они имели богатые архитектурные традиции, которые впоследствии уничтожались под корень вводимой новой религией – христианством. Но новой идеологии все же не удалось до конца стереть из народной памяти древнейшие традиции деревянного домостроения и христианские церкви первоначально возводились во многом повторяя архитектуру языческих контын, лишь со временем, постепенно и позднее, обогащаясь и дополняясь византийскими традициями форм традиционных христианских храмов. Но это отдельный разговор. Здесь только стоит отметить, что уже 1000 лет назад нашим предкам были известны технологии изготовления деревянной кровли для зданий.

Избы простых крестьян чаще всего покрывались гонтом, который в северных регионах, в том числе, и в Костромской области, назывался дранкой. Гонт (или дранка) – это деревянные дощечки, которые изготавливались и вручную, когда раскалывали топором бревно на части – не с торца, а с боков, разделяя на небольшие фрагменты, а потом стесывали поверхность для сглаживания, и на станке.

У одного из наших плотников «Чухломской усадьбы» в дедовском доме на чердаке сохранился этот раритет – станок для изготовления дранки. Дед плотника тоже был плотником и крыл свой дом дранкой, изготовляя на этом станке кровлю. Дедовский дом стоит с 19 века, где впоследствии отец нашего строителя сменил дранку, когда истек срок ее годности, на более удобный в работе шифер, но старые дедовские инструменты выкидывать не стал, а просто убрал его на чердак – «мало ли, может пригодиться потомкам. ».

Сегодня этот «артефакт» может быть только экспонатом для музея, но у наших плотников он вызвал и профессиональный интерес. Работа наших дедов вызывает уважение: все-таки, это кропотливый труд – изготовление деревянной кровли, дранки.

Для изготовления дранки подбиралось специально дерево. На севере это были, чаще всего, сосна и ель – самые распространенные, смолистые сорта дерева, наиболее доступные и удобные в работе. Лиственница использовалась реже – с ней тяжелее работать, она плотнее и тяжелее, хоть и более устойчива к влаге, чем вышеуказанные сорта хвойных.

Дранка на крыше укладывалась рядами, внахлест, когда один ряд деревяшек закрывается другим на одну треть. Не зря дранку еще называют «деревянной черепицей» — с виду она напоминает черепицу и способ укладки рядами внахлест подобен укладке глиняной кровли из черепков.

Со временем древесина на гонтовой крыше темнела и приобретала серебристый оттенок, придавая всему строению характерный вид типично русского жилища – избы. Срок службы кровли из дранки – 20-25 лет , т.е. на одно поколение его хозяев. Когда дети подрастали, то новые хозяева избы – сыновья и внуки, перекрывали крышу заново.

Если какой-то участок кровли в процессе эксплуатации преждевременно приходил в негодность, то его удобно было заменить на новые деревянные пластины, без капитальной смены кровли на всей постройке.

Родственным по технологии изготовления и монтажа дранки был лемех, который тоже состоит из пластин, но с более художественным оформлением – с фигурными и резными краями, которые выступали из-под верхнего ряда кровли, расположенной внахлест друг на друга по всей площади кровли.

Лемехом крыли кровли деревянных церквей и терема бояр и купцов. Удобство работы с лемехом заключается в том, что его удобно укладывать на сложные, куполообразные, бочкообразные и шатровые крыши. Таким образом, здания приобретали неповторимый древнерусский стиль с типичным только для Руси колоритом деревянной архитектуры.

Тес в деревянной архитектуре использовался повсеместно: и для простых крестьянских жилищ с хозяйственными постройками, и для храмов, и для деревянных построек зажиточных граждан. Это та же доска, но изготовленная при помощи топора без участия пилы. Бревно раскалывали на части, а его фрагменты выравнивали топором, стесывая излишки и неровности. При работе топором древесину не разрывает, как пилой, а волокна заминаются под лезвием топора, закупориваясь, отчего дерево приобретало особые свойства, становилось менее подверженным воздействию влаги. Поэтому тес был отличным материалом для кровельных покрытий.

Кровля из теса могла иметь как обычный, лаконичный вид, так и с элементами резьбы на торцах. Русские люди любили украшать свои жилища, поэтому нарядный вид имели кровли не только культовых сооружений из дерева и барских хором, но и избы обычных крестьян.

Не смотря на то, что в сегодняшнем строительстве есть множество современных, изготовленных по инновационным технологиям видов кровельных покрытий, произведенных из разного материала от металла до синтетики, у застройщиков не пропадает интерес к старинным видам кровельных покрытий. В 21 веке все экологичное, в том числе и стройматериалы, на пике популярности: что изготовлено не промышленным способом, из природных материалов, стало очень модным и является предметом особой гордости его хозяев.

В нашей компании «Чухломская усадьба» отмечена эта тенденция уже с начала 2000-х годов. Некоторые из наших застройщиков интересовались, сколько будет стоить крыша на срубе из дранки, например.

Изготовление кровли из дранки и теса – это дорогое «удовольствие», достаточно сложное в обслуживании, поэтому наши заказчики пока делают выбор в пользу современных кровель, чаще всего металлочерепицы.

Но тенденция моды в строительстве в сторону таких позабытых видов кровли, как солома и камыш, дранка, лемех и тес отмечается не только нами, но такова общемировая тенденция. Сегодня существуют постройки с кровлей из камыша, «деревянной черепицы» и теса, но такие жилища по карману не просто состоятельным, а ОЧЕНЬ состоятельным домовладельцам.

Вот такой парадокс сложился в нашем «оцифрованном» 21 веке: если в конце 19-го – начале 20-го века о состоятельности граждан судили по наличию железной крыши на доме, то сегодня металлическая кровля – стандарт в малоэтажном строительстве. Постройки же под тростниковой или гонтовой крышей вы сегодня не встретите на загородных участках рядовых жителей мегаполиса. Какой-нибудь крестьянин из Костромской, Ярославской или Тульской губернии, попав в наше время, сильно бы подивился этой картине.

Эта статья написана для всех тех, кто интересуется историей деревянного домостроения на Руси. Некоторые из работников нашей компании «Чухломская усадьба» «грешат» этим, поэтому на страницах нашего сайта вы можете найти подходящую тематическую литературу. В разделе «Библиотека» скачать интересующие материалы или почитать онлайн книги знатока истории русского деревянного зодчества М.В. Красовского «Курс истории русской архитектуры» и более современного известного эксперта по малоэтажному строительству второй половины 20-го века А.М. Шепелева «Как построить сельский дом» — бестселлера 60-70 – х годов.

Материалы о деревянном зодчестве прошлого не устарели и в наше время. Они не только помогают генерировать новые идеи в оформлении и строительстве будущих зданий, но в них можно найти секреты, редкие знания, сведения, которые на сегодняшний момент могут быть как бы открытыми заново, послужить уже, как «новая технология» в деревянном домостроении. Таким образом, старые книги нам передают «привет» из прошлого, щедро делясь умениями и знаниями предыдущих поколений дедов и прадедов с современниками.

к р о в л я

Крыша

• верхний водонепроницаемый слой крыши здания

• горные породы, расположенные над пластом полезного ископаемого

• крыша, настил на стропилах

• для устройства чего применяют дрань?

• верхний слой крыши

• горные породы под пластом

• водонепроницаемое покрытие крыши

• шиферное, черепичное покрытие крыши

• верхний, защитный слой крыши

• основа в названии работ на крыше

• шиферное, железное, черепичное покрытие

• черепичное покрытие крыши

• крыша, настил на обрешетке

• камышовая шапка хаты

• шиферное или черепичное покрытие

• Вид крыши, настил на обрешётке

• для устройства чего применяют дрань

• ж. обвершка строенья или крыша; встарь также крышка сосуда; арх. верхняя корка на хлебе, пироге и пр. Кровля или крыша состоит из лежней, балок, матиц, в концы которых ставятся сотропила, треугольник, с поперечною связкой и иногда еще с другими скрепленьями; по стропилам кладутся решетины, по которым кроют железом, черепицей, тесом, дранью, гоптом, соломой и пр. Вверху гребень илн конь кровли; внизу стреха, а между ними скат. Под которой кровлей голуби водятся, та не горит. Чужую кровлю кроет, а своя течет, говор. о пересудах. Всяк дом по свою кровлю стоит, стоит главой, хозяином. Кровелька умалит. навес, козырь. Кролвельный, к кровле относящ. тес, железо. Лес кровельник, для крыш. Кровельщик м. мастеровой, который кроет дом; обычно говор. о кроющих железом. -ков, ему прнадлежщ. -щачий, к ремеслу этому относящ. Кров м. крыша, кровля; строенье, жилье, дом, изба: приют, скрынище, защита от непогоды; *покров, заступничество, спасенье. Отчий кров, родительский дом, родина. Ни сбывища, ни скрываща, ни крова, ни пристанища

Изба на Руси. Возведение крыши

О деревянных избах говорить можно бесконечно долго, потому как много в них всего интересного (в других статьях мы поговорим с Вами, например, о печи). Но сегодня речь пойдет о крыше, венчающей все строение и являющейся логическим завершением сруба. Не зря о своем доме даже сегодня мы говорим: «Есть крыша над головой».

Крыша, или кровля – это завершение дома, его верх, вершина, вот и корень у всех трех общий слов — «верх». В зависимости от богатства и предназначения постройки, верх (крыша) мог быть самым разнообразным: начиная от острой крыши — шпиля (капищные крыши) и заканчивая почти плоскими — для амбаров, овинов.

Крыши средней формы использовали при постройке изб. Самые простые из них — «клетские», которые представляли собой обычную двускатную крышу, устанавливаемую сверху на клеть (сруб).

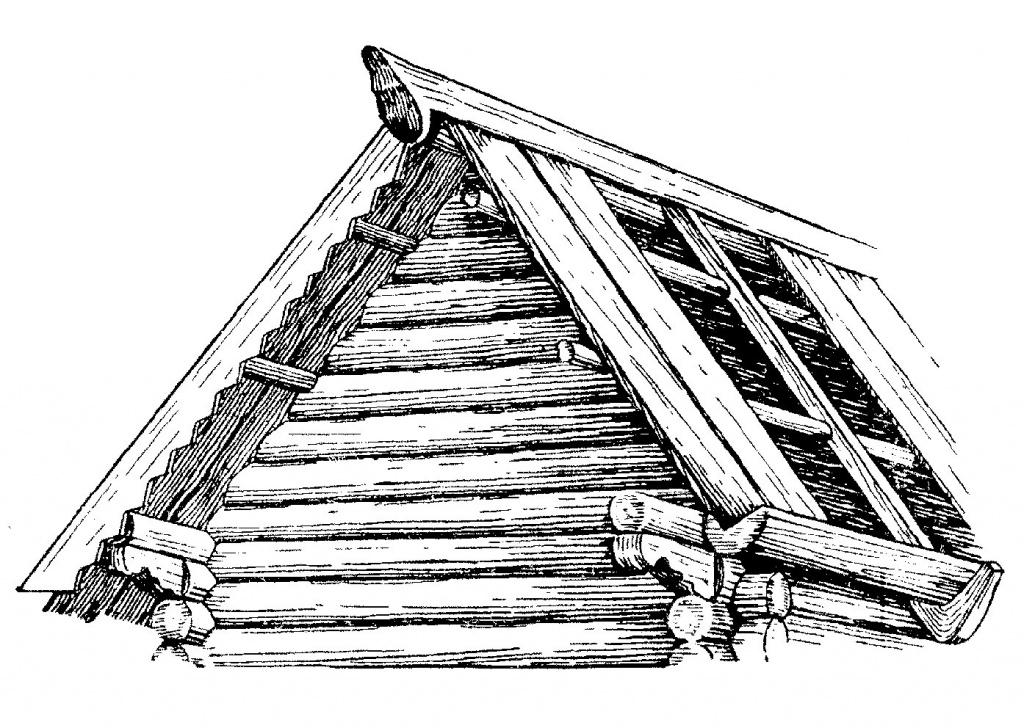

Как и весь сруб, двускатную крышу, старались возводить также без гвоздей. Ставили ее на две торцовые стены, предварительно устроенные так, что верхние бревна клали друг на друга уменьшающиеся, в виде ступенек. Такие бревна называли «самцами», отсюда и название всей крыши целиком — «самцовая». На каждый из самцов укладывали длинные продольные жерди — «дольники», или «слеги» (одинаковый корень со словами «слечь, лечь»).

В слеги, в свою очередь, врезали поперек тонкие стволы деревьев, срубленные так, чтобы они были с ответвлением, которое направляли вверх для поддержания других бревен. Из-за их сходства с куриной лапой эти стволы прозвали «курицами». Курицы держали выдолбленное бревно — «поток», в который стекала дождевая и талая вода. На курицы и слеги сверху клали широкие доски кровли, и они упирались в паз потока.

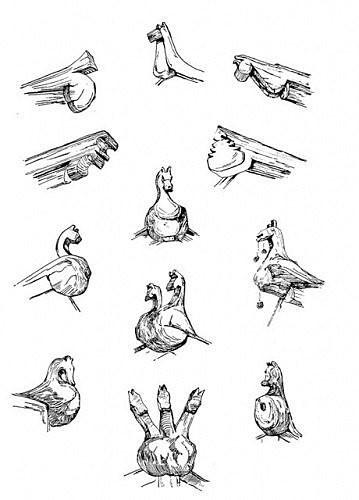

Чтобы лучше защитить дом от осадков, необходимо было как можно тщательнее перекрыть самый верхний стык досок — «конек» (или «князек»). Для этого под него подкладывали толстую «коньковую слегу». Поверх конька ставили «охлупень», часто еще называвшийся «черепом» или «шеломом». Охлупень представлял собой выдолбленное снизу бревно и, как шапка, прикрывал, охватывал конек «шеломом» или «черепом». Завершению охлупня часто придавали форму коня, утки или оленя.

Крыли крыши на Руси чем только можно: то дерном, перевернутым корнями кверху с подстеленной под него берестой, то соломой, связанной в пучки и прижатой сверху жердями, то щепой от осиновых поленьев (дранкой), уложенных словно рыбья чешуя, то тесом из досок. Конечно, покрытие тесом считалось самым дорогостоящим, ведь для его изготовления необходимо было найти ровное бревно, надколоть его вдоль в нескольких местах, забивать клинья в эти надколы и раскалывать его таким образом на тонкие досочки. Неровности подтесывали топором – отсюда и название «тес».

Обычно крышу покрывали двумя слоями: нижний слой — «подтесок», верхний — «красный тес» (от слова «красивый», то есть парадный, лучший). Подтесок, или подскальник, клали для лучшей герметичности («скала» — скалываемая с берез береста). Если крышу делали с изломом, то нижняя, более пологая часть называлась «полицей» (от слова «пола» — половина).

Фронтон избы важно именовался «челом». Его часто украшали, нанося на него обереговую резьбу. Подкровельные слеги на концах также старались закрыть от дождя – для этого служили «причелины», верхний стык которых прикрывали «полотенцем» — тоже часто украшенным узором.

«Коньки-охлупни», как и чело с полотенцем, также ставился не столько для красоты, сколько для защиты. Поскольку конь всегда считался священным животным и был связан с Божественным Миром, считалось, что он защищает жилище от сил зла. Наши Предки часто к задней части конька для пущей убедительности прикрепляли еще и хвост из мочала, что делало избу целиком похожей на коня, где дом – это его тело, а четыре угла – его ноги. Бывало, что и настоящий лошадиный череп мог стоять на месте конька (отсюда и одно из древних названий охлупня – «черепное бревно»).

Еще в конструкции крыши было много других не менее важных частей, названия которым «бык», «огниво», «гнет». Все они выполняли свою основную роль – делали крышу конструктивно более прочной, оттого и названия такие.

Помимо своих обычных функций защитной и удержания тепла, кровля выполняла функцию приемника сборника и транслятора энергии, при правильном расположении хором, в зависимости от количества скатов. Например, восьмискатная кровля каждой своей гранью принимала энергию двух Чертогов. Сливы с кровли служили не просто водостоком. Воду, стекавшую с крыши, собирали и использовали, так как считалось, что она напитывалась информацией и заряжалась.

Одной из функций угловой крыши был сброс лишней и негативной энергии, чего нет в современных домах с прямой крышей. Поэтому в них так тяжело находиться. Мало того, что все перемешано и все проживающие в доме влияют и взаимодействуют друг с другом, так еще и выхода для энергии нет.

Как бы то ни было, наши Предки знали толк в постройке изб, чтобы они служили веками, даря защиту, «чувство дома» и ощущение Родины каждому члену Рода.