Программа постинтернатного сопровождения выпускников детского дома

Начало взрослой самостоятельной жизни — непростое время для любого молодого человека. Неопытность порождает ошибки, которые могут сказываться на всей последующей жизни. В это время очень важно иметь близкого человека, к которому можно обратиться в трудном случае, который поддержит и подскажет правильный выход. Детям — сиротам и выпускникам детских домов приходиться выходить во взрослую жизнь раньше, чем ребенку из семьи. Наибольшее количество детей выпускается из детских домов в возрасте 15-16 лет. Их жизненный опыт очень мал, часто полностью отсутствуют навыки, необходимые для самостоятельной жизни: дети не умеют обустроить свой быт, распоряжаться деньгами, самостоятельно организовать досуг.

Покидая детский дом, эти молодые люди, по сути, совсем ещё дети, оказываются неготовыми к жизни и у них начинаются проблемы:

- ведут иждивенческий образ жизни;

- страдают от алкогольной зависимости;

- совершают правонарушения, оказываются вовлеченными в преступную деятельность.

Это происходит из-за того, что большинство выпускников учреждений для детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказываются недостаточно адаптированными к самостоятельной жизни. Поэтому необходимо, хотя бы, первое время (2-3 года) после выхода из детского дома оказывать воспитанникам поддержку в виде постинтернатного сопровождения, которое поможет им успешно адаптироваться в новой социальной среде, выстроить конструктивную стратегию самостоятельной жизни, создать новые и крепкие социальные контакты, как с близким окружением, так и с государственными структурами.

Программа рассчитана на 3 года, на весь адаптационный период выпускников детского дома.

Программа постинтернатной адаптации выпускников детского дома строится на основе пяти разделов:

- Социально-педагогическая диагностика (определение социального статуса выпускника)

- Социально-педагогическое консультирование

- Социально-профилактическая работа

- Социальное воспитание

- Защита прав и интересов выпускников

Программа предусматривает использование фронтальной, групповой и индивидуальной форм работы с воспитанниками.

Целью программы является организация индивидуального сопровождения и поддержки выпускников детского дома для успешной социализации и интеграции в общество.

Задачи программы:

Методологические основы программы

— личностно-деятельностный подход к организации образовательного процесса, обеспечивающий развитие возможностей личности в деятельности (Л.С. Выготский, А.Н.Леонтьев, М.М.Поташник, С.Л.Рубинштейн, В.В.Сериков и др.);

— концептуальные идеи средового подхода к построению образовательного процесса в образовательном учреждении, объясняющие социализацию личности через ту среду, которая ее окружает (В.А. Караковский, Л.И.Новикова, Н.Л.Селиванова, Ю.С.Мануйлов, М.В.Шакурова и др.).

Теоретическую основу программы составили:

— гуманистические идеи воспитания и образования, обусловливающие понимание человека как уникальной, отрытой системы, способной к изменению и развитию в процессе взаимодействия (Ш.А.Амонашвили, А.С.Макаренко, И.П.Волков, И.П.Ильин и др.);

— теоретические положения в области развития и воспитания детей-сирот в учреждениях интернатного типа (М.И.Лисина, В.С.Мухина, А. М.Прихожан, Н.Н.Толстых, Т.И.Шульга и др.);

— теоретические положения возрастной психологии о новообразованиях подросткового и юношеского возрастов (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, И.С.Кон и др.), в том числе у детей-сирот (Е.В.Некрасова, И.П.Крохин, Т.И.Юферева и др.);

— положения об активном влиянии социальной среды на развитие личности (А.В.Мудрик, А.Я.Олиференко, С.А. Расчетина, М.В.Фирсов и др.);

— концептуальные положения, раскрывающие сущность и специфику социально-педагогической деятельности (Л.А.Беляева, Ю.В.Василькова, М.А.Галагузова, Ф.А.Мустаева, В.А.Никитин, А.Я.Олиференко, Л.К.Сидорова и др.);

— исследования социальной адаптации воспитанников и выпускников детских домов (Л.М.Загребельная, О.Ю.Итальянкина, К.Р.Мелконян, Г.В.Семья, И.И.Шевченко, Л.М.Шипицына и др.).

Принципы , на основе которых реализуется программа

Программа основывается на социально — педагогические технологии:

Методы работы, используемые в программе:

— теоретические методы: анализ научной литературы, анализ документации (учебно-воспитательных планов, личных дел воспитанников), моделирование процесса социально-педагогической деятельности, классификация педагогических фактов и их обобщение;

— методы сбора и обработки информации (наблюдение, беседа, анкетирование, психологическое тестирование, анализ продуктов деятельности, методы графической обработки данных);

— практические методы: социально- психологическое консультирование, сопровождение, методы социально-психологической помощи (тренинг деловая игра, доверительный диалог, ролевое проигрывание);

— метод социологического исследования по адаптации выпускников;

— методы воспитания: (методы формирования сознания, организации и стимулирования деятельности);

Техники работы, используемые в программе:

Программа состоит из 5 разделов.

РАЗДЕЛ 1. Социально-педагогическая диагностика (определение социального статуса выпускника)

Цель: определение плана первичной адаптации в новых условиях.

Содержание деятельности:

РАЗДЕЛ 2. Социально-педагогическое консультирование

Цель: оказание помощи выпускникам в проблемах, связанных с нарушением социализации.

Индивидуальное консультирование — оказание помощи в затруднительных ситуациях, работа по планированию и организации жизнедеятельности, по развитию необходимых знаний, умений, навыков, связанных с интеграцией в общество.

Содержание деятельности:

РАЗДЕЛ 3. Социально-профилактическая работа

Цель: предупреждение возможных нарушений в социальной адаптации выпускников и создание условий для полноценного личностного развития.

Содержание деятельности:

РАЗДЕЛ 4.Социальное воспитание

Цель: специальная профессиональная помощь выпускнику в его социализации.

Содержание деятельности:

РАЗДЕЛ 5. Защита прав и интересов выпускников

Цель: защита прав и интересов выпускников; представительство интересов выпускника в правозащитных и административных органах.

Содержание деятельности:

1. Достаточный социальный и личностный потенциал у выпускников для самостоятельной жизни и успешной интеграции в современном обществе;

2. Профессиональная самореализация выпускников детского дома;

3. Создание службы постинтернатного сопровождения выпускников детского дома;

4. Получение данных о проблемах и нарушениях адаптации выпускников, возможность их оперативного использования.

5. Накопление статистической базы данных, характеризующих постинтернатную жизнь выпускников.

Новые формы работы постинтернатного сопровождения выпускников детского дома

Цель:

— Содействие успешной социальной адаптации выпускников детского дома.

Достижение поставленной цели обеспечивается через решение следующих задач:

— Оказывать социальную и психологическую помощь выпускникам детского дома на начальном этапе их самостоятельной жизни;

— Защищать права и интересы выпускников;

— Оказывать помощь в получении образования, специальности, последующем трудоустройстве.

— Содействовать повышению уровня социально-правовой грамотности выпускников.

Работа построена на следующих принципах:

· индивидуального подхода к судьбе каждого ребенка;

· комплексного решения проблем выпускника;

· переориентации иждивенческой психологии на стремление справиться с жизненными проблемами собственными силами;

· адекватной реакции на ситуацию, в которой находится выпускник;

· гарантии непрерывного и всестороннего сопровождения выпускника;

· ориентации на социально-ценностные отношения (способность педагога обнаружить за событиями, действиями, словами, поступками, предметами человеческие отношения);

· деятельностного подхода (обязательная активность каждого участника программы, личная заинтересованность в ее реализации);

· расширения социального пространства (привлечение учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты города, области);

· ориентации на работу в современном правовом поле;

Критерии успеха выпускников:

· развитие чувства психологической защищенности и комфорта;· осознанное принятие и выполнение общественных норм поведения, общения;

· позитивные изменения в развитии личности (включение в социально- полезную деятельность, стремление развивать свои склонности и способности, самоконтроль поведения, самостоятельное планирование и занятие личностно – значимыми видами деятельности);

· самостоятельное принятие решения и ответственность за него;

· активность, целеустремленность, работоспособность;

· саморазвитие личности, повышение самооценки и уверенности в своих силах;

· умение адекватно реагировать в кризисных ситуациях;

· благоприятный социальный статус в учебном заведении и по месту работы;

· психологическая готовность к созданию семьи и рождению ребенка.

Просмотр содержимого документа

«Новые формы работы постинтернатного сопровождения выпускников детского дома »

Одним из самых критических моментов в жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является их переход из-под опеки государства к самостоятельной жизни. Воспитываясь в семье, ребенок гармонично адаптируется в обществе, учится соизмерять свои потребности с возможностями, обслуживать себя, заботиться о близких. Низкий уровень социальной компетентности, свойственный воспитанникам-сиротам, впоследствии нарушает процесс включения их в жизнь общества, снижает возможность усвоения принятой системы ценностей, норм, знаний и представлений. Воспитанники детского дома после выпуска нередко попадают в весьма трудную жизненную обстановку, которая ставит перед ними множество вопросов – бытовых, экономических, образовательно-профессиональных и социальных. Состояние воспитанников детских домов, стоящих на пороге выхода из учреждения, чаще всего характеризуется как растерянность перед самостоятельной жизнью. Несмотря на наличие формального множества открывающихся перед ними перспектив, они испытывают значительные трудности в выборе дальнейших жизненных путей. Выпускники детского дома находятся чаще всего в состоянии психологического стресса. Объясняется это тем, что в учреждении позиция детей-сирот носила в значительной мере «объектный» характер, о них заботились, их обеспечивали всем необходимым. При выходе из учреждения характер позиции этих же детей нормативно становится «субъектным». Они сами должны обеспечить себе условия для нормальной жизнедеятельности. Иначе говоря, выпускникам детского дома фактически предстоит самостоятельно и впервые выстроить и организовать свое жизненное пространство. В итоге перед выпускниками стоят две насущные задачи: как перейти на самостоятельное жизнеобеспечение и как выстроить границы своего нового жизненного пространства.

Наиболее характерными затруднениями выпускников в период постинтернатной адаптации являются: проблемы интеллектуального, эмоционального и личностного развития; затруднения профессионального самоопределения, дальнейшего профессионального образования и трудоустройства; затруднения в самостоятельной организации быта и досуга, непрактичность; затруднения в ориентации в системе служб социальной поддержки; правовая некомпетентность; возврат в кризисные условия после выпуска.

Готовность воспитанников к самостоятельной жизни – основная цель деятельности детского дома. Судьбы выпускников детского дома во многом зависят от той помощи и поддержки, которую они могут получить после ухода из учреждения. Нельзя рассчитывать на то, что к моменту выпуска из детского дома воспитанники будут в полной мере подготовлены к самостоятельному решению взрослых проблем. Такого уровня готовности к взрослой жизни не удается достичь и в условиях семейного воспитания, но эта неподготовленность обычно компенсируется помощью родителей, которые берут на себя решение возникающих у детей проблем. Выпускники детского дома не могут рассчитывать на помощь родителей, а между тем им приходится решать весьма широкий круг достаточно сложных проблем. Как уже говорилось, это проблемы защиты прав, в частности жилищных и трудовых; это психологические проблемы, решение которых предполагает умение разбираться в людях; способность не впадать в панику в трудных жизненных ситуациях; множество частных, но весьма существенных проблем функционального характера: оказание себе первой помощи, приготовление обеда, ремонт жилья, разрешение конфликтов с соседями, рациональное использование средств на покупки и др. Поэтому возникла необходимость создания эффективной системы сопровождения выпускников на этапе их социальной адаптации.

Безусловно, полностью уберечь выпускников от проблем не удается, но по возможности максимально помочь им в социальной и трудовой адаптации, получении профессии и трудоустройстве, решении жилищных проблем, построении семейных отношений призвана данная программа. Все вышеизложенное определяет актуальность методического пособия по социальной адаптации выпускников, которое является результатом обобщения опыта отечественных авторов по вопросам социализации детей-сирот, с использованием опыта работы педагогов детского дома.

— Содействие успешной социальной адаптации выпускников детского дома.

Достижение поставленной цели обеспечивается через решение следующих задач:

— Оказывать социальную и психологическую помощь выпускникам детского дома на начальном этапе их самостоятельной жизни;

— Защищать права и интересы выпускников;

— Оказывать помощь в получении образования, специальности, последующем трудоустройстве.

— Содействовать повышению уровня социально-правовой грамотности выпускников.

Работа построена на следующих принципах:

· индивидуального подхода к судьбе каждого ребенка;

· комплексного решения проблем выпускника;

· переориентации иждивенческой психологии на стремление справиться с жизненными проблемами собственными силами;

· адекватной реакции на ситуацию, в которой находится выпускник;

· гарантии непрерывного и всестороннего сопровождения выпускника;

· ориентации на социально-ценностные отношения (способность педагога обнаружить за событиями, действиями, словами, поступками, предметами человеческие отношения);

· деятельностного подхода (обязательная активность каждого участника программы, личная заинтересованность в ее реализации);

· расширения социального пространства (привлечение учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты города, области);

· ориентации на работу в современном правовом поле;

Проблема социализации выпускников. По данным российских исследований трудности, которые испытывает выпускник интернатного учреждения, можно разделить на два блока:

1. Комплекс социальных затруднений: жилищно-бытовая неустроенность, неразвитость социальной сети, в которую включены выпускники, отсутствие мотивации к социальной реализации, не оформившиеся социальные навыки, отсутствие позитивных социальных связей и т. д.

2. Комплекс психологических затруднений: отсутствие доверия к миру людей, искаженное формирование образа себя и значимых взаимоотношений, значительные трудности в управлении и планировании своей жизни, депривация, перенос негативного опыта взаимоотношений в семье на собственных детей, низкая готовность самостоятельно решать жизненные задачи и т. п.

У большинства обследованных девочек отмечается отсутствие представления о будущей семье, о супружеской жизни, семейных обязанностях, функциях женщины в семье.

Неблагоприятными факторами постинтернатной социальной адаптации являются: низкий интеллект, снижение активности, инициативы, эмоциональная нивелировка, чрезмерная открытость и доверчивость, а также (особенно) психопатические черты — возбудимость, неустойчивость, ранние сексуальные и патологические влечения (лживость, бродяжничество, воровство и т.д.), нервно-психические расстройства (интеллектуальная недостаточность и эмоционально-волевая незрелость).

Отягощенная наследственность, неблагоприятные биологические и социальные факторы являются причинами различных отклонений в развитии детей-сирот, воспитывающихся в интернатных учреждениях, что представляет значительные трудности их социальной адаптации, в том числе школьной.

Проблемы психологического характера чаще определяются недостатком родительской ласки и любви, ранней депривацией неформального общения со взрослыми. Этот фактор, как известно, накладывает отпечаток на весь дальнейший период формирования личности. Проблемы педагогического характера наиболее часто связаны с социально-педагогической запущенностью детей-сирот, поступающих в детский дом с девиантным поведением до того, как они оказались в нем, и в первые месяцы после поступления оно наблюдается у 70% детей и подростков. Вместе с психопатологическими проявлениями почти у половины поступающих воспитанников выявляется общее психическое недоразвитие, что затрудняет реабилитационный процесс.

Низкое осознание собственной жизнедеятельности порождает потребительское отношение к жизни, психологический инфантилизм. Недостаточная самостоятельность, зависимость от группы, доверчивость, хрупкая эмоциональность, подчиняемость толкают их порой в группы социального риска.

Выпускники детского дома испытывают большие трудности, оказавшись один на один с самостоятельной жизнью. Большинство выпускников не могут успешно адаптироваться к жизни. После выхода из детского дома выпускник не в состоянии решить многие проблемы, с которыми ему приходится сталкиваться ежедневно без поддержки взрослых (родителей, родственников).

Во всех случаях, даже при относительно благоприятном прогнозе выпускники интерната нуждаются в долговременном социально-педагогическом сопровождении. Особенно тщательно тактика социально-педагогической постинтернатной поддержки должна быть обозначена в тех случаях, когда отмечаются черты повышенного риска по социальной дезадаптации.

Деятельность службы постинтернатного сопровождения

Оказание помощи выпускникам детского дома в социальной адаптации, получении профессии и трудоустройстве, подготовке к семейной жизни осуществляется специалистами и педагогами-кураторами службы постинтернатного сопровождения.

Включает в себя три направления:

создание банка данных о выпускниках, обратившихся за помощью, осуществление обмена необходимой информацией с организациями и учреждениями;

анализ профессионально-личностного становления;

ведение карт сопровождения; обследование ЖБУ;

отслеживание результатов сопровождения.

защита личных, жилищных имущественных прав и интересов выпускников;

предоставление консультаций по вопросам профессиональной ориентации, получения профессионального образования и трудоустройства;

организация работы по повышению психологической устойчивости;

оказание помощи выпускникам в решении социально-бытовых вопросов;

организация реабилитационных мероприятий для выпускников, находящихся в трудной жизненной ситуации.

организация деятельности (педагогов, администрации детского дома и социальных партнёров), направленной на поддержку выпускника;

организация теоретических семинаров по обучению педагогов социально-правовой и психолого-педагогической помощи выпускникам;

выпуск методических материалов, брошюр по организации индивидуального сопровождения и поддержки выпускника в процессе его социализации.

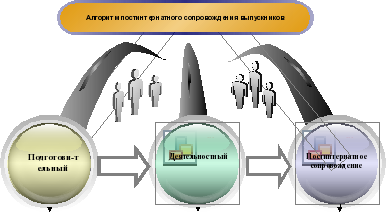

Алгоритм постинтернатного сопровождения выпускников

Выход из учреждения означает для ребёнка, оставшегося без попечения родителей, начало самостоятельной жизни, в которой на первый план выходят проблемы социальной адаптации.

Социальная адаптация означает включение личности в социальную среду через обретение социального статуса, места в социальной структуре общества (О.И. Зотова, И.К. Кряжева).

Содержание социальной адаптации затрагивает следующие категории: социальный статус, профессиональное самоопределение, сформированность социально значимых способностей, качеств; положение в обществе, в системе межличностных отношений ближайшего социального окружения; характерологические особенности и качества личности; возможность проявления индивидуальности.

Основной технологией применяемой при сопровождении выпускников является кураторство (общественное попечительство/наставничество).

Алгорит сопровождения выпускников состоит из следующих этапов: подготовительный, деятельностный, постинтернатное сопровождение.

Необходимо использовать дифференцированный подход в работе с выпускниками.

Этап 1 – подготовительный.

Задачей подготовительного этапа является сбор и систематизация информации о проблемах выпускников в постинтернатной жизни, определение методов решения данных проблем.

Шаг 1. Сбор информации о выпускнике: учёба, работа, место жительства (фактическое и закреплённое).

Для сбора информации используется:

— личное дело выпускника детского дома;

— беседы с воспитателями;

— информация от родственников;

— информация, полученная в ходе обследования ЖБУ;

— индивидуальные беседы с выпускниками.

Шаг. 2. Составление базы данных.

На основе полученной информации составляется база данных о выпускниках детского дома, где отражается:

2. Дата рождения

3. Место проживания

4. Место обучения

5. Место учёбы/работы

6. Выявленные проблемы.

По мере поступления дополнительной информации о выпускниках в базу данных вносятся изменения.

Шаг 3. Проведение обследования жилищно-бытовых условий. Для получения объективной информации о жизнедеятельности выпускника, социальным педагогом проводится обследование жилищно-бытовых условий, результаты которого фиксируются в специально установленной форме.

Шаг 4. Заполнение социально-педагогической анкеты. Социально-педагогическая анкета позволяет получить информацию об основных трудностях и проблемах выпускника. В процессе заполнения анкеты необходимо выяснить, прежде всего интересы, потребности и возможности выпускника. Позиция педагога выражается в поддержке, пробуждении ресурсов, актуализации средств и способов достижения поставленной цели.

Шаг 5. Обращение в службу выпускника. При установлении социального патроната над выпускником требуется его согласие. С выпускником заключается договор о постинтернатном сопровождении, в котором предусматриваются меры оказания социальной помощи лицу, меры по защите его прав, права и обязанности сторон, порядок и условия расторжения договора, срок договора, порядок осуществления контроля. В течение 10 дней со дня обращения лица из числа детей-сирот издаётся приказ об установлении постинтернатного сопровождения из числа детей-сирот. Постинтернатное сопровождение осуществляют педагоги и воспитатели детского дома.

Шаг 6. Заполнение индивидуальных планов постинтернатного сопровождения. После определения круга проблем выпускника, заполняется индивидуальный план постинтернатного сопровождения, в котором предусматривается участие органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций и других институтов гражданского сообщества. Для оказания помощи и поддержки выпускникам к сотрудничеству привлекаются различные внешние структуры, выстраивается пространство межведомственного взаимодействия с заинтересованными социальными партнёрами. Заключены договора о сотрудничестве для обеспечения успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе в период их постинтернатной адаптации.

Этап 2 — Деятельностный этап.

Задачей деятельностного этапа является защита прав и интересов выпускников, реализация индивидуального плана постинтернатного сопровождения с участием органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций и других институтов гражданского сообщества. Оказывается помощь выпускникам при решении наиболее актуальных вопросов, связанных с жильём, получением образования, трудоустройством, оказание ему юридической и медицинской помощи.

Межведомственное взаимодействие с органами государственной и муниципальной власти. Для привлечения внешних структур администрацией детского дома организуются встречи с руководителями, направляются письма, ходатайства, осуществляются посещения, телефонные переговоры, организуются круглые столы с обозначением основных проблем и методов их решения в стенах учреждения.

Защита социальных прав. Основной задачей службы постинтернатного сопровождения является информирование выпускников об их правах, и контроль за соблюдением данных прав.

В числе социальных гарантий, контролируемых службой, находятся:

1. Получение жилья.

2. Бесплатное обучение и государственное обеспечение во время обучения.

3. Пенсии, пособия.

Специалисты службы собирают информацию о жилье. Посещают квартиры, закреплённые за выпускниками, составляя акты обследования жилищно-бытовых условий. В случае отсутствия жилья, выпускник помещается для временного проживания в социальную гостиницу.

Оказывается помощь в переоформлении пенсий.

Осуществляется сбор информации о месте обучения, получении ими государственных пособий. В случае выявлении нарушений, специалисты службы оказывают содействие в разрешении конфликтной ситуации.

Юридическая помощь. Одной из основных задач службы является оказание помощи в защите прав и законных интересов выпускника. С этой целью заключён договор о сотрудничестве между детским домов и адвокатом Адвокатской палаты ЯНАО, целью которого является оказание юридической консультативной помощи выпускникам по вопросам: семейного, гражданского, жилищного, трудового, административного права. Выпускникам оказывается помощь в составлении ходатайств, жалоб, исковых заявлений. Работа службы подразумевает помощь в получении, замене, восстановлении утраченных документов, помощь в получении жилья, отстаивании своих прав на закреплённое жильё.

Мероприятия по юридической защите повышают юридическую грамотность и компетентность выпускников, позволяют самостоятельно ориентироваться в жизненных ситуациях и, без проведения данной работы невозможна успешная адаптация выпускника в современном обществе.

Решение проблем трудоустройства является частью адаптационного процесса. Очень важно, чтобы бывший воспитанник детского дома, условия проживания которого отличаются от сверстников, правильно сориентировался, выбрал профессию по своим интересам, возможностям, затем успешно устроился на работу.

Большая часть выпускников обучаются в системе начального профессионального образования. Специалисты службы взаимодействуют с мастерами начального профессионального образования.

Для неработающих выпускников службой создаются условия для активизации участия выпускника в своём трудоустройстве:

индивидуальные беседы по выбору профессии и формированию адекватного понимания выпускником своих профессиональных возможностей и соответствующей им оплаты труда.

сотрудничество службы с центром занятости населения. Это помощь в подготовке документов для трудоустройства или на получение пособия по безработице.

Мероприятия службы по трудовой адаптации позволяют выпускникам решить вопросы трудоустройства и быть полноправными, материально независимыми членами общества.

Психологом проводится комплексное изучение уровня социальных навыков, социальных сетей, уровня социальной адаптации. Также проводится диагностика профессиональной направленности и профпригодности.

Психолог проводит лекции с выпускниками, индивидуальные беседы, осуществляет консультирование. Проводится коррекция сферы профессионального самоопределения. Специалистами организуются упражнения и игры, направленные на развитие навыков эффективного общения и взаимодействия, повышение самооценки и уверенности в себе, развитие самостоятельности.

Создание среды позитивного общения

После выпуска из детского дома, выпускники испытывают дефицит положительного общения. Для решения этой задачи необходимо организовать условия для установления выпускником новых контактов путём привлечения его к разнообразным занятиям, повышения его общественного статуса, уровня образования и развития интеллекта, расширение круга общения. Проведение комплекса мероприятий по вовлечению выпускников в позитивную среду общения могут включать следующие методы и формы работы: индивидуальные занятия и коллективное общение, включающее встречи, совместный развивающий досуг, участие в общественно полезном труде, спортивно-массовых мероприятиях.

Работа с сетью социальных контактов

Важным моментом реабилитационной работы будет являться привлечение внешних сил с целью поддержать выпускника и перевести ситуацию на социально приемлемый уровень. Внешние силы — это и окружение выпускника по месту жительства, детский дом, социальные партнёры.

Вовлечение сети социальных контактов в реабилитационный процесс базируется на построении взаимосвязи различных социальных систем, окружающих выпускника, гармонизации их взаимодействия. «Сетевой» подход может рассматриваться как элемент, связывающий все три уровня (выпускник-ближайшее окружение-внешний мир) в единое целое, создающий единое пространство, целостную картину мира, в котором существует выпускник, что служит, прежде всего, основой для формирования устойчивого отношения к действительности. Реабилитационная работа с привлечением сети социальных контактов может быть реализована также на различных уровнях. Это:

• мобилизация контактной сети (естественные механизмы изменений);

• сетевые собрания (терапия);

• Сетевая перспектива, широкий учет социального контекста.

В качестве способа работы, оказывающей мощное непосредственное воздействие на личность подростка, мы рассматриваем сетевое собрание, в котором участвуют представители сети социальных контактов, в которую входит подросток. В сетевых встречах принимают участие члены семьи, родственники, соседи, представители детского дома, представители государственной и муниципальной власти, общественных объединений, гражданского сообщества. На такой встрече в ходе диалогического взаимодействия участии приходят к общему пониманию ситуации, формируется общее отношение к происходящему. Новый опыт переживания на встрече, способен привести к изменениям внутри сети социального окружения подростка и привести к изменению отношения выпускника к окружающему миру, рождению доверия и способности понимать каждого человека из «мира людей», в котором он живет. На встрече решаются актуальные проблемы выпускника в области личных, жилищных, имущественных прав.

Каждая встреча собирается вокруг определенной проблемы, которая подчеркивается при назывании темы разговора, и заканчивается принятием конкретных решений, способствующих выходу из трудной жизненной ситуации, когда все участники, в том числе и сам выпускник как главное действующее лицо, совместно приходят к составлению плана мероприятий по выходу из кризисной ситуации, и каждый участник принимает на себя определенную долю ответственности за реализацию этих решений. Все это фиксируется в протоколе встречи. Принятие конкретных решений, плана по выходу из сложившейся ситуации является неотъемлемой частью структуры сетевой встречи.

Прямым следствием и результатом встречи является выполнение определенных действий по выходу из трудной жизненной ситуации, которые выполняют не только и не столько специалисты учреждения или официальные лица, но, в первую очередь значимые люди в жизни выпускника. Объединение этих людей происходит вокруг решения проблемы.

Этапы проведения сетевого собрания