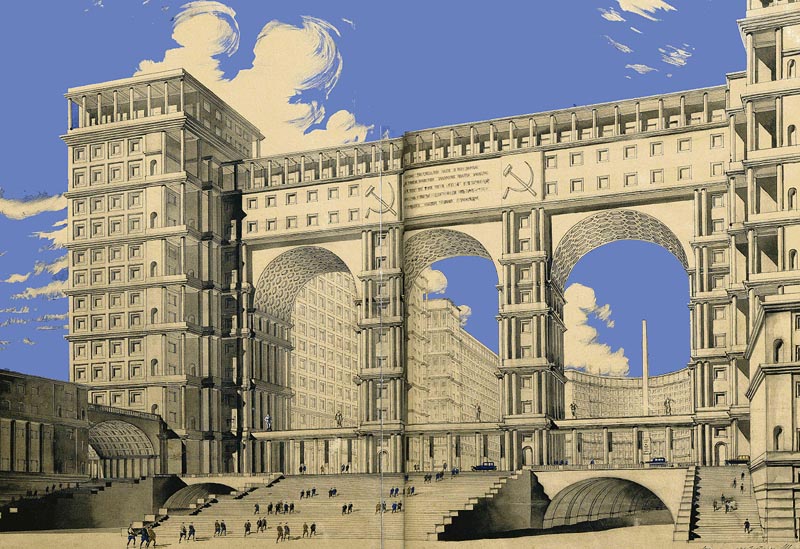

Архитектура СССР: Проект здания Центрального дома «Аэрофлота»

В 1934 году весь мир следил за драматической судьбой экипажа ледокола «Челюскин», дрейфовавшего на льдине после гибели судна в Чукотском море. Летом того же года Москва встречала отважных челюскинцев и спасших их летчиков, которые первыми были удостоены звания Героя Советского Союза. Новые традиции социалистической жизни требовали увековечения славного подвига советских людей в монументальных формах.

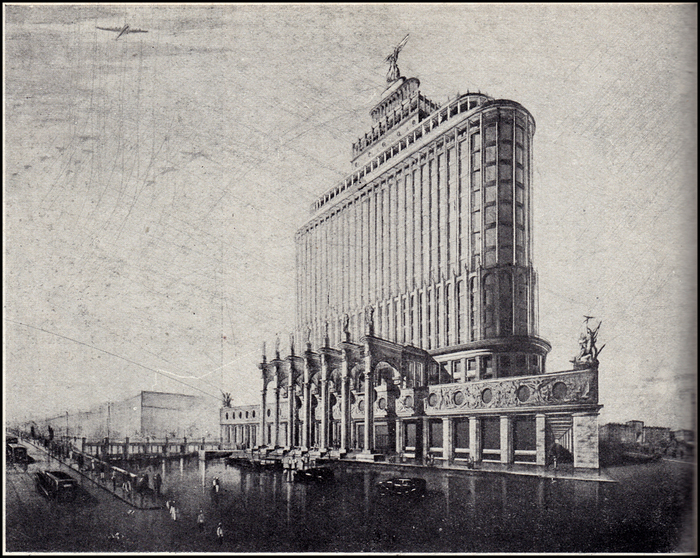

Здание Центрального Дома Аэрофлота задумывалось архитектором Д.Н. Чечулиным как монумент героической советской авиации. Сооружение было запроектировано в конце важнейшей московской магистрали — улицы Горького и в начале Ленинградского шоссе – предполагаемого проспекта Авиации. Главный фасад здания по проекту обращался на площадь Белорусско-Балтийского вокзала.

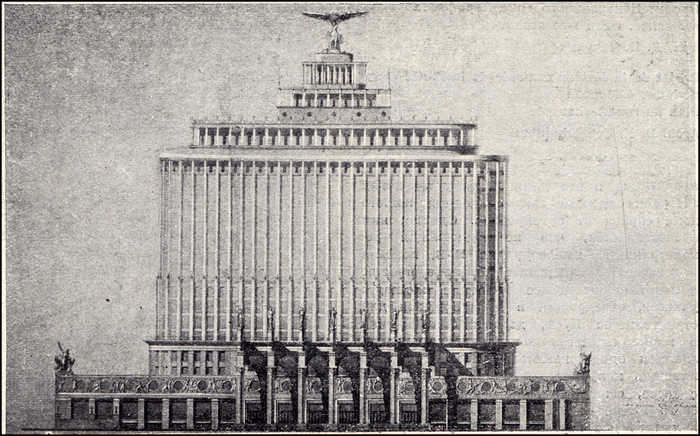

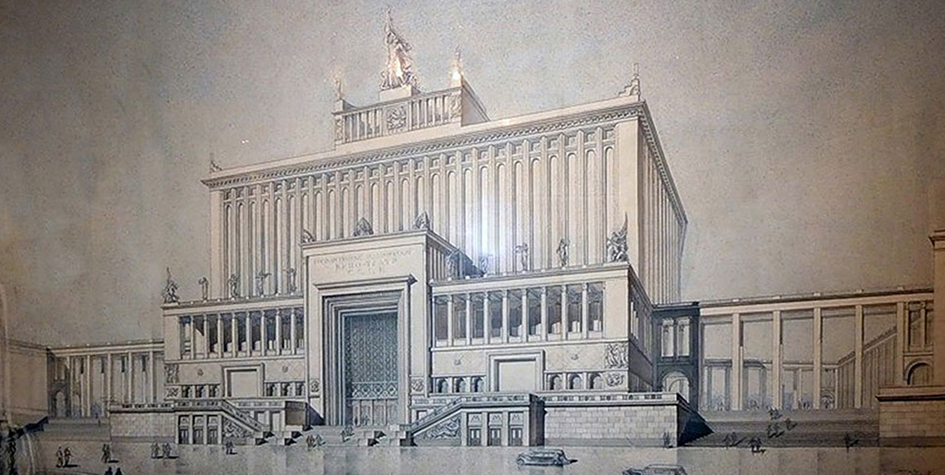

В связи с размещением здания в плане города , его назначением и незначительной площадью участка, оно было задумано как архитектурно-скульптурный монумент с ярко-выраженным вертикальным силуэтом. Авторы стремились найти по возможности простую и легкую форму, обогащая ее только в деталях. Скульптуры, оформляющие портик, спроектированный в виде легкой триумфальной арки, посвящались подвигам летчиков, героев челюскинской эпопеи — А. Ляпидевского, С. Леваневского, В. Молокова, Н. Каманина, И. Слепнева, И. Водопьянова, И. Доронина. Фриз стилобата предполагалось украсить барельефами на тему история развития авиации. Увенчать сооружение было решено динамической скульптурой из дюралюминия.

В здании предполагалось разместить все учреждения гражданского воздушного флота – Главное управление воздушного флота, Дирижаблестрой и др., а также помещения культурно-просветительного и бытового обслуживания работников Аэрофлота. В здании была запроектирована большая клубная часть со зрительным залом на 1000 человек, сценой и фойе, а также музей авиации, столовая, поликлиника, обширный вестибюль со справочным бюро, сберкассой, помещениями для почты, телеграфа и банка.

Наружная отделка запроектирована из светлых материалов, искусственных и естественных мраморов, все металлические детали и оконные переплеты — из алюминия. Кубатура здания — 190 000 куб. метров.

Проект в своем первоначальном виде и назначении осуществлен не был. Однако почти полвека спустя общие идеи проекта были воплощены Чечулиным в комплексе Дома Верховного Совета РСФСР на Краснопресненской набережной.

История промышленности России в фотографиях: Центральный дом Аэрофлота (проект 1934 года)

Д.Н.Чечулин «Центральный дом Аэрофлота»:

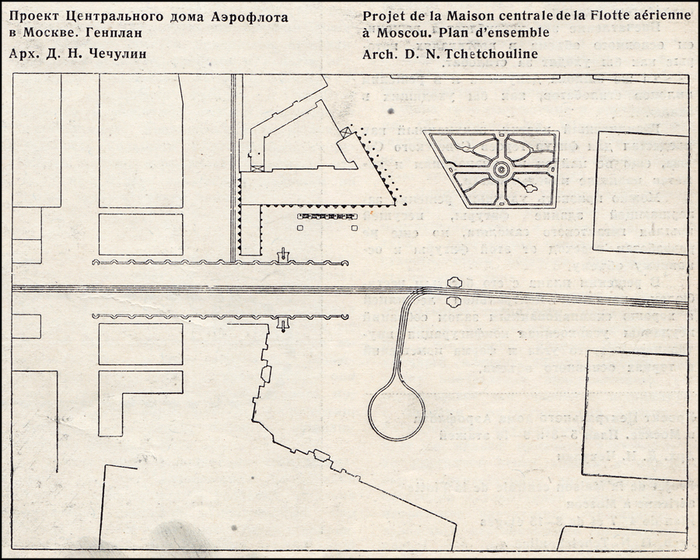

Проектирование Центрального дома Аэрофлота было осуществлено в исключительно короткий срок — в два с половиной месяца. Новая планировка площади Белорусско-Балтийского вокзала, на которой отведен участок под ЦДА, до сегодняшнего дня еще окончательно не решена ни по плану, ни по габаритам всего ансамбля. Поэтому проектировщикам пришлось ограничиться только эскизным проектом, который, по нашему мнению, все же достаточно четко выявляет основной архитектурный замысел.

Площадь, завершающая парадную магистраль ул. Горького, должна быть трактована по тематике как пункт связи столицы СССР с заграницей и получить соответствующее богатое архитектурное оформление. Белорусско-Балтийский вокзал не может служить доминантой площади, даже при его реконструкции. Поэтому мы должны были дать такое сооружение, которое бы себе подчиняло все окружающие площадь здания.

От площади берет начало Ленинградское шоссе — проспект Авиации, и это подсказывает парадное решение Центрального дома Авиации.

Здание ЦДА расположено на участке площади Белорусско-Балтийского вокзала, граничащем с железной дорогой, виадуком и Бутырским валом. Главный его фасад обращен к вокзалу. Он хорошо виден со стороны улицы Горького и с Ленинградского шоссе. Здание задумано как архитектурно-скульптурный монумент с ярко выраженным силуэтом. Скульптурные детали фасада легко читаются, сохраняя одновременно самостоятельное пластическое значение.

Портик, подчеркивающий главный вход, трактован как легкая триумфальная арка с завершением ее скульптурными деталями, отражающими и увековечивающими подвиг семи героев-летчиков, спасших челюскинцев. Скульптурный стилобат здания решен в виде киля корабля, нос и корма которого завершаются также крупной групповой скульптурой. Наконец, здание увенчивается динамической силуэтной скульптурой из дюралюминия.

Мы стремились придать зданию ЦДА стройность, необычную легкость и по возможности простую форму, обогащая ее только в деталях. Поэтому нижние этажи решены более монументально, а верхние — ажурно, с постепенным переходом стройных пилястр.

Наружная отделка запроектирована из светлых материалов, искусственных и естественных мраморов, все металлические детали и оконные переплеты — из алюминия.

В здании ЦДА должны быть размещены все учреждения Аэрофлота, а также их обслуживающие и культурные части.

Центральный парадный вестибюль расположен в первом этаже, в цокольном этаже находится второй (служебный) вестибюль с входом из главного вестибюля. В правом крыле — отделения банка, почта, сберкассы и т. д. В левом — конференц-зал на 800 человек.

Во втором этаже — клубные и культурно-просветительные помещения.

В третьем — залы заседаний, кабинеты начальствующего состава, секретариат.

В остальных этажах — учреждения Наркомата и музей с экспериментальными лабораториями.

Кубатура здания — 190 000 куб. метров.

В.Кусаков «О проекте Центрального дома Аэрофлота»:

На прошедшей ноябрьской выставке архитектуры, по ул. Горького, особое внимание зрителей привлекали помпезные перспективы Центрального дома Аэрофлота.

Повышенный интерес широких масс к этим перспективам несомненно объясняется прежде всего тем, что на них было изображено сооружение, по тематике связанное с нашей героической авиацией. Именно поэтому, нам представляется совершенно необходимым подойти к этому зданию с особо повышенными требованиями.

В истории классической архитектуры Греции, Рима или, тем более, архитектуры эпохи возрождения, мы не встречаем примеров решения сколько-нибудь значительных сооружений вне окружающего их ансамбля. Наша плановая реконструкция Москвы, казалось бы, создает все предпосылки для повседневного использования этого ценнейшего принципа всякой органической архитектуры.

И все же мы еще, к сожалению, часто являемся свидетелями явной недооценки основного требования.

Эскизный проект ЦДА это еще раз подтверждает.

По своему территориальному положению участок на площади Белорусско-Балтийского вокзала, казалось бы, выбран удачно для строительства Центрального дома Аэрофлота. Но здание такого объема, как ЦДА, не подходит для этого участка как по его расположению на площади, так и по его конфигурации. Нам кажется, что можно было бы легко установить до проектирования сооружения, если бы к тому времени имелся архитектурный проект реконструкции площади в целом.

Однако, к моменту возникновения вопроса о месте для постройки ЦДА, не имелось окончательного решения площади Б.-Б. вокзала, в результате чего своевременно не была выявлена полная непригодность этого места для сооружения здания, которое по своему объему должно стать доминантой площади.

В решении, принятом для площади в проекте арх. Чечулина, все эти моменты отчетливо выступают, несмотря на то, что, исполнив мастерски дневную и ночную перспективы здания, автор, в отношении графического выполнения площади, ограничился лишь скупой схемой генплана. Объемное ее изображение убедило бы даже неискушенного зрителя в неблагополучии общего замысла.

Но, как уже отмечено, даже плоскостной генплан позволяет утверждать, что площадь после ее реконструкции, предполагаемой проектом, станет еще хуже существующей. Вместо одной целой площади, получается две площади случайных габаритов, разрезанные острым углом здания. Случайное положение ведущего объема на площади не даст возможности подчинить ему все окружающее, создаст несколько значительных дополнительных осей и тем самый дезорганизует площадь.

На первый взгляд решение площади Б.-Б. вокзала затруднено наличием разрезающей ее магистрали и большим числом впадающих в нее улиц. К тому же новая застройка должна закрыть торцы жилого дома справа от путепровода. Однако, нам представляется, что не подлежащая реконструкции конфигурация Б.-Б. вокзала подсказывает следующее довольно простое и легко осуществимое решение площади: участок, отведенный в данное время для строительства ЦДА, должен быть решен в плане симметрично габариту вокзала, зданием одной высоты с ним. При этом площадь получает конфигурацию трапеции с осью, совпадающей с осью Ленинградского шоссе — ул. Горького, и могла бы получить две вертикали в кварталах, примыкающих к ул. Горького. Эти вертикали служили бы пространственными воротами для въезда в город.

Переходя непосредственно к анализу архитектуры ЦДА, следует отметить, что эскизный проект ЦДА — свидетельство творческого роста арх. Чечулина. Автор еще не совсем освободился от увлечения «роскошными» перспективами и помпезностью общего замысла, но во всяком случае стал более одержанным. Небезынтересно отметить, что для арх. Чечулина своеобразным бременем являются его незаурядные живописные способности, которые, по нашему мнению, и толкают его на излишнее перенасыщение его фасадов деталями.

Богато и интересно задуманный стилобат здания, обработанный барельефом, отображающим историю авиации, — органически с ним мало увязан. Это становится очевидным при ознакомлении с перспективой, на которой основной объем производит впечатление отдельно стоящего за стилобатом здания.

Впечатление это усугубляется решением основного объема в вертикалях, которые как бы уходят за стилобат.

Та же ошибка допущена и в решении пилонов стилобатов, как бы уходящих в землю.

Грандиозный портик, задуманный как пьедестал для фигур героев Советского Союза, еще не найден но пропорциям и кажется излишне измельченным.

Можно признать удачным решение завершающей здание фигуры, несущей крылья гигантского самолета, но еще не разработан переход от этой фигуры к основному объему.

В решении плана с его богатым вестибюлем, парадной центральной лестницей и хорошо скомпанованным залом собраний неудачны успокоенная конфигурация внутреннего острого угла и форма помещений в торцах основного объема.

Подписывайтесь на мой канал, я Вам ещё много чего интересного покажу: https://zen.yandex.ru/zavodfoto

P.S. Уважаемые друзья. Большая просьба. Если у ВАС есть старые фотографии наших заводов присылайте на akciirosta@yandex.ru. Давайте ВМЕСТЕ создавать наш ФОТОАРХИВ — Промышленности России!

Я всегда рад новым друзьям, добавляйтесь и читайте меня в:

Дом «Аэрофлота» и Пантеон: нереализованные проекты советского периода

Столица России могла бы выглядеть совсем иначе, если бы масштабную реконструкцию получилось осуществить.

Рассказываем, какие из запланированных зданий так и не построили.

Этот проект был одним из самых масштабных в стране и задумывался как символ новой власти. По плану здание замкнуло бы кольцо из восьми московских высоток (восьмую так и не построили). Международный конкурс проектов будущего Дворца Советов выиграл архитектор Борис Иофан. По его задумке сооружение общей высотой 415 м завершала стометровая статуя Владимира Ленина. Подготовка к строительству началась в 1931 году на месте храма Христа Спасителя. После разрушения храма фундамент будущего сооружения готовили почти восемь лет. Но начало Второй мировой войны остановило работы. Проект не был завершен, а на месте котлована в 1960 году построили самый большой в мире открытый бассейн «Москва». В конце 1990-х храм восстановили на историческом месте.

Здание в честь героев советской авиации задумали построить на площади Белорусского вокзала в начале 1930-х. Участок, где улица Горького (сейчас Тверская-Ямская) переходит в Ленинградское шоссе, хотели оформить как символический пункт связи СССР с заграницей, поэтому Дом «Аэрофлота» выполнял бы символическую функцию. Многоуровневое здание предназначалось для административных функций и культурного досуга сотрудников авиакомпании. Фигуру с крыльями в руках на крыше здания должен был выполнить советский архитектор Иван Шадр, автор «Девушки с веслом». Но проект подвергли критике, и он не был реализован. Архитектор Чечулин воплотил свои наработки при строительстве Белого дома в середине 1960-х.

Высотка в Зарядье

Изначально сталинских высоток должно было быть восемь. 32-этажный небоскреб, заложенный в день 800-летия Москвы вместе с остальными зданиями грандиозного проекта, планировали построить в Зарядье. Территорию Красной площади хотели увеличить и выстроить на ней масштабные архитектурные сооружения, включая «восьмую сестру». Здание предполагали использовать для административных целей: сначала помещения хотели предоставить для Наркомата тяжелой промышленности, впоследствии здесь должно было разместиться Министерство внутренних дел. Строительные работы начались в 1947 году, к весне 1953-го были завершены фундамент и стилобат, а через год конструкция возвышалась над землей на 15 этажей. Смерть Сталина остановила реализацию проекта. А фундамент высотки позже использовали для гостиницы «Россия», которая открылась в 1967 году.

Академия наук на Крымском Валу

В 1934 году Академию наук решили перевести из Ленинграда в Москву. Для этого планировалось построить новое здание, площадку для которого выбрали рядом с Крымским мостом. Работы хотели начать в 1941 году с возведения музейного корпуса. Но здание в типичном сталинском стиле с масштабным основанием и надстройкой, устремленной вверх, так и не выстроили. Из-за войны работы остановили, а позже — заморозили на неопределенный срок. Судьба проекта решилась только в 1960-е, когда на месте нереализованного здания решили обустроить парк и построить выставочный комплекс — Центральный дом художника и новый корпус Третьяковской галереи.

Здание Наркомата тяжелой промышленности

Проект здания Наркомтяжпрома был еще одной амбициозной задумкой советской власти, который мог кардинально изменить облик исторического центра Москвы. На конкурс предоставили работы лучшие архитекторы страны: Щусев, братья Веснины, Мельников, Минкус и другие. Под строительство ведомства власти планировали расширить территорию Красной площади, снести Верхние торговые ряды, а брусчатку поменять на квадраты красного грунта. По условиям первого этапа конкурса, проведенного в 1934 году, здание должно было иметь обширную административную часть и стилобат, который служил бы трибунами для публичных собраний. Концертный зал масштабного комплекса планировали построить у Театральной площади. В 1936 году по новому генплану Москвы Наркомтяжпрому отвели место в Зарядье. Со смертью главы ведомства проект остановили, а торговые ряды реконструировали и разместили в них ГУМ — Главный универсальный магазин.

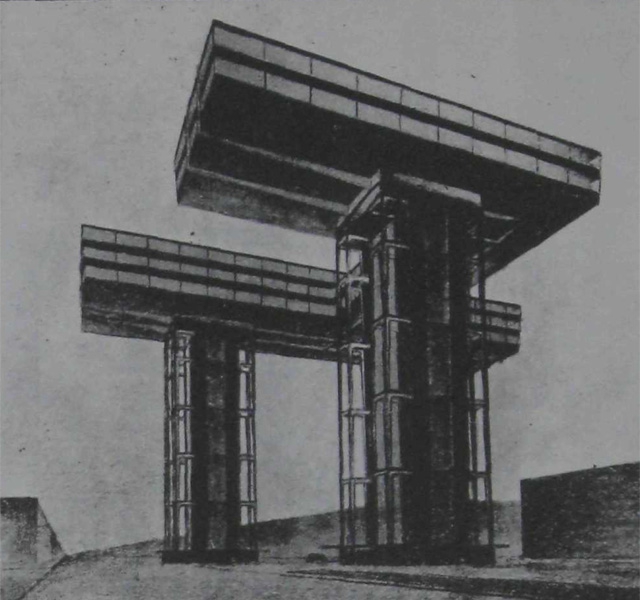

Автором идеи был выдающийся советский авангардист — Эль Лисицкий. Он предложил построить здания нового типа так, чтобы не сносить старые, но при этом уплотнить застройку. Планировалось возвести восемь горизонтальных небоскребов на пересечении Бульварного кольца с радиальными магистралями. Горизонтальные конструкции длиной 180 м Лисицкий предложил «положить» на три опоры, по одной из которых можно было бы спускаться прямо в метро. По цветам веток московской подземки дома планировали делать цветными: на площади Пречистенских Ворот — красный небоскреб, на Пушкинской — зеленый или фиолетовый, на Арбатской — голубой или синий. Проект оказался слишком футуристичным, к тому же в стране не было нужного количества стали и бетона, чтобы реализовать такую идею.

После смерти Сталина в 1953 году для захоронения тел великих вождей и других выдающихся личностей СССР решили построить Пантеон. На конкурс прислали работы десятки архитекторов, которые предлагали к воплощению здания в типичной стилистике сталинской эпохи с элементами древнегреческой и древнеримской архитектуры. Место под масштабный мемориальный комплекс подбирали долго. Сначала планировалось построить его на месте Верхних торговых рядов, потом рассматривали для строительства Софийскую набережную. Альтернативными вариантами были здание Исторического музея, Манежная площадь, Лужники и Ленинские горы. Последняя утвержденная для Пантеона площадка находилась в 3 км от нового здания МГУ, на территории Воронцовского витаминного института. Летом 1953 года обсуждение проекта прекратилось и его не стали реализовывать.

Большой академический кинотеатр

Советская власть считала кино «важнейшим из искусств». Для возведения крупнейшего кинотеатра в стране на 4 тыс. мест (позднее эта цифра сократилась до 3 тыс.) был объявлен архитектурный конкурс. Здание планировали построить на площади Свердлова (сейчас Театральной площади) напротив Большого театра. Конкурс выиграли три бригады архитекторов, но позже их работы признали неудачными по нескольким причинам: проекты страдали гигантоманией, с которой в 1930-х начали бороться, и не решали задачу реконструкции площади. Напоминанием о непостроенном здании сегодня служит вестибюль станции «Площадь Революции», в который по плану должны были встроить кинотеатр.