Дом-фара и гараж-подкова: изучаем здания архитектора Константина Мельникова

Архитектура в движении

Задумки архитектора были настолько новаторскими, что часто их приходилось упрощать, а часть творческих экспериментов так и осталась в проекте, намного опередив технические возможности своего времени. В стране попросту не было нужных средств, стройматериалов и квалифицированных рабочих.

«Во многих клубах он предлагал строить бассейн, который виден не сразу. Нижняя часть зрительного зала должна разъехаться, там появляется бассейн, а зрительный зал превращается в трибуны. Но, к сожалению, в каких-то районах Москвы просто не было столько воды, чтобы наполнять этот бассейн, не было водопровода», – рассказала Анна Кистанова, главный хранитель Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых.

Такой подход, когда внутреннее пространство здания или даже отдельные части сооружения активно меняются с помощью временных перегородок и других средств, специалисты называют кинетической архитектурой, или архитектурой в движении.

Несмотря на новаторские идеи, Мельников всегда принимал в расчет, как здание впишется в городскую среду.

«Мельников любил Москву и оценивал с точки зрения пешехода, как постройка будет в итоге смотреться. Он грамотно вписывал в выделенные под застройку участки свои сооружения, чтобы человек, который проходил мимо, мог его разглядеть и не ощущал себя замкнутым в этом пространстве», – объяснила Анна Кистанова.

Более того, по ее словам, Мельников всегда рассчитывал свои проекты с точки зрения пожарной безопасности, экономии строительных материалов. Благодаря многочисленным лестницам и дополнительным выходам они соответствуют и современным нормам пожарной безопасности.

«Фабрика счастливых людей»

Впрочем, судьба построенных зданий, как и самого архитектора, была непростой. Не все сооружения Мельникова сохранились в первозданном виде. Один из таких проектов – планировка Парка Горького от главного входа до Нескучного сада. В центре партера был задумал фонтан, в котором, как писал Мельников, архитектура должна формироваться струями самой воды. И хотя проект был реализован не полностью, планировка территории, выходящей на улицу Крымский Вал, до сих пор совпадает с задумкой архитектора.

В начале 1930-х годов Парк Горького стал одной их самых популярных в столице площадок для отдыха. Здесь организовывали выставки, установили парашютную вышку, которой в те времена не мог похвастаться ни один парк в мире. Английский писатель Герберт Уэллс назвал это место «фабрикой счастливых людей». Настолько автора фантастических романов поразили улыбающиеся лица москвичей, которых он встретил во время поездки в СССР в 1934-м. И сегодня Парк Горького остается одним из главных символов Москвы.

Оркестр танцующих гармоний

Самая ранняя из сохранившихся работ Константина Мельникова – здание конторы Новосухаревского рынка, построенное в 1924 году. Работы начались после того, как было решено закрыть стихийный Сухаревский рынок. Под торговые ряды выделили участок пустыря между Большим Сухаревским переулком, Трубной и Садовой-Сухаревской улицами. По предложению Мельникова его застроили деревянными павильонами-киосками с витринами на обе стороны. В центре сходившихся тремя ровными лучами торговых рядов разместили контору, которая была единственным кирпичным строением на территории рынка. Помимо служебных помещений, там располагался трактир.

Сначала Мельников задумал сделать контору круглой, но потом, чтобы подчеркнуть идею с лучами, поменял композицию на треугольную. До сих пор в плане города здание представляет собой треугольник с одним обрезанным углом. В вершине треугольника Мельников расположил лестницу, которая со второго этажа становилась открытой и вела на плоскую крышу-террасу. Свойственную конструктивизму геометричность строения подчеркивают также вертикальные выступы на стенах и вытянутые окна, а на главном фасаде есть круглое окно-иллюминатор.

Общая планировка рынка была тщательно продумана с учетом расположения основных входов на его территорию. Мельников сделал ряды палаток разной величины и не только расположил их параллельно, но и создал живописную пространственно-планировочную композицию, которую сам назвал оркестром из танцующих гармоний.

Новосухаревский рынок просуществовал до 1930 года, а затем его территорию занимали мастерские для ремонта автомобилей. До конца 1990-х годов здание конторы Новосухаревского рынка несколько раз перестраивали и ремонтировали. В итоге кровля дома из плоской превратилась в скатную, был изменен цвет стен, а часть деревянных оконных рам заменили на пластиковые. При этом лестницу, ведущую на веранду, замуровали. Оригинальные двери за прошедшие годы были полностью утрачены.

Сейчас согласован проект реставрации и приспособления здания для современного использования. Ему также вернут исторический облик.

Дома для нового человека

Один из самых известных проектов Константина Мельникова – Дом культуры имени И.В. Русакова, расположенный на пересечении улиц Стромынки и Бабаевской. Здание, напоминающее формой огромную шестеренку, построено в 1927–1929 годах для работников Союза коммунальщиков. Это было время расцвета идеи нового быта и воспитания нового человека – домашние обеды заменил ассортимент фабрик-кухонь, а идеологически неверные походы в церковь – посещения клубов рабочих.

Мельников придумал установить места для зрителей в трех выдвинутых из здания секторах, нависающих над тротуаром, – такого до него никто в мире не делал. Еще одной изюминкой стал зал-трансформер, способный вместить от 250 до 1500 зрителей. Мельников разработал систему створок, которые при закрытии отделяли трибуны от сцены. В получившихся помещениях проходили занятия по рисованию, актерскому мастерству. До наших дней этот механизм не сохранился – после войны здание перестроили.

В 2015 году после реставрации в Дом культуры переехал Театр Романа Виктюка. Специалисты воссоздали исторический облик памятника архитектуры. В частности, были отреставрированы сцена, зрительные залы, балконы, фойе. В порядок также привели фасады, на которых восстановлены исторические надписи, воссозданы витражи. За основу планов по реставрации были взяты идеи самого Константина Мельникова. Буквально перед смертью архитектор составил проект по реконструкции памятника, который мог быть перестроен и переделан так, как бы он хотел. Реставраторы взяли это за основу и даже надпись о профсоюзе – школе коммунизма восстановили в полном объеме.

Трансформируемая сцена, передвижные перегородки и большое количество наружных лестниц – эти столь любимые решения Мельников использовал при создании других зданий. Так, основой клуба Дорогомиловского химического завода (Дорхимзавод имени М.В. Фрунзе), сооруженного в 1929 году на Бережковской набережной, выступает театральный зал с двумя уровнями балконов (бельэтаж и первый ярус), которые соединены между собой двумя симметрично расположенными боковыми лестницами. С промежуточных площадок лестниц можно попасть в фойе, вестибюль, библиотеку с читальным залом и на открытые террасы боковых фасадов. За счет большого количества остекленных поверхностей внутренние помещения клуба освещались обильным и ровным естественным светом. Столовую и кухню построили отдельно и соединили с основным корпусом переходом. Работы по реставрации здания проводились с 2003 по 2009 год.

За основу проекта клуба фабрики «Свобода», построенного в 1927–1929 годах на Вятской улице, была взята помещенная на корпусе первого этажа форма, напоминающая собой сигару. Она разрезалась на две равные части стеной, которая при необходимости могла подниматься. В результате получался зрительный зал вместимостью тысяча человек. После Великой Отечественной войны клуб, ставший Дворцом культуры имени Горького, переделали: окна заложили, лестницы убрали, а здание перекрасили. Таким оно простояло до 2000-х.

Особенностью клуба завода «Каучук» стал круглый вестибюль, опоясанный наружными лестницами. К слову, для строительства здания Мельникову достался угловой участок на пересечении Плющихи и 2-го переулка Тружеников. Однако архитектору удалось выразительно вписать здание в городскую застройку.

Земельный участок еще более сложной конфигурации был отведен под строительство клуба «Буревестник» на 3-й Рыбинской улице. Территория представляла собой неправильный пятиугольник, который Мельников характеризовал как «узкий с косой линией». У здания есть изящная четырехэтажная башня с огромными полукруглыми окнами. В фойе на первом этаже был запроектирован плавательный бассейн. Однако в этом районе Москвы на тот момент не было водопровода и канализации, поэтому планы пришлось изменить. Сейчас в клубе проходит реконструкция. В будущем здесь планируют открыть частный художественный музей русского абстрактного искусства.

Все время прямо

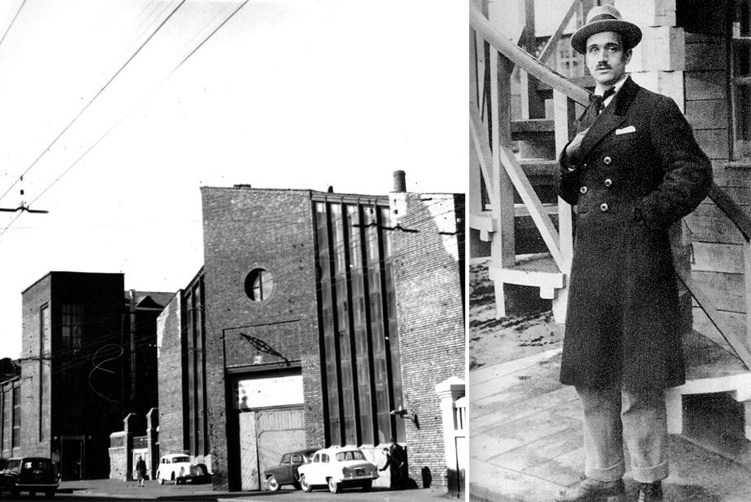

Бахметьевский гараж, построенный по проекту Константина Мельникова, уже давно стал заметной культурной площадкой столицы. С 2008 по 2012 год здесь располагался центр современной культуры «Гараж», а сегодня – Еврейский музей и центр толерантности.

Этот гараж построили в 1927 году, чтобы разместить более 130 пассажирских автобусов «Лейланд», закупленных в Великобритании. Это был новый вид транспорта – раньше в Москве не было ни одного автобуса и, конечно, гаражей, способных их разместить: британские автобусы квартировали буквально где придется – и в каретных сараях, и в складских помещениях.

В Бахметьевском гараже была впервые в стране реализована новая технологическая схема парковки – так называемая прямоточная, при которой автобусу не нужно двигаться задним ходом ни при въезде, ни при выезде.

Снаружи Бахметьевский гараж смотрится достаточно приземистым зданием, но если войти внутрь, то можно увидеть просторное помещение с высокими потолками. Они появились благодаря Владимиру Шухову: он придумал уникальную систему перекрытий – на площади 8,5 тысячи квадратных метров использовано всего 18 тонких опор, из-за чего пространство выглядит таким воздушным.

14 знаменитых построек архитектора Константина Мельникова

Мельников — гений архитектуры, человек из будущего, нарушивший все градостроительные нормы, существовавшие в первой половине XX века. Он смог опередить свое время на 50 лет. Это русский Гауди, представивший гениальные вещи в обществе, в котором было запрещено воображать, — так о нем отозвались архитекторы разных эпох, поколений и стран.

Судьба построенных зданий, как и самого архитектора-авангардиста, очень сложная, если не сказать во многом трагичная. Проект «РБК-Недвижимость» предлагает посмотреть, что представляют 14 выдающихся проектов Константина Мельникова. Среди них павильон «Махорка», саркофаг Ленина, клубы и гаражи, здание рынка и, конечно, знаменитый собственный дом — предмет долголетних судебных споров между наследниками, а теперь причина скандала между внучкой и недавно созданным госмузеем Константина и Виктора Мельникова.

О современных «плясках» вокруг наследия архитектора «РБК-Недвижимость» дополнительно расскажет в следующем материале.

Павильон «Махорка»

Первый проект Мельникова — рабочий поселок — был реализован на территории ЗиЛа в абсолютно классических формах, а первая постройка, благодаря которой архитектор стал известен, — в 1923г. в рамках Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки на территории нынешнего парка им. Горького и Нескучного сада.

Архитектор Иван Жолтовский занимался разработкой генплана выставки, Алексей Щусев был главным архитектором. Они-то и собрали самых разных архитекторов — именитых и молодых, среди которых был Константин Мельников, представивший на выставке павильон табачной промышленности «Махорка» — деревянный, с винтовой лестницей. В отличие от пожеланий заказчика цикл производственных работ был организован по вертикали. Павильон впервые представлял новаторские принципы архитектора-авангардиста. В то время Мельникову было 23 года. И это стало первым проектом, давшим, по сути, путевку в мир архитектуры, рассказывает первый замдиректора музея архитектуры им. А.В. Щусева Павел Кузнецов.

Саркофаг Ленина

Немногие знают, что по проекту Константина Мельникова был сделан первый саркофаг для тела В. И. Ленина, где вождь пролежал с 1924г. до Великой Отечественной войны в здании мавзолея, спроектированном Алексеем Щусевым.

Как пишет в своей рукописи Мельников, «архитектурная идея моего проекта состояла из четырехгранной удлиненной пирамиды, срезанной двумя противоположно наклонными внутрь плоскостями, образовав при пересечении строго горизонтальную диагональ. Таким образом, стеклянный верх саркофага получил естественную прочность от прогиба. Найденная конструктивная идея исключила необходимость обрамлять стыки стеклянных частей саркофага металлом. Получился кристалл с лучистой игрою внутренней световой среды, намекавшей сказку о спящей царевне». Однако проект пришлось упростить.

Сейчас саркофаг на хранении в разобранном состоянии находится в музее Ленина в Горках. Считается, что благодаря участию Мельникова в этом проекте позже его не коснулись репрессии. Но власть все же нашла способ поступить с ним в духе времени, запретив ему профессиональную деятельность.

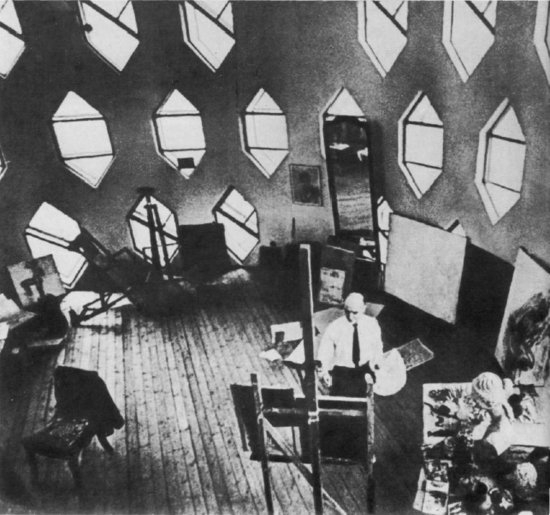

Дом Мельникова в Кривоарбатском переулке

Константин Мельников спроектировал и построил экспериментальный дом-мастерскую в Кривоарбатском переулке, 10, в 1927-1929гг. Прорыв в видении пространства и реализации эксперимента связан в том числе и с тем, что здесь проектировщиком и заказчиком являлось одно лицо — сам архитектор.

Долгое время после окончания строительства это было одно из немногих высоких зданий в районе Арбата. По словам заместителя директора Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых Елизаветы Лихачевой, Виктор Мельников (сын Константина Мельникова) в свое время рассказывал, что в 1942г. дом испытал на себе взрывную волну от попавшей в Вахтанговский театр немецкой бомбы. Так как дом был одним из высоких зданий, волна шла напрямую, практически не встречая препятствий. Дом «подпрыгнул» и встал обратно за счет своей уникальной конструкции, правда, уже без единого стекла.

Во время Великой Отечественной войны были сожжены необычные кровати — дом надо было отапливать, а дров не было. В это время Константин Мельников сложил свою знаменитую супрематическую печь и выживал за счет того, что соседям на Арбате строил печи-голландки.

Дальнейшая судьба мемориальной обстановки дома складывалась не только под влиянием Константина Мельникова, но и его сына Виктора, художника. В доме проведены две реставрации — в 1970-х и в 1990-х годах. Впрочем, у некоторых экспертов проведенные работы вызывают нарекания, но о качестве можно будет судить только после проведения нового научного исследования состояния дома и фундамента. В итоге, согласно завещанию Виктора Мельникова, дом должен стать государственным музеем отца и сына Мельниковых.

Клуб «Каучук» в Хамовниках

Объект культурного наследия регионального значения «Клуб завода «Каучук» построен Мельниковым в 1927-1929гг. Клуб расположен в Москве на улице Плющиха, дом 64/6, строение 1.

Трехэтажное здание с полуподвалом представляет собой сектор круга с прямоугольным одноэтажным спортивным залом с большими остекленными плоскостями, цилиндрическим вестибюлем и лестничными маршами, а также зрительным залом с треугольной сценой, оркестровой ямой и кинооператорской рубкой в центре первого яруса.

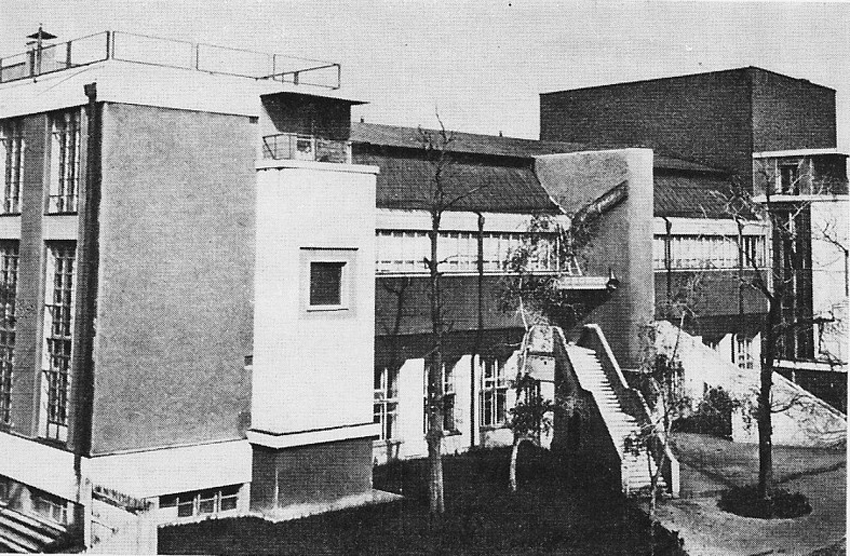

Клуб Дорхимзавода на Бережковской набережной

Основой и центром клуба выступает театральный зал с двумя уровнями балконов (бельэтаж и первый ярус), которые соединены между собой двумя симметрично расположенными боковыми лестницами. С промежуточных площадок лестниц можно попасть в помещения фойе, вестибюля, библиотеку с читальным залом и на открытые террасы боковых фасадов. За счет большого количества остекленных поверхностей фасадов внутренние помещения клуба освещались обильным и ровным естественным светом. Столовая и кухня для рабочих были построены отдельно и соединены с основным корпусом переходом.

Работы по реставрации клуба проводились в период с 2003-го по 2007г. К началу реставрационных работ здание представляло печальное зрелище.

Дворец культуры им. И. В. Русакова

Это здание является всемирно известным памятником архитектуры советского авангарда. В 1999г. Дом культуры им. Русакова включен в списки объектов истории и культуры, охраняемых международной организацией ЮНЕСКО. В 2005г. Центральный банк РФ тиражом 10 тыс. штук выпустил серебряную памятную монету «Дом культуры имени И. В. Русакова» номиналом 3 руб. В 1996г. клуб был передан в аренду Театру Романа Виктюка, однако ни одного спектакля там не было сыграно из-за плохого состояния здания и неприспособленности под нужды современного театра. На сцене шли только репетиции. В настоящее время здание находится на реставрации и должно открыться до конца года.

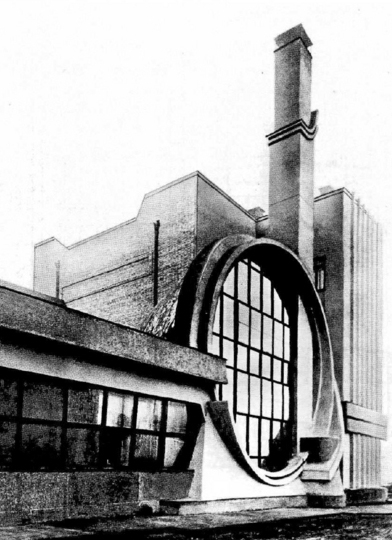

Клуб «Буревестник» в Сокольниках

Клуб расположен по адресу Рыбинская ул., д. 17, стр. 1. Проект реализовывался с 1928-го по 1930г. Здание клуба в плане представляет несколько прямоугольников разного размера. Справа от фасада находится пятилепестковая четырехэтажная башня с огромными полукруглыми окнами.

«У Мельникова все постройки с изюминками, с технологическими новшествами, часто опережающими свое время. Например, клуб «Буревестник» и клуб фабрики «Свобода» включали идею бассейна и спортзала. Это были трибуны спортзала для проведения соревнований, затем пол мог раздвигаться, и зрители оказывались на трибунах бассейна. Клуб «Буревестник» — гениальный, красивый проект, но во время строительства выяснилось, что в этом районе не было водопровода и канализации», — комментирует первый замдиректора музея архитектуры им. А.В. Щусева Павел Кузнецов.

В 2002г. под видом реставрации здание было переделано, а внутреннее содержание сильно искажено.

Клуб фабрики «Свобода»

Клуб фабрики «Свобода» — одно из немногих зданий московского авангарда, имеющее статус памятника архитектуры регионального значения. Здание, построенное в 1929г. для рабочих Государственной мыльно-косметической фабрики «Свобода», расположено по адресу: Вятская ул., д. 41А. Как и в истории с клубом «Буревестник», в процессе строительства оказалось, что в этом районе Москвы нет водопровода и канализации. Проект пришлось упростить. Но изменения в истории этого здания не закончились: оно подвергалось переделкам в 1950-е гг., значительно искажено при очередной псевдореставрации в 2000-х гг.

Подмосковный клуб фарфорового завода в Ликино-Дулево

Единственный клуб, построенный Мельниковым вне столицы, — дворец культуры Дулевского фарфорового завода, который находится в городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского района Подмосковья.

«Постройка, которая напоминает звезду и чем-то витрувианского человека Леонардо да Винчи, — комментирует Павел Кузнецов. — Там была сцена, которая открывалась на сосновый бор и превращала зал в летний театр. Спектакли могли смотреть не только те, кто присуствовал в помещении, но и те, кто был на улице». Первый замдиректора музея архитектуры им. А.В. Щусева добавляет, что администрация Ликино-Дулево намерена отреставрировать этот объект.

Бахметьевский гараж

Гараж на Новорязанской улице

В этом проекте в 1926-1929гг. Константин Мельников снова сотрудничал с Владимиром Шуховым, который разработал металлические конструкции перекрытий гаража. Здание расположено на Новорязанской улице, д. 27, и является памятником архитектуры регионального значения. В плане оно напоминает подкову. История здания связана с автобусным парком.

Гараж «Интуриста» на Сущевском валу

Гараж Госплана на Авиамоторной

Как и здание гаража «Интуриста», гараж Госплана построен по проекту Мельникова в соавторстве с архитектором Владимиром Курочкиным в том же 1934г. Здание расположено на Авиамоторной улице, д. 63. Сейчас это станция техобслуживания автомашин «Вольво». Гараж представляет собой прямоугольное в плане здание. Главным элементом фасада является огромное круглое окно. В ночь на 16 января 2014г. здание горело, разрушения произошли внутри, но фасад остался цел.

Ново-Сухаревский рынок

В настоящее время от Ново-Сухаревского рынка осталось только административное здание, которое является памятником архитектуры регионального значения. Сам рынок просуществовал недолго и в 1930г. был переведен на новое место.