- двухэтажный сруб 11 х 12 метров на каменном цоколе

- ОБЩИЕ ДАННЫЕ

- ПЛАНИРОВКА

- ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

- МАНСАРДА

- ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ

- КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- СТОИМОСТЬ ГОТОВОГО ПРОЕКТА ДОМА

- ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОЕКТА

- Каменный подклет

- «Дом-комплекс»: как были устроены жилища поморов

- Содержание

- Как был устроен дом-комплекс помора

- Система отопления и вентиляции

- Конструктивные элементы

- Выводы

двухэтажный сруб 11 х 12 метров на каменном цоколе

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Этот классический рубленный дом подходит для постоянной жизни семьи, и полностью обеспечивает быт и хобби. Возможно строительство дома на участке с несильным рельефом.

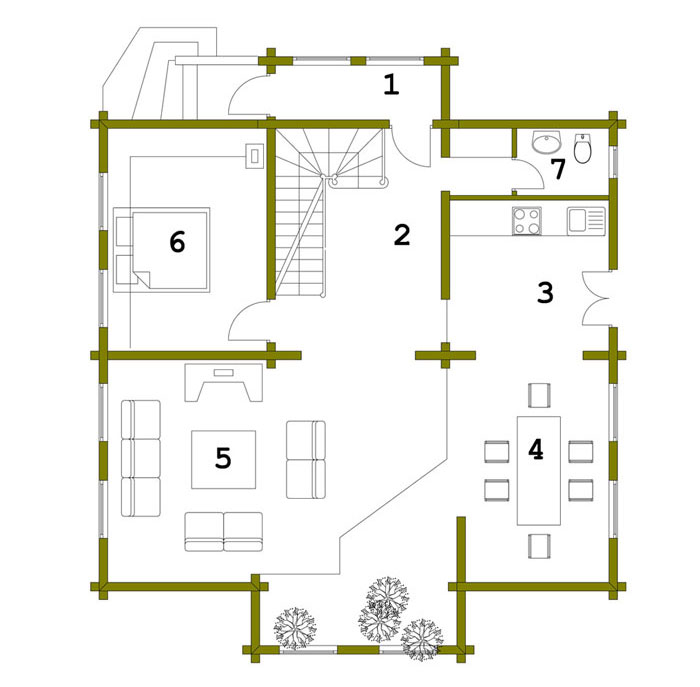

ПЛАНИРОВКА

Несмотря на компактные габариты сруба (примерно 11 на 12 метров), все помещения очень просторны и удобны. Достичь этого удалось благодаря грамотному зонированию дома.

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

1. Вход на первый этаж, тамбур 3.4 м²

2. Холл 12.4 м²

3. Кухня 10.5 м²

4. Столовая 18.0 м²

5. Каминная 37.0 м²

6. Спальня 15.7 м²

7. Санузлы 2.6 м², 12.8 м², 4.0 м²

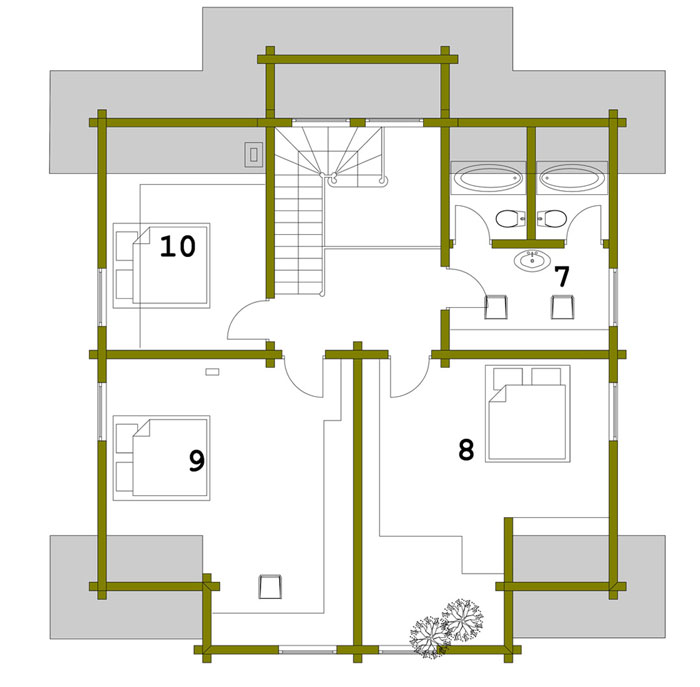

МАНСАРДА

8. Спальня с альковом 23.3 +4.0 м²

9. Спальня с альковом 23.3 +4.0 м²

10. Спальня 12.8 м²

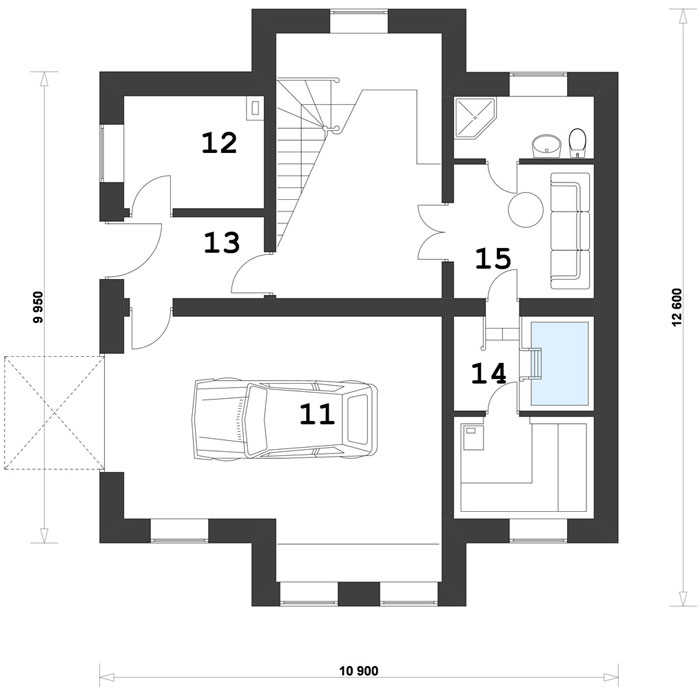

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ

11.Гараж 33.2 м²

12. Топочная 7.1 м²

13. Вход в цокольный этаж, тамбур 4.2 м²

14. Сауна, окуналочная 12.3 м²

15. Комната отдыха 8.5 м²

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ФУНДАМЕНТЫ – ленточные монолитные, на глубину промерзания

СТЕНЫ – рубленные «с остатком», из строевого леса

ПЕРЕКРЫТИЯ – по деревянным балкам и лагам с тепло и шумо изоляцией

КРОВЛЯ – по деревянным балкам и мауэрлатам, стропильная, теплая – собирается сразу начисто

СТОИМОСТЬ ГОТОВОГО ПРОЕКТА ДОМА

Цена АР + СКР — 46000 ₽

Пример состава комлекта чертежей проекта (АР и СКР) здесь.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОЕКТА

Автор – БУТУСОВ Андрей Христофорович

По всем вопросам обращайтесь к МЕСТЕР Ольге Израиловне +7-916-142-92-95

Информация о порядке покупки и доставки, образец договора на использование проекта здесь.

Если доме что-то не устраивает, мы можем внести корректировки в проект.

Цены на готовые проекты домов и дополнительные работы здесь.

Каменный подклет

Подклет или подклеть-это помещение под клетью. Сруб избы устанавливался на вспомогательный этаж полуподвального типа, в котором содержался скот, размещалась кухня и кладовая, иногда обустраивалось жилое помещение.

В России с конца 17 в. строились деревянные избы на каменных подклетах.

Сруб, полностью готовый к эксплуатации, наши предки называли клетью. Дом из бревна всегда был представлен в виде прямоугольного или квадратного пространства, ограниченного рублеными бревнами достаточно приятного внешнего вида. И лишь в исключительных случаях, как правило, при строительстве зданий и сооружений общественного назначения, клеть могла обладать многогранной формой. Иногда она была восьмигранной, в более редких случаях получала шесть граней. Установку клетей осуществляли непосредственно на грунт, единственной мерой была подкладка валунов под ее углы.

Чаще всего клеть собирали из сырой древесины, а с целью ее просушки и усадки венцов собранная конструкция в течение определенного периода времени попросту выдерживалась без эксплуатации. Лишь после этого клеть перебирали, а пазы стыков бревен прокладывали мхом – это обеспечивало повышение сцепления и делало конструкцию более монолитной.

Если говорить о перекрытиях в деревянных домах из бревна, то они делались, как правило, плоскими и делились на холодные или теплые. К примеру, жилье, или церковь с теплыми перекрытиями также могли оснащаться утепленными потолками и полами, а в холодных церквях всегда присутствовали хозяйственные постройки.

Покрытие клетей сверху практически во всех случаях было представлено в виде высокой 2-скатной кровли, особенности устройства которой обусловлены уникальными природными и климатическими условиями. Так, кровля в гражданском сооружении, как правило, была наделена утилитарной функцией – она должна была защитить внутренние пространства от воздействия атмосферных факторов и была представлена в двух наиболее распространенных форматах: стропильном или самцовом.

Мастера тех времен, как мы уже говорили ранее, были отлично знакомы с особенностями и свойствами натурального дерева, именно эти знания позволяли им справляться с решением наиболее сложных, как для их времени, строительных, инженерных и архитектурных задач. К примеру, обустройство самцовой крыши без гвоздей требовали недюжинного опыта и мастерства, однако такого типа кровли в встречались на русском Севере повсеместно.

Архитектурная мастерская “ДРЕВНЕРУССКИЙ ДОМ” занимается проектированием, реставрацией и строительством деревянных домов из бревна под ключ,сохраняя культуру древнерусского строительства.

Работы по реставрации архитектурных памятников русского зодчества и большой научно-исследовательский опыт, позволяет нам не повторять и копировать древние памятники русского зодчества, а создавать неповторимые шедевры и произведения архитектурного искусства.

«Дом-комплекс»: как были устроены жилища поморов

Чем дальше, чем чаще обращаемся мы к строительной мудрости наших предков, умевших комфортно жить в согласии с собой и природой, используя для отопления и вентиляции технологии, которые и сегодня удивляют своей красивой технологичностью.

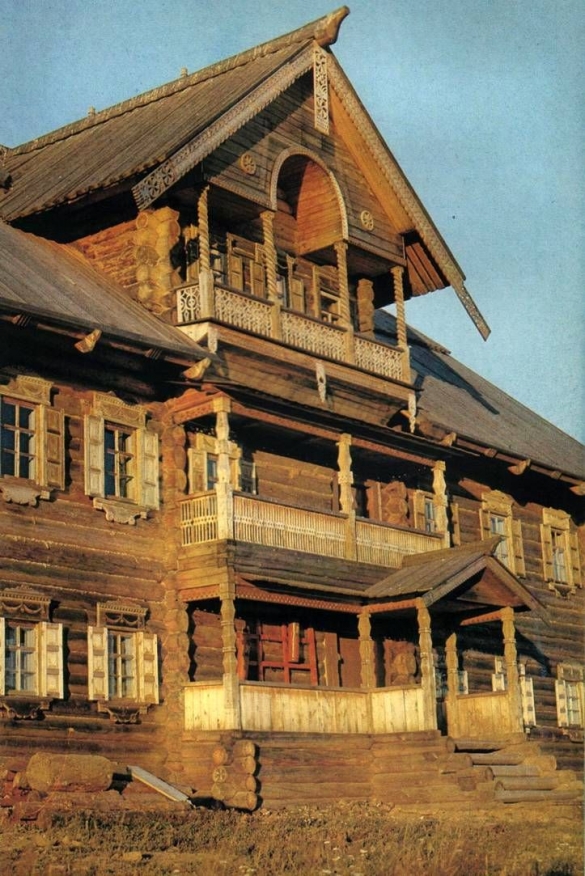

Села Русского Севера всегда заметно отличались от остальных российских деревень: строгая красота фасадов, основательность и функциональность всех построек… Суровый климат заставлял ставить во главу угла теплосбережение: так появился теплый и крепкий комплекс «дом-двор», в котором жилье и хозпостройки были накрыты общей крышей.

В этой статье мы расскажем, как были устроены дома поморов, как они отапливались и как украшались.

Содержание

- Устройство дома-комплекса

- Конструктивные элементы дома поморов

- Система отопления и вентиляции в доме поморов

- Интерьер домов Русского Севера

Как был устроен дом-комплекс помора

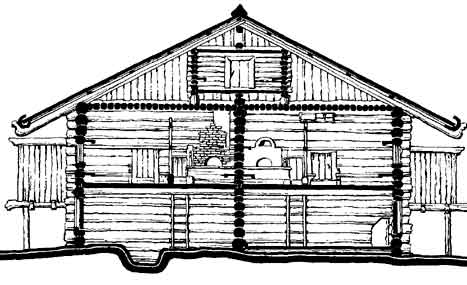

Для жизни на суровом Севере поморы строили даже не дома, а целые комплексы, которые объединяли под одной крышей дом и хозяйственные постройки. Исследователи Русского Севера выделяли два вида такого жилья (они были наиболее распространенными)

- Двухъярусный дом-двор: изба на высокой подклети и двухэтажный двор, в котором ворота и ввоз соединены одной крышей;

- Одноярусный дом-двор под крышей на невысокой подклети.

Почти все дома поморов стояли на высоких подклетях. Подклеть фактически была первым этажом. В высокой подклети устраивали амбар, или зимнюю избу, или хлев для скота, в низкой делали погреб. Дома на берегах больших северных рек дополнительно укреплялись свайными сооружениями: заплотами или тынами.

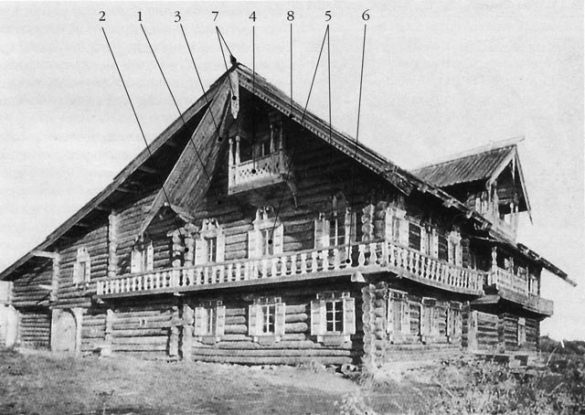

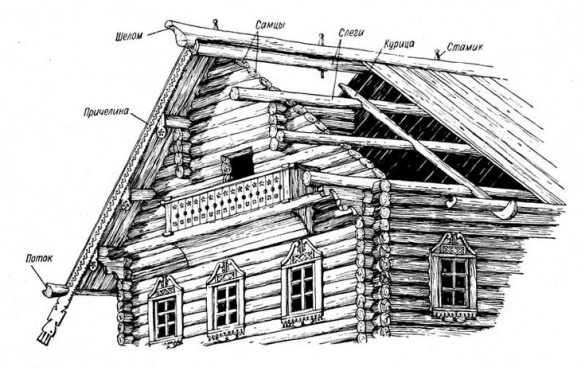

1 — бревенчатая стена; 2 — стыки стен; 3 — значительный вынос крыши на фасаде; 4 — балкон, фронтон, крыльцо, вход; 5 — окна со ставнями; б — галерея-гульбище; 7 — полотенце, конек; 8 — причелина.

Почти все поморы были зажиточными и грамотными. Они много работали на себя, занимались и промыслыми, и строительством, и сельским хозяйством, поэтому в каждой усадьбе было много хозяйственных построек. Дворы были большими, на них размещались:

- поветь с сеновалом,

- помещения для скота,

- помещения для строительства мореходных судов,

- помещения для сушки сетей,

- огород,

- погреба,

- амбары для хранения зерна.

За пределами усадьбы строили только баню – обычно на берегу водоема – мельницы, различные коптильни и салотопни и промысловые склады на сваях.

Треугольный фронтон дома накрывался двускатной крышей с большими свесами. Дом объединялся с хозяйственными постройками крытыми переходами (в них тоже делали кладовые) и лестницами, весь этот комплекс накрывался или удлиненным скатом крыши дома, или для хозпостроек делали отдельную односкатную крышу. Все хозяйственные постройки возводили так же прочно и на века, как дом. Обычно они тоже были двухэтажными, и пристраивались к дому коробом (продолжая его) или «глаголем» (смещенными в сторону).

Самой важной из хозяйственных построек была поветь (второй этаж хозяйственной части комплекса). Там устраивали сеновал и хранили весь инвентарь, необходимый в промысловом и крестьянском труде. Отдельно в повети выстраивалась кладовая, в которой хранили разные предметы из домашнего обихода.

С улицы в поветь был отдельный въезд, его называли взвоз – настил из тонких бревен, по которому на лошадях завозили сено, тяжелые бочки, доски. Взвоз заканчивался площадкой и двустворчатыми воротами в поветь. Эти ворота всегда архитектурно рифмовались с главными воротами дома: и те, и другие украшались порталом из тесаных плах одинаковой формы.

Амбары для зерна поднимали на камни или «ножки» из толстых бревен. Позже исследователи Русского Севера восхищались выразительностью этих построек: массивность амбаров подчеркивалась маленькими окошками и дверьми (кстати, двери в амбарах были двойными; за обычными сплошными делали еще маленькие, решетчатые, из оструганных планок – специально для проветривания).

Сам дом состоял из избы с большой русской печью и дополнительных помещений: горницы, повалуши (еще одной горницы, где летом спала вся семья), вышки-светелка, нередко с балконом, высокого крыльца под крышей. От хозяйственной части дом отделялся переходом, воздух в доме помора всегда был свежим, запахи скотного двора в него не проникали. В некоторых районах делали еще и зимнюю избу с отдельной печью – это была отдельная пристройка или часть дома, обычно в подклете.

Система отопления и вентиляции

Зимой жизнь поморской семьи была сосредоточена в избе, рядом с печью. Поморы ставили ее не вплотную к углу, а на некотором расстоянии, в запечье хранили кухонную утварь, вешали умывальник. До ХIХ века избы топили «по-черному»: сбоку от печки делали воловье окно с задвижкой, а над ним – дымник, деревянную вытяжную трубу. Печь ставили на высокий и массивный фундамент, или опечек, который закладывали в подклети. Чем выше был опечек, тем лучше.

Если опечек был невысоким, дым из устья печи стелился низко, и когда ее топили, приходилось открывать не только воловье окно, но и дверь – только так дым уходил в дымник, ценой постоянных сквозняков и детских простуд.

К середине ХIХ веку поморы почти полностью перешли на топку «по-белому». Новая система отопления была устроена мудро, с упором на теплосбережение: дым из печного устья уходил в кирпичный патрубок над шестком, шел по борову, который горизонтально проходил по чердаку, и только потом уходил в вертикальную трубу. Боров удерживал тепло, делал тягу слабее, а горение – медленнее, предотвращал пожары (искры пламени не вылетали наружу), и к тому же защищал печь от осадков.

Конструктивные элементы

Свои дома-дворы поморы ставили на фундамент из гранитных валунов. Строили – только из зимней древесины, тесаных крепких смолистых сосен. Избы рубили «в обло» — торчащие концы бревен в углах дополнительно утепляли постройку, а их еще и «обтяпывали» топором, чтобы закрыть поры дерева. На продольные пазы между бревен укладывали вычесанную коноплю или лен, а на них – сухой мох. Получалась замечательная защита от холода и ветра, а летом в таком доме всегда было прохладно.

Благодаря потайным пазам и врубкам бревна прилегали друг к другу так плотно, что между ними нельзя было просунуть лезвие ножа.

Пол (как мы помним, он был поднят над землей на высоту подклети) был двойным, а между черным и чистовым полами засыпали землю.

Потолок тоже утепляли: в верхний венец сруба врубали матицу, на нее настилали горбыли, оставляли для просушки, потом промазывали и заливали сверху густым раствором глины, смешанной с песком. На этот слой укладывали мох с сухими листьями и грубо обработанными стеблями льна, сверху засыпали землей. Чистовой потолок подшивали к стенам и матице на некотором расстоянии от чернового, получалась воздушная прослойка, которая удерживала тепло.

Отдельно стоит остановиться на крыше – ее поморы довели до совершенства с точки зрения теплосбережения и защиты от осадков. Важно, такая что крыша могла выдерживать очень толстый слой снега.

На схеме видно, что деревянные крючья – курицы удерживали водосточные трубы, выдолбленные из бревен. Эти трубы, или, как их называли, потоки, были гидроизолированы – изнури они в два ряда выкладывались тесом, а между ними – берестой.

И даже все эти знаменитые поморские «деревянные кружева», резные полотенца и причелины, которые кажутся сугубо декоративными элементами, защищали крышу от влаги.

В домах поморов всегда было так чисто и нарядно, как будто они приготовились к большому празднику. Во многом такое ощущение праздничности достигалось внутренней отделкой: гладкие бревенчатые стены от пола и до середины высоты помещения были обшиты гладко оструганными плашками «в дорожку» или «в елочку», печь расписана, пол устлан красивыми домоткаными дорожками.

Радовала глаз массивная мебель: стол на резных тяжелых ножках, с тяжелой столешницей, резные полки вдоль стен. На полках стояла великолепная глиняная соловецкая посуда, а то «корабельная», которую привозили ан кораблях из Голландии. Медная посуда была всегда начищена до блеска. В горнице стояла кровать с пирамидой подушек, горка с безделушками и книгами, на окнах – комнатные растения, даже лимонные деревца не были редкостью.

Выводы

Дома поморов были лучшим ответом на вызовы северного климата. Они позволяли не просто выжить, они позволяли жить с большим комфортном и достоинством. Мудрое устройство дома было отражением всего мудрого устройства жизни на Русском Севере – не зря поморы жили подолгу и до глубокой старости сохраняли хорошее здоровье и ясный ум.

На FORUMHOUSE вы можете почитать, как были устроены жилища долгожителей Алтая, Якутии и Абхазии, посмотреть фотоотчет по строительству дома из легкого самана, узнать, в чем отличие русского сруба от норвежского и канадского.

Посмотрите наше видео, которое рассказывает о «лубяной избушке» — доме, отделанном дранкой.