«Дом-комплекс»: как были устроены жилища поморов

Чем дальше, чем чаще обращаемся мы к строительной мудрости наших предков, умевших комфортно жить в согласии с собой и природой, используя для отопления и вентиляции технологии, которые и сегодня удивляют своей красивой технологичностью.

Села Русского Севера всегда заметно отличались от остальных российских деревень: строгая красота фасадов, основательность и функциональность всех построек… Суровый климат заставлял ставить во главу угла теплосбережение: так появился теплый и крепкий комплекс «дом-двор», в котором жилье и хозпостройки были накрыты общей крышей.

В этой статье мы расскажем, как были устроены дома поморов, как они отапливались и как украшались.

Содержание

- Устройство дома-комплекса

- Конструктивные элементы дома поморов

- Система отопления и вентиляции в доме поморов

- Интерьер домов Русского Севера

Как был устроен дом-комплекс помора

Для жизни на суровом Севере поморы строили даже не дома, а целые комплексы, которые объединяли под одной крышей дом и хозяйственные постройки. Исследователи Русского Севера выделяли два вида такого жилья (они были наиболее распространенными)

- Двухъярусный дом-двор: изба на высокой подклети и двухэтажный двор, в котором ворота и ввоз соединены одной крышей;

- Одноярусный дом-двор под крышей на невысокой подклети.

Почти все дома поморов стояли на высоких подклетях. Подклеть фактически была первым этажом. В высокой подклети устраивали амбар, или зимнюю избу, или хлев для скота, в низкой делали погреб. Дома на берегах больших северных рек дополнительно укреплялись свайными сооружениями: заплотами или тынами.

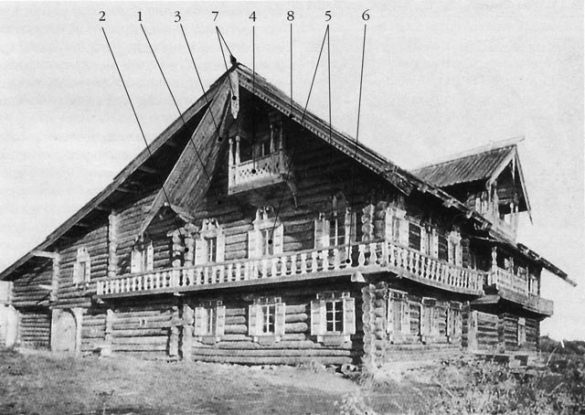

1 — бревенчатая стена; 2 — стыки стен; 3 — значительный вынос крыши на фасаде; 4 — балкон, фронтон, крыльцо, вход; 5 — окна со ставнями; б — галерея-гульбище; 7 — полотенце, конек; 8 — причелина.

Почти все поморы были зажиточными и грамотными. Они много работали на себя, занимались и промыслыми, и строительством, и сельским хозяйством, поэтому в каждой усадьбе было много хозяйственных построек. Дворы были большими, на них размещались:

- поветь с сеновалом,

- помещения для скота,

- помещения для строительства мореходных судов,

- помещения для сушки сетей,

- огород,

- погреба,

- амбары для хранения зерна.

За пределами усадьбы строили только баню – обычно на берегу водоема – мельницы, различные коптильни и салотопни и промысловые склады на сваях.

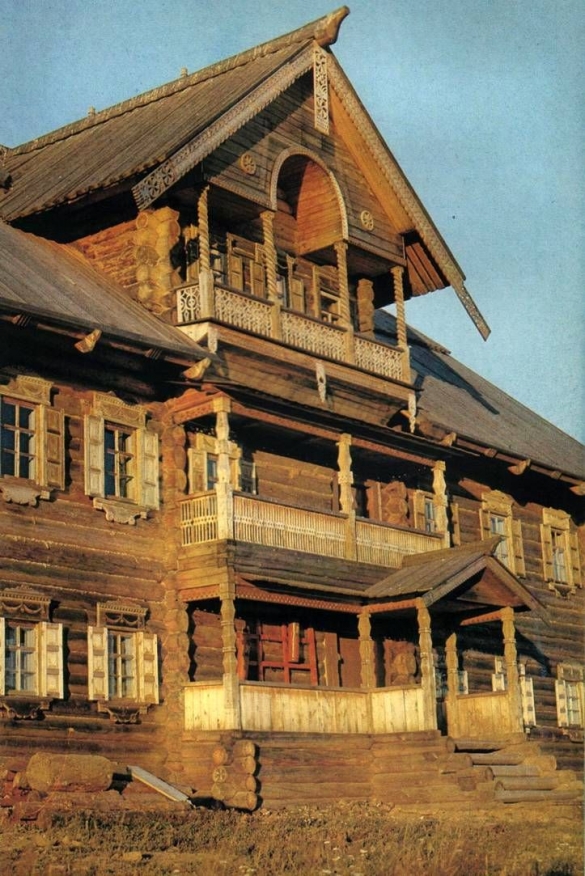

Треугольный фронтон дома накрывался двускатной крышей с большими свесами. Дом объединялся с хозяйственными постройками крытыми переходами (в них тоже делали кладовые) и лестницами, весь этот комплекс накрывался или удлиненным скатом крыши дома, или для хозпостроек делали отдельную односкатную крышу. Все хозяйственные постройки возводили так же прочно и на века, как дом. Обычно они тоже были двухэтажными, и пристраивались к дому коробом (продолжая его) или «глаголем» (смещенными в сторону).

Самой важной из хозяйственных построек была поветь (второй этаж хозяйственной части комплекса). Там устраивали сеновал и хранили весь инвентарь, необходимый в промысловом и крестьянском труде. Отдельно в повети выстраивалась кладовая, в которой хранили разные предметы из домашнего обихода.

С улицы в поветь был отдельный въезд, его называли взвоз – настил из тонких бревен, по которому на лошадях завозили сено, тяжелые бочки, доски. Взвоз заканчивался площадкой и двустворчатыми воротами в поветь. Эти ворота всегда архитектурно рифмовались с главными воротами дома: и те, и другие украшались порталом из тесаных плах одинаковой формы.

Амбары для зерна поднимали на камни или «ножки» из толстых бревен. Позже исследователи Русского Севера восхищались выразительностью этих построек: массивность амбаров подчеркивалась маленькими окошками и дверьми (кстати, двери в амбарах были двойными; за обычными сплошными делали еще маленькие, решетчатые, из оструганных планок – специально для проветривания).

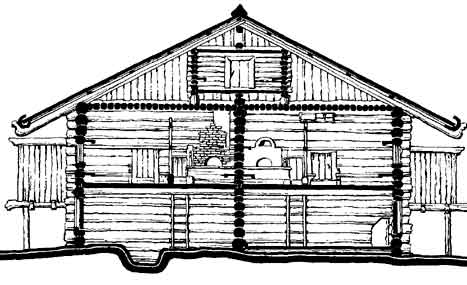

Сам дом состоял из избы с большой русской печью и дополнительных помещений: горницы, повалуши (еще одной горницы, где летом спала вся семья), вышки-светелка, нередко с балконом, высокого крыльца под крышей. От хозяйственной части дом отделялся переходом, воздух в доме помора всегда был свежим, запахи скотного двора в него не проникали. В некоторых районах делали еще и зимнюю избу с отдельной печью – это была отдельная пристройка или часть дома, обычно в подклете.

Система отопления и вентиляции

Зимой жизнь поморской семьи была сосредоточена в избе, рядом с печью. Поморы ставили ее не вплотную к углу, а на некотором расстоянии, в запечье хранили кухонную утварь, вешали умывальник. До ХIХ века избы топили «по-черному»: сбоку от печки делали воловье окно с задвижкой, а над ним – дымник, деревянную вытяжную трубу. Печь ставили на высокий и массивный фундамент, или опечек, который закладывали в подклети. Чем выше был опечек, тем лучше.

Если опечек был невысоким, дым из устья печи стелился низко, и когда ее топили, приходилось открывать не только воловье окно, но и дверь – только так дым уходил в дымник, ценой постоянных сквозняков и детских простуд.

К середине ХIХ веку поморы почти полностью перешли на топку «по-белому». Новая система отопления была устроена мудро, с упором на теплосбережение: дым из печного устья уходил в кирпичный патрубок над шестком, шел по борову, который горизонтально проходил по чердаку, и только потом уходил в вертикальную трубу. Боров удерживал тепло, делал тягу слабее, а горение – медленнее, предотвращал пожары (искры пламени не вылетали наружу), и к тому же защищал печь от осадков.

Конструктивные элементы

Свои дома-дворы поморы ставили на фундамент из гранитных валунов. Строили – только из зимней древесины, тесаных крепких смолистых сосен. Избы рубили «в обло» — торчащие концы бревен в углах дополнительно утепляли постройку, а их еще и «обтяпывали» топором, чтобы закрыть поры дерева. На продольные пазы между бревен укладывали вычесанную коноплю или лен, а на них – сухой мох. Получалась замечательная защита от холода и ветра, а летом в таком доме всегда было прохладно.

Благодаря потайным пазам и врубкам бревна прилегали друг к другу так плотно, что между ними нельзя было просунуть лезвие ножа.

Пол (как мы помним, он был поднят над землей на высоту подклети) был двойным, а между черным и чистовым полами засыпали землю.

Потолок тоже утепляли: в верхний венец сруба врубали матицу, на нее настилали горбыли, оставляли для просушки, потом промазывали и заливали сверху густым раствором глины, смешанной с песком. На этот слой укладывали мох с сухими листьями и грубо обработанными стеблями льна, сверху засыпали землей. Чистовой потолок подшивали к стенам и матице на некотором расстоянии от чернового, получалась воздушная прослойка, которая удерживала тепло.

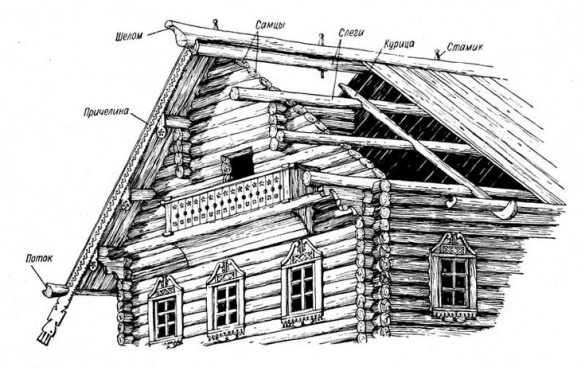

Отдельно стоит остановиться на крыше – ее поморы довели до совершенства с точки зрения теплосбережения и защиты от осадков. Важно, такая что крыша могла выдерживать очень толстый слой снега.

На схеме видно, что деревянные крючья – курицы удерживали водосточные трубы, выдолбленные из бревен. Эти трубы, или, как их называли, потоки, были гидроизолированы – изнури они в два ряда выкладывались тесом, а между ними – берестой.

И даже все эти знаменитые поморские «деревянные кружева», резные полотенца и причелины, которые кажутся сугубо декоративными элементами, защищали крышу от влаги.

В домах поморов всегда было так чисто и нарядно, как будто они приготовились к большому празднику. Во многом такое ощущение праздничности достигалось внутренней отделкой: гладкие бревенчатые стены от пола и до середины высоты помещения были обшиты гладко оструганными плашками «в дорожку» или «в елочку», печь расписана, пол устлан красивыми домоткаными дорожками.

Радовала глаз массивная мебель: стол на резных тяжелых ножках, с тяжелой столешницей, резные полки вдоль стен. На полках стояла великолепная глиняная соловецкая посуда, а то «корабельная», которую привозили ан кораблях из Голландии. Медная посуда была всегда начищена до блеска. В горнице стояла кровать с пирамидой подушек, горка с безделушками и книгами, на окнах – комнатные растения, даже лимонные деревца не были редкостью.

Выводы

Дома поморов были лучшим ответом на вызовы северного климата. Они позволяли не просто выжить, они позволяли жить с большим комфортном и достоинством. Мудрое устройство дома было отражением всего мудрого устройства жизни на Русском Севере – не зря поморы жили подолгу и до глубокой старости сохраняли хорошее здоровье и ясный ум.

На FORUMHOUSE вы можете почитать, как были устроены жилища долгожителей Алтая, Якутии и Абхазии, посмотреть фотоотчет по строительству дома из легкого самана, узнать, в чем отличие русского сруба от норвежского и канадского.

Посмотрите наше видео, которое рассказывает о «лубяной избушке» — доме, отделанном дранкой.

Идеальный биоклиматический дом для Севера архитектора Клима Туралысова

Светлой памяти Клима Георгиевича Туралысова посвящается

Велика Россия, но в отличии от других географически протяженных стран она на две трети страна северная. Что удивительно, на российских «Северах» тоже работают и живут люди, и что не менее удивительно – они тоже хотят иметь крепкие, теплые и удобные дома. Но тут три беды, три постоянных угрозы подстерегают северное жилище: холод, пурги и пожары.

Проблема эта далеко не праздная и затрагивает не только профессиональные интересы узкой группы специалистов: архитекторов, строителей и коммунальщиков. По многим причинам так нужен России специализированный биоклиматический дом для Севера Клима Туралысова.

«Строительство на «Северах» существенно отличается по принципам деятельности и применяемым технология, уровню технической оснащенности и экономических целей, системе профессиональных ценностей и морально-этическим нормам от азбучных понятий строительной науки». Такова основная научная идея Клима Георгиевича Туралысова.

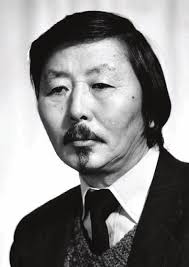

Краткая биографическая справка

Клим Георгиевич ТУРАЛЫСОВ (03.06.1941 – 13.06.2012) доктор архитектуры, выдающийся якутский художник, декан архитектурного факультета Якутского государственного инженерно-технического института, профессор. Был членом президиума ДВО РААСН (Дальневосточного отделения Российской академии архитектуры и строительных наук), членом Северной комиссии президиума правления Союза архитекторов.

Автору настоящей публикации выпало счастье быть не только близко знакомым с этим выдающимся человеком, яркой творческой личностью и архитектором «от Бога» но и его другом и соратником.

В 1995 г. Клим Георгиевич основал и возглавил Клуб творческих работников г. Якутска. Его творческие персональные выставки прошли в Москве (2002, 2007), Якутске (1997, 2000, 2006), Хабаровске (2002). Каждый второй четверг в помещении исторического музея собирался во истину «бомонд» якутской интеллигенции. Члены Правительства Республики Саха (Якутия) и ее Глава почитали за честь побывать на данном мероприятии.

Но главное, Клим Георгиевич был настоящим патриотом России и своей малой родины – Якутии. На всех уровнях своей деятельности он проповедовал завет М.В. Ломоносова «Российское могущество Сибирью и Ледовитым океаном прирастать будет».

Еще в 1980 году в своей диссертации по защите степени кандидата архитектуры Клим Туралысов поднял тему северной усадьбы и северного жилища. В первые, в отечественной архитектурной теории и практике был выявлен типологический элемент – семейно-хозяйственная ячейка жилища. Были предложены основные принципы её организации: суточный (день-ночь) и годовой режимы регулирования микроклимата; гибкая трансформация отапливаемых и летних помещений, их многоцелевое использование.

К.Г. Туралысов как основу организации жилища коренного населения рассматривал преемственность в архитектуре северного жилища Европы, Азии и Америки заключающихся принципах:

- максимального сохранения тепла;

- минимальной парусности сооружений;

- оптимального применения трудновозгораемых строительных материалов.

К великому сожалению многое осталось только в виде рабочих заметок, творческих размышления и материалах рабочих дискуссий, которые по нашей русской безалаберности не документируются.

Настоящая работа лишь робкая попытка озвучит основные идеи жилища для «Северов» талантливого якутского архитектора Клима Георгиевича Туралысова. А насколько они удались пусть судит читатель.

Предпосылки формирования северного жилища

Нет ничего проще, чем построить дом. Необходимо лишь набросать план, распределить на нем, где и что будет расположено, сколько будет в доме этажей, какого он будет размера, а также подсчитать деньги в кармане. И… строй себе как угодно!

В большинстве случаев так и поступают. Но одно дело — красивый дом на гламурной картинке какой-нибудь рекламной фирмы. А совсем другое — жилище, тем более северное жилище, где вам предстоит прожить долгие и долгие годы. Можно легко обмануться в своих ожиданиях.

Зачастую за гуманной целью — предоставить всем гражданам одинаковые условия проживания — теряются такие не менее важные стороны жизни, как своеобразие места, природы и климата, демографические особенности, национальные и другие приоритеты.

Наиболее остро подобный вульгаризаторский подход отразился на массовом жилищном строительстве: количественный рост сопровождался таким падением качества, что жилище перестало удовлетворять элементарным социальным критериям. Особенно это ощущалось в регионах с резко специфическими особенностями, которые всегда определяли контуры оптимальных образцов архитектурного творчества.

Крайне одиозной в этом ряду выглядит проблема формирования жилища для северного региона страны. На «романтические» надежды общепринятых стандартов и их внедрение в отдаленные и вновь осваиваемые районы были затрачены огромные средства, а все обернулись на самом деле неполноценным возвратным капиталом непригодных для сурового климата жилищ.

Промерзающие и продуваемые, функционально и конструктивно не приспособленные к климатическим условиям, они не отвечали демографическим требованиям, были крайне убогими по архитектуре. Стоимость их в три-четыре раза превышала стоимость строительства в освоенных районах страны. Правда, были попытки вырваться из плена традиций. Однако при этом избирался скорее метод косметической ретуши, а не принципиального решения проблемы.

Десятипроцентное увеличение нормы полезной площади и высоты помещений, добавление еще одной двери при входе в здание и другие незначительные изменения традиционного жилища, разработанного для умеренного климата, нельзя считать достижениями и области жилищного строительства дли северных территорий, хотя об этом неоднократно заявляли, научные и проектные столпы строительного комплекса страны.

Посудите сами. Системные критерии проблемы игнорировались, фундаментальные исследования отсутствовали и, что совершенно недопустимо при освоении новой природной среды, не проводилось экспериментальное строительство в северных районах страны.

Такое положение сложилось в конце 70-х годов прошлого столетия в области жилищного строительства в северных регионах Советского Союза. Оно крайне беспокоило довольно большую группу выпускников МАРХИ – уроженцев Севера. Среди них был и молодой аспирант Клим Туралысов.

Северу необходима преемственность в архитектуре и технологии возведения жилища

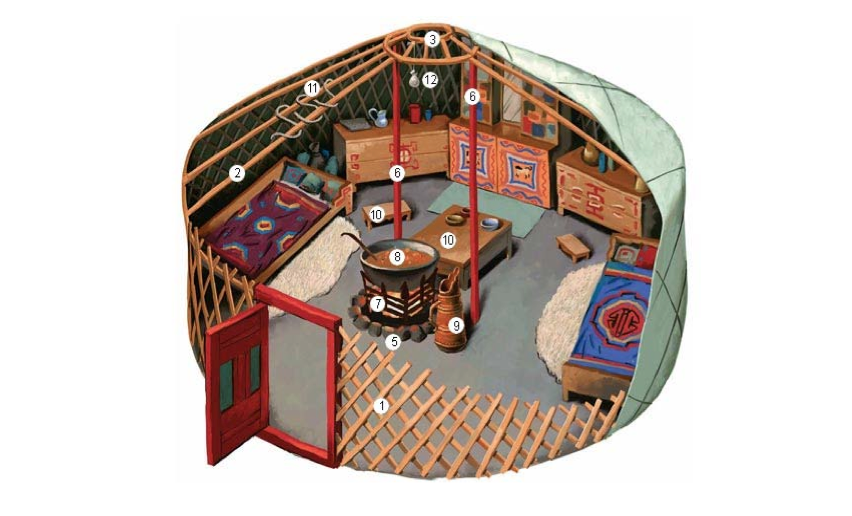

Такая идея впервые пришла в голову молодому архитектору при изучение жилищ коренных народов и русских старопоселенцев Севера. Особое внимание Клим Туралысов обратил на традиционное жилье кочевников –юрту. Почему?

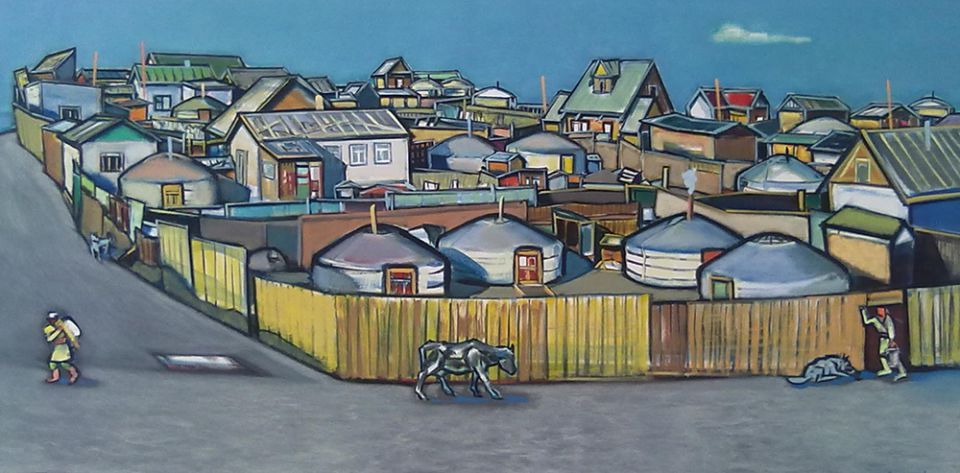

Потому что юрта – это изобретение кочевников, сделанное в той самой области Внутренней Монголии из которой тюрок-якутов (народ Саха) в начале 13 века вытеснили племена под водительством Чингиз-хана. И выглядит она примерно вот так.

Итак, что такое юрта? Слово «юрта» (yurt, jurt, jurd) – тюркского происхождения. У монголов (равно как и у бурят, которые тоже почти монголы) юрта называется гэр.

У тюрок слово «юрт» первоначально означало некую территорию, владение, но постепенно это название переместилось на собственно жилище.

А именно (в наиболее общем случае) – жилище на основе цилиндрического плетёного каркаса, обтянутого чем-нибудь для защиты от дождя, ветра и холода, с округлым или коническим навершием. В самом верху обычно оставляется круглое отверстие для выхода дыма. Классическая юрта покрывается войлочными кошмами.

Убегая от неминуемого физического истребления, народ Саха нес с собой и традиции строительства «юрты». Однако климат долины Туймада не есть аналог лесостепей Прибайкалья. Из животных прижились лошади и коровы, а овцы – производители шерсти, основного строительного материала для юрт – передохли в первую же зимовку.

Однако круговая форма сооружения сохранилась в «урасе» и по мере продвижения якутов к тундре, с ее сильными ветровыми нагрузками, стала проявляться и в шестигранной форме жилищ из дерева.

С другой стороны, внешняя форма жилищ русских поселенцев 16 века в Русском Устье, поразительно близка к шестиугольной форме. По своей структуре, по всем физическим параметрам, оно имеет максимальное значение сохранение энергии — тепла.

Ведь из школьного курса физики всем известно чем больше острых углов у здания, тем больше потеря энергии. Ветер, обдувая острые углы дома, выдувает тепло, дом становится холоднее, и чем острее угол, тем больше тепла теряет дом.

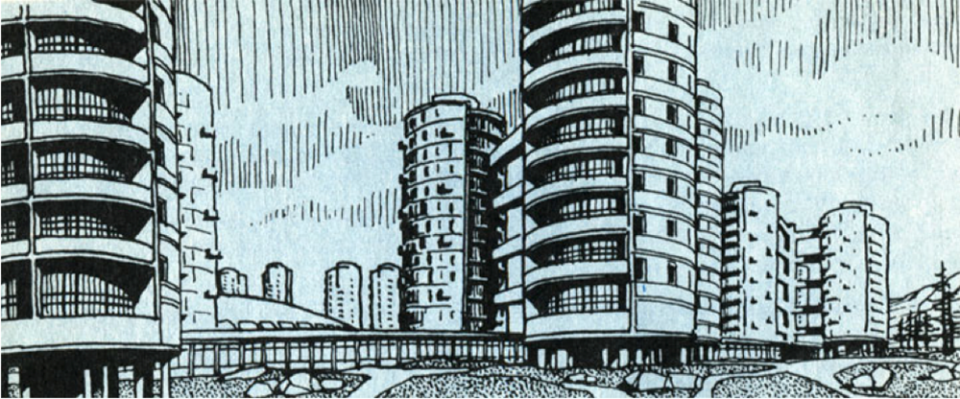

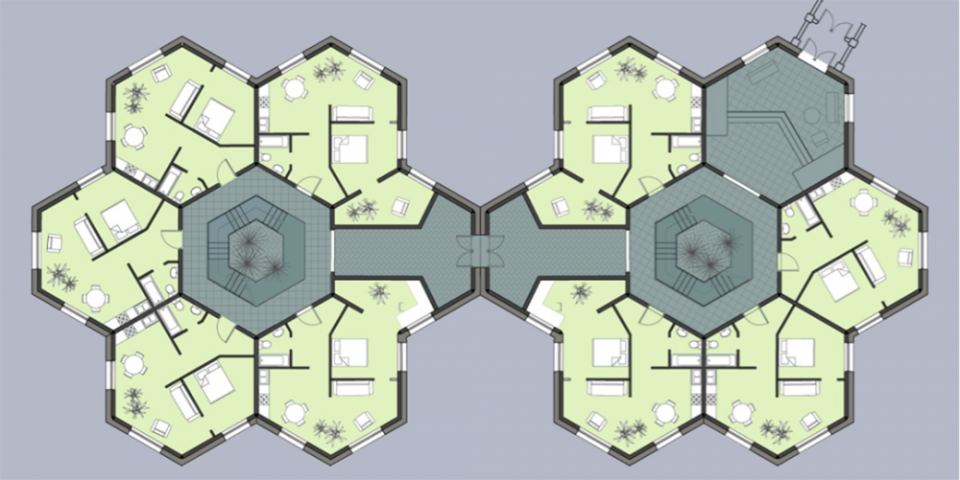

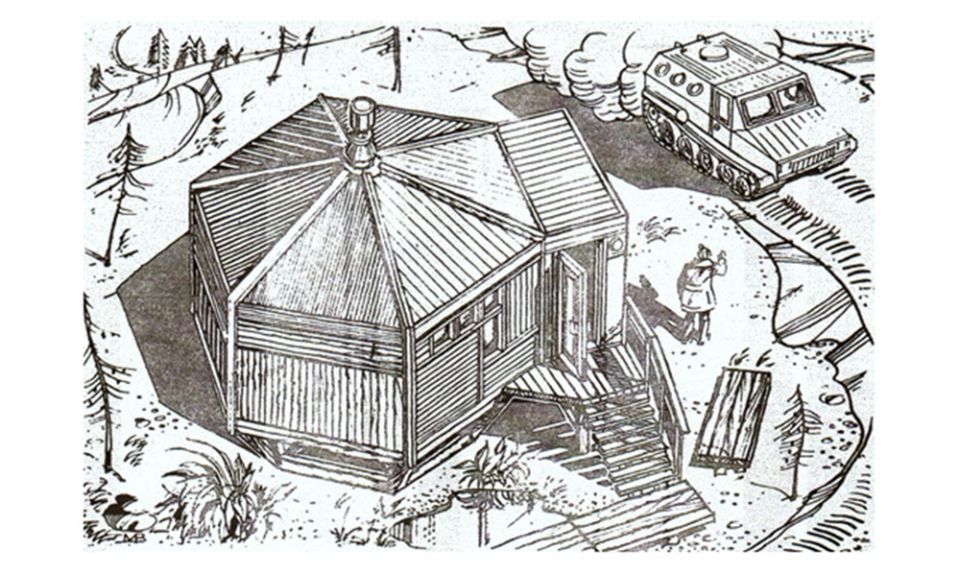

Рождения идеи дома – МОНОСОТА

Архитектурный замысел о шестигранной форме жилищ жителей Крайнего Севера Клима Туралысова так и остался архитектурным замыслом.

Независимо от К.М. Туралысова в 1989 году инженер-конструктор, Владимир Шумовский, проводя научные исследования на тему «поведение материалов в условиях Крайнего Севера», пришел к выводу об оптимальной шестигранной форме здания для арктических условий.

Общаясь с местными жителями, Шумовский обозначил проблему — не существует хороших качественных домов, которые держали бы тепло в условиях сурового климата крайнего севера.

Эта идея зрела и в дальнейшем – Владимир Шумовский находит решение, какой дом должен быть для максимального сбережения тепла — это моносотная структура, т.е. ДОМ-МОНОСОТА.

Моносота — это шестиугольная форма здания, почти приближается к форме окружности, а поэтому острых углов нет и ветер обтекает здание, не «хватается» за углы, не «забирает» с собой тепло.

Исследования в этой области привели к новым разработкам. Получилось, что дома-моносоты могут идеально служить людям в любых климатических условиях, этим домам не страшны: морозы и знойная жара, наводнения, землетрясения, ураганы.

Дом делается из экологически чистых материалов. Дом «дышит», поэтому в доме не скапливаются запахи от сгоревшего масла на плите, всегда чистый и свежий воздух.

Дом долго держит тепло, он является хорошим накопителем тепла, даже если вы открыли настежь дверь в мороз на несколько минут, то по инерции дом очень быстро восстановит комнатную температуру в доме. Это напоминает русскую печь в доме, которую топят один раз и она в течение суток горячая — отдает тепло в дом.

И важным является скорость строительства. Так как лето на крайнем севере очень короткое, то нужно успеть сделать дом быстро.

Дом – моносота ставится на винтовые сваи за 2-3 дня. Ничего особенно в винтовых сваях нет – однако эта простота и является залогом надёжности.

В винтовом же строительстве достаточно бурения «лидерной» скважины, по размерам соответствующей диаметру сваи. После этого производится ввинчивание опоры без какой-либо дополнительной сварки и подготовки.

Стоит также отметить, что работать с винтовыми сваями в зимнее время не только можно, но и рекомендуется. Например, для возведения здания на воде. Гораздо проще делать это в то время, когда вода замерзает и её можно использовать в качестве опоры.

Дом – моносота идеально подходит для Крайнего Севера по скорости строительства и удержанию тепла. Строительство подобных домов довольно быстрый процесс.

На строительной площадке стены вместе с окнами и дверными проемами ставят на каркас (стальной, алюминиевый либо деревянный), опирающейся на ростверк винтовых свай.

Между домом и землей получается так называемое «подполье». Такая конструкция не позволит оттаивать вечной мерзлоте. Значит, как уверяют строители, дом будет твердо стоять на своих железных ногах.

И дело не только в том, что такие дома – малоэтажные. Материалы, из которых строят подобные дома тоже необычайно легкие.

Для строительства используются плиты из древесно-слоистого пластика (ДСП) с утеплителем внутри, облицованные с внутренней стороны дополнительно двумя слоями гипсокартона, а с наружной стороны специальной огнестойкой цементной плитой.

Также внутри плит делается дополнительный слой утеплителя. Такие панели водостойкие и пожаробезопасные из-за специальной пропитки. Кроме того, домам из таких панелей не страшны морозы за –60 градусов Цельсия. Сохранять нужную температуру будут специальные алюминиевые радиаторы с регуляторами температуры.

Из других коммунальных новинок в домах, построенных по новой технологии, используются приборы учета воды и электричества, средства пожаротушения, системы видео наблюдения и даже согревающий кабель на кровле, чтобы не образовывались сосульки.

Но при всех своих достоинствах дома построенные по такой технологии имеют довольно большую цену. Стоимость строительства квадратного метра жилья в таком доме доходит до 85 000 рублей.

Проектные хитрости для удержания тепла в жилище от Клима Туралысова

Проектирование северного жилища минимум обязано включать:

- проектирование пространственной оболочки жилища;

- планировку внутреннего пространства с учетом особенностей окружающей среды;

- строительные технологии, повышающие сопротивляемость жилища внешним воздействиям;

- использование новых информационных технологий.

Концепция зонирования жилища является главной в проектировании жилых домов и применяется в настоящее время для зонированного управления параметрами среды.

Экологическое зонирование и организация экологически «единого» внутреннего пространства выражается в ориентации жилища, построении его пространственной оболочки и остекления, в управлении внутренним климатом и потреблением энергии.

Американский архитектор Ральф Ноулз указывает, что ориентация жилища наряду с формой его пространственной оболочки влияет на подверженность строения воздействиям сурового климата.

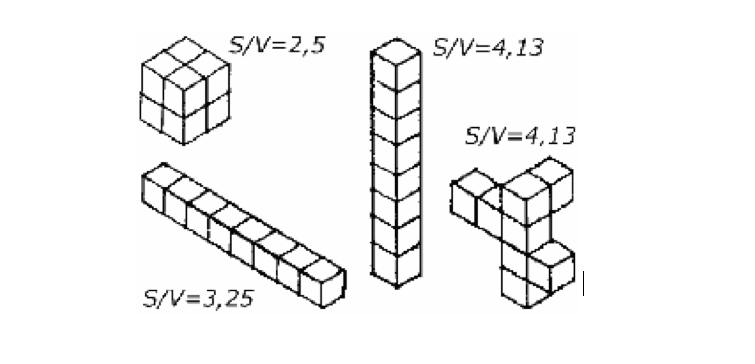

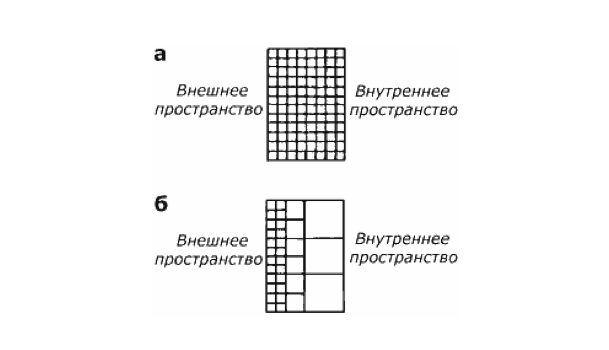

Ноулз обнаружил, что «отношение площади к объему (S/V) или коэффициент подверженности коррелирует с уровнем воздействий конкретной строительной площадки, поэтому степень подверженности здания воздействиям может соответствовать условиям застройки».

Чем меньше отношение площади к объему, тем менее подвержено здание влияниям климата

Другими словами, когда пространственная компоновка здания в целом образована пространствами с более или менее одинаковыми размерами, вариация температуры между помещениями уменьшается при приближении к центру объема здания.

Таким образом, создается температурный градиент между помещениями, расположенными у наружных стен, и внутренними пространствами, не соприкасающимися с ограждающими конструкциями.

Концепцию Ноулза об организации небольших помещений вдоль ограждающих стен необходимо широко использовать. Размещение здесь небольших комнат, состоящих из подсобных помещений и кладовых, играет роль «толстой» стены, защищающей здание от суровых климатических условий.

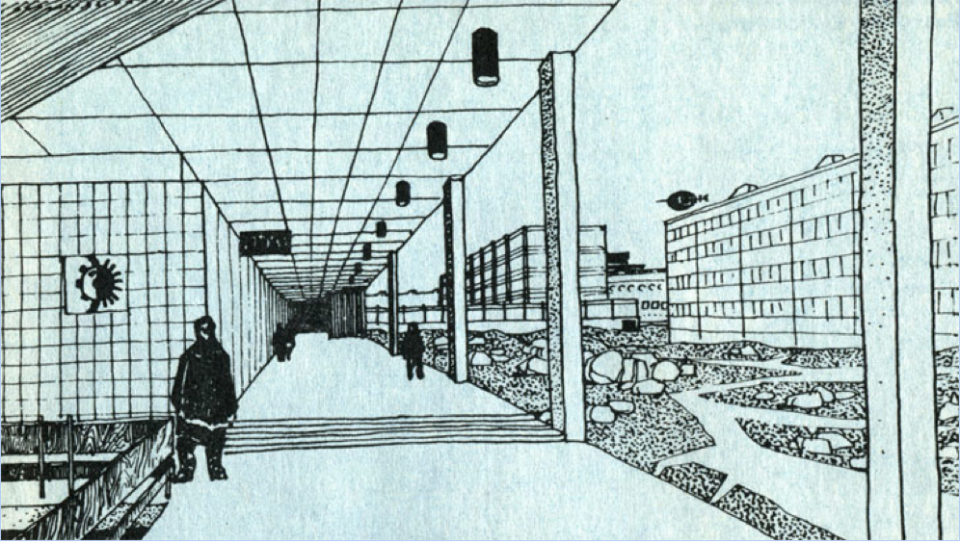

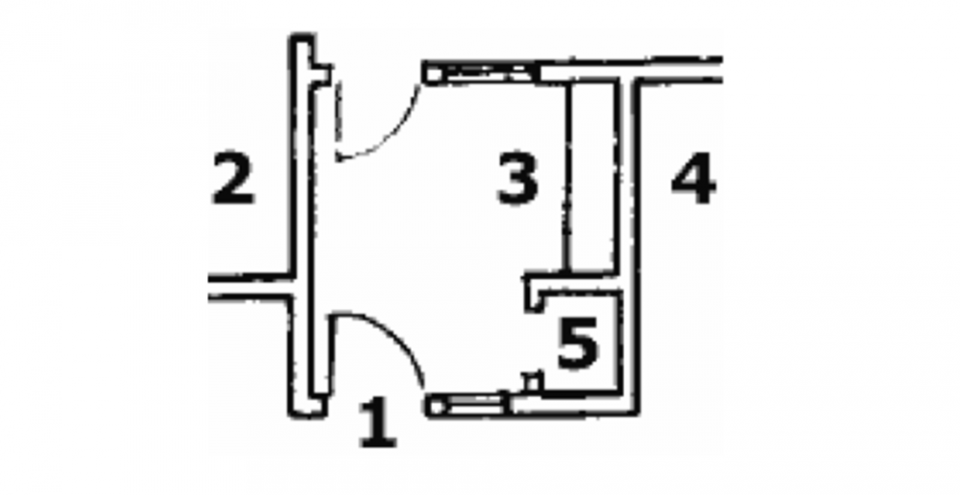

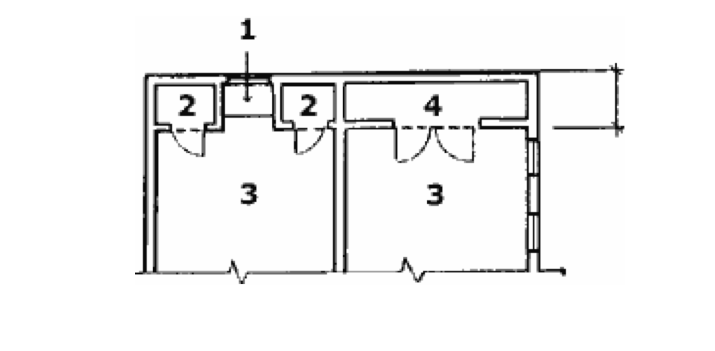

Аксиомой является использование воздушных завесы и двойных входов Двойной вход снижает «тепловые потери благодаря инфильтрации и теплопроводности». Образованный небольшим входным пространством с дверными проемами по обеим сторонам входной узел функционирует как переходная зона между холодным наружным пространством и теплым интерьером.

Двойной входной узел:

1 — вход; 2 — внутреннее пространство; 3 — скамья; 4 — внешнее пространство; 5 — туалет.

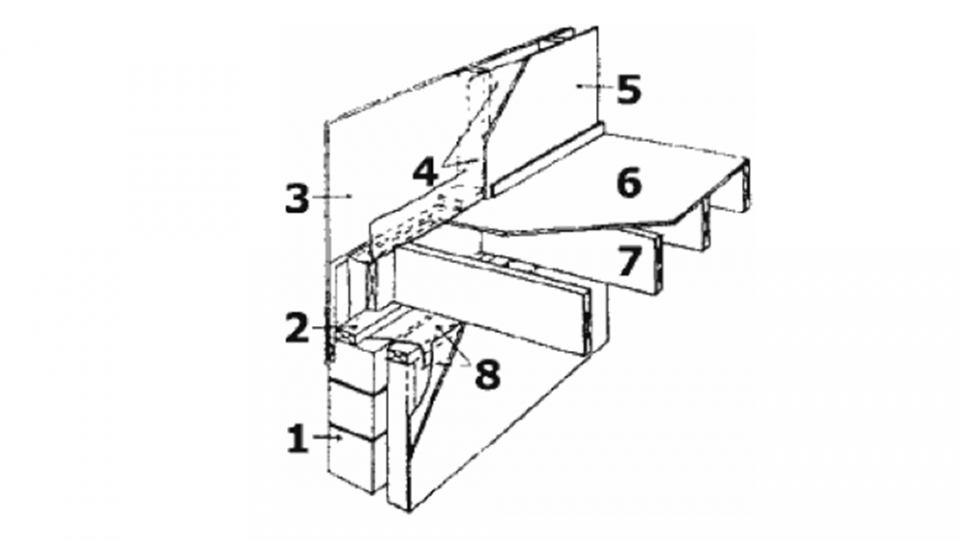

Необходимо значительную часть жилых домов на Севере строить из деревянных конструкций. Современные наружные стены должны иметь большую толщину (от 300 мм) для создания небольшого коэффициента теплопередачи. Несущие элементы покрытия лучше всего проектировать из представлены деревянных составных балок, которые при хорошей их теплоизоляции могут существенно снижать теплопотери через кровлю.

Повышенный расход теплоизоляционных материалов в конструкциях стен, потолков и полов определил появление «супер изолированного дома».

В дополнение к усиленной теплоизоляции на теплой (в зимних условиях) поверхности утеплителя создается воздушная прослойка для предотвращения конденсации влаги и инфильтрации воздуха.

Установлено, что проникновение через оболочку здания влаги, содержащейся в атмосфере помещений, в стенах, потолках и полах, может образовывать конденсат, что приводит к ухудшению теплоизоляционных свойств утеплителей и повышает влагосодержание конструкций зданий. Так как водяной пар попадает в оболочку здания главным образом диффузионным или конвективным путем, использование воздушной прослойки может предотвратить проникновение влаги в пустоты конструкций.

Типовой узел стены: 1 — стена из бруса 200х200мм ; 2- опорная пластина; 3 — внешняя обшивка; 4 — воздушная прослойка; 5 — внутренняя поверхность стены; 6 — обшивка пола; 7 — деревянные прогоны; 8 — воздушная прослойка.

Однако без достаточного воздухообмена между наружной и внутренней средами воздух помещений может стать вредным для обитателей дома. Главной причиной вредных воздействий в этом случае являются газы, выделяемые синтетическими материалами: синтетические составляющие деревянных конструкций, ковров и т.п.

Проект северного дома для должен, кроме того, соответствовать теплым и влажным погодным условиям лета. Экологически «умный» проект, предназначенный для снижения влияния холода в зимних условиях, летом работает на охлаждение дома за счет использования «эффекта вытяжной трубы».

Воздух циркулирует в таком доме благодаря разности температур атмосферы в нижней и верхней частях здания. Этому процессу способствует вентилятор, размещаемый в конструкциях покрытия или в проеме, расположенном в верхней части стены.

Следует постоянно помнить о тщательнейшей противопожарной обработке упомянутых воздушных полостей надежными антипиренами и обязательной установке противопожарных перегородок, т.к. в противном случае при возникновении пожара эти полости явятся каналами распространения огня, который очень сложно будет потушить.

Освоение более совершенных проектов северных домов уже в настоящее время связано с привлечением экологических принципов, которые определяют планировку жилой среды, выбор конструктивных решений, использование новых материалов и применение передовых информационных технологий.

Дружелюбная архитектура биоклиматический дома (Sailor House) для Крайнего Севера

Биоклиматическая архитектура – это одно из направлений, которое органично сочетает традиционные приемы архитектуры и особенности окружающей среды. Так полагал К.Г. Туралысов.

Биоклиматическая архитектура основывается на следующих главных принципах:

- тепловая защита зданий от жары и холода с помощью изоляции и уменьшения теплоотдачи;

- накопление солнечной энергии в солнечное время года и ее использование для отопления зданий зимой и освещения дома в течение всего года. Для достижения этих целей архитекторы проектируют здание таким образом, чтобы оно правильно размещалось в пространстве. Кроме того, дизайнер продумывает правильное размещение оконных проемов и расположение комнат в зависимости от их потребностей в освещении и тепле;

- выведение тепла из здания в жаркое время года путем усиления естественной ночной вентиляции, и защита от солнца, в основном, при помощи затенения ;

- улучшение прилегающей к зданию территории.

Биоклиматические здания построенные по технологиям устойчивого строительства, учитывают дружелюбное отношение к природе, когда функциональность и эстетичность дома вступают в диалог с окружающей средой. Главная цель архитекторов есть гармония с природой и стремление приблизить среду обитания человека к окружающему пространству.

Биоклиматический дом учитывает особенности климата региона и призван, обеспечить максимально комфортные условия для жизни в сочетании с минимальным потреблением энергии.

Кроме того, для производства энергии используется доступные экологически чистые источники энергии, такие как солнце, возобновляемые биоресурсы , ветер, вода и почва. Это помогает существенно экономить энергию для обогрева и охлаждения здания, а также его освещения.

Для достижения этих целей дому придают многоранные (закругленные) формы, выделяют внутри здания буферные тепловые зоны, защищают его от холодных ветров творческим использование ландшафта местности. Благодаря таким нехитрым мерам удается снизить потребление энергии на 20-30 процентов от среднего уровня.

Это направление в архитектуре довольно новое, позволившее поколениям инженеров и архитекторов реализовать старую идею – создание привлекательных с эстетической точки зрения зданий, способных приспосабливаться к изменению климата на протяжении дня, времени года или целого года.

В прошлом строителям удавалось легче достигать гармонии жилищ с окружающими природными условиями благодаря использованию традиционных, проверенных архитектурных приемов. Чаще всего дома строились из местных материалов и были тесно связанными с окружающей экосистемой. Клим Туралысов строить биоклиматические здания из… «чуркобетона». Автор публикации даже подготовил отдельную работу на данную тему.

Именно поэтому принципы биоклиматической архитектуры больше всего подходят для создания небольших частных домов, ведь их намного легче вписать в природных ландшафт и минимизировать негативное влияние на окружающую экосистему.

Методами биоклиматической архитектуры являются использование тепловой защиты зданий, применение пассивных солнечных систем, внедрение систем естественного охлаждения и освещения и некоторые методы рационального использования энергии (тепловые зоны, аккумулирование тепла строительными материалами).

Благодаря этим мерам удается достичь экономии энергии до 30 процентов по сравнению с энергоэффективным зданием. В сравнении же с не изолированным более старым зданием экономия может составить около 80 процентов.

Одна из самых важных составляющих частей биоклиматического дома – зеленые насаждения Если в северном климате сложно устроить райские кущи вокруг жилища, следует отдать предпочтение зимнему саду.

Растения в доме создадут приятную атмосферу, улучшат качество воздуха и подчеркнут дизайн помещения. Огородникам придутся по душе теплицы и специальные биокультивационные установки, позволяющие обеспечить семью свежими витаминами.

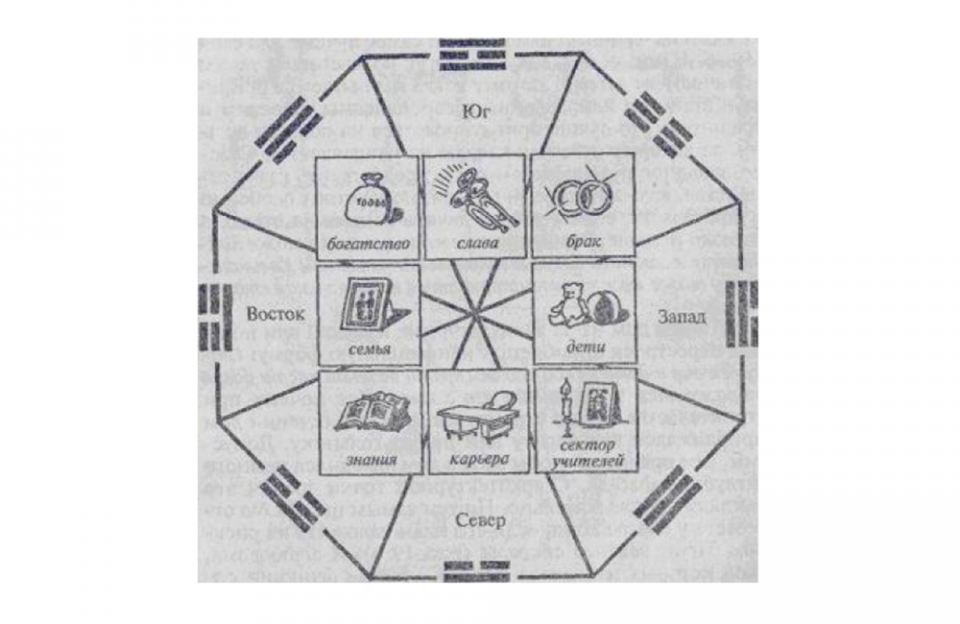

Идея дома «Багуа» – полезная, но не всем понятная

Близкое знакомство и постоянно общение К.Г. Туралысова с китайскими коллегами позволило ему воспользоваться опытом фэн-шуя, который создает наиболее удобную и гармоничную конструкцию жилища, где человеку будет уютно и тепло. А мастера фэн-шуй разрабатывают внутреннее устройство дома, руководствуясь принципом багуа.

Багуа — это китайский восьмигранник, состоящий из девяти секторов.

Чтобы определить правильность расположения комнат в доме, китайцы просто ориентировали его по входной двери.

Однако если требовалось выяснить, какая комната подойдет кому-то из домочадцев, брали космический компас и ориентировали по странам света: юг, юго-восток, юго-запад, запад, восток, север, северо-восток, северо-запад.

Каждому из направлений соответствуют определенные области жизни человека:

Центр дома считается местом удачи, успеха. Юг отвечает за славу и популярность людей, юго-восток — за богатство и романтические привязанности, юго-запад — за брак и материальную обеспеченность, восток — за крепкую семью и счастье детей, запад — за детей и здоровье всех членов семьи, север — за карьеру и будущее детей, северо-восток — за знания и помощь влиятельных людей, а северо-запад — за успехи в учебе.

Так что идеальная планировка дома как бы отражает все взаимосвязи семьи с внешним миром, все области жизни, в которые вовлечена семья. К тому же для каждого члена семьи тоже отводится свое направление: юго-запад отводится матери, юг — второй дочери, юго-восток — старшей дочери, восток — старшему сыну, запад — младшей дочери, север — второму сыну, северо-восток — младшему сыну и северо-запад — отцу семейства.

Как видите, план идеального дома, отвечающего стандартам, рассчитан на большую и дружную семью. И обычно китайцы располагали комнаты в своем доме так, чтобы каждый из членов семьи получил самое лучшее для себя место.

Иногда дом из-за архитектурных изысков или поздних перестроек приобретает неправильную форму. Отсутствие в доме какой-то жизненно важной части багуа отражается и на жизни его хозяев. Вот почему при строительстве нужно стремиться, чтобы в сечении дом приближался к квадрату или прямоугольнику.

К.Г. Туралысов полагал, что идеальной формой биоклиматического здания на Крайнем Севере служит восьмигранник багуа. Автор настоящей публикации уже писал об этом в публикации: «Архитектура высоких широт: от «мерзости запустения» к « застывшей музыке» городов и поселений».

Наглядно видно, что «Спецстрой России» в своей проектной практике творчески использует многие идеи Клима Геориевича Туралысова.

Вместо заключения: мнения Клима Георгиевича Туралысова о полезности архитектурных идей и их характере:

- Архитектурная идея подобна йогурту – не всякая из них полезна.

- Полезные идеи приходят, когда вы не спите и находитесь начеку, чтобы не пропустить намек.

- Хорошие идеи появляются из плохих идей, но только если последние имеются в достаточном количестве.

- Более крутые идеи перескакивают через посредственные.

- Идеям не нужен паспорт, и они часто переходят любые границы безнаказанно.

- Лучшие идеи берите из природы, вот только откроет ли она их вам?

- Идеи никогда не появляются от просмотра телевизора.

- Идеи ненавидят конференц-залы, особенно такие конференц-залы, где сохранился опыт критики, личных выпадов или занудства.