- «Образцовые дома» града Петрова

- Истоки типовой застройки. Годовщина указа об «образцовых домах»

- 20 октября 1714 года Петр I издал указ о запрете каменного строительства везде, кроме Петербурга, где позволительны лишь «образцовые дома».

- Электрическая тяга. История первого трамвая в Петербурге

- Ради мечты

- Мазанки Трезини

- Статьи по теме

- «Образцовые» дома в Петербурге Петра I

«Образцовые дома» града Петрова

Со времен Петра I в Северной столице сохранилось не мало домов, возведенных для «именитых», «зажиточных» и «подлых» горожан. В статусах «образцовых» строений разбирались «СПб ведомости».

Макеты петровских «образцовых» домов в экспозиции в Комендантском доме. ФОТО АВТОРА

Типовое строительство зачастую считают приметой современной застройки, а на самом деле в России оно восходит к эпохе начала создания Петербурга. Безусловно, это было связано с идеей идеального регулярного города, с ориентацией Петра на столь милые его сердцу западноевропейские градостроительные образцы.

Как указывалось в первом описании Богданова-Рубана, датированном серединой XVIII века, причиной регулярной застройки города явилось желание Петра I «наискорее лучшую новому месту красоту придать». По указам начала XVIII века, возведение строений требовалось «сплошной фасадою», то есть дома шли вплотную один к другому. Это тоже было новшеством в российском градостроительстве, особенно значимым в нашем городе, столь подверженном ветрам.

При типовом строительстве техника и материалы играли второстепенную роль. Главным было их единообразие. Естественно, приказать всем, имущим и неимущим, возводить каменные хоромы было невозможно, поэтому допускались также деревянные и мазанковые строения.

Первые «образцовые мазанки» появились в 1711 году неподалеку от Петропавловской крепости. В указе от 4 апреля 1714 года Петр I, обращаясь к вопросу о строительстве жилых домов, приказал: «а каким манером домы строить, брать чертежи от архитектора Трезина. ». Первые проекты «образцовых» домов были созданы по проектам архитекторов Ж.-Б. Леблона и Д. Трезини. Пользуясь ими, жители города должны были возводить единообразные строения в соответствии со своим общественным и материальным положением. Как известно, предполагалось различие домов для «именитых», «зажиточных» и «подлых».

«Именитые» — это прежде всего дворяне и царедворцы. «Зажиточные» или, говоря современным языком, состоятельные, — это в первую очередь купцы, ремесленники и промышленники. К «подлым» (это слово тогда еще не воспринималось в современном эмоциональном ключе) относились «обретающиеся в наймах и черных работах», то есть простой народ, плативший подушную подать, введенную в России Петром I одновременно с введением переписи мужского населения. Дома для «подлых» предполагалось возводить на «второстепенных улицах».

«Образцовыми» домами в первую очередь застраивали Васильевский остров, поскольку там предполагался центр города. Хотя возводили такие дома и в других местах, например на набережных Невы.

Безусловно, проекты «образцовых» домов носили не обязательный, а рекомендательный характер. Требовалось в первую очередь соблюдение этажности, общих размеров и расположения постройки на участке. Только так можно было обеспечить быстрый рост города, в котором к 1725-му, когда не стало Петра, насчитывалось около шести тысяч домов.

Сосчитать процентное соотношение деревянных, мазанковых или каменных «образцовых» домов невозможно. В начале строительства каменные дома были явно в меньшинстве, а преобладали деревянные и мазанковые, поэтому петровский город был очень пожароопасен. После серии катастрофических пожаров в 1737 году была создана Комиссия о Санкт-Петербургском строении, которую возглавил Б.-Х. фон Миних, строивший Петропавловскую крепость. Целью комиссии было решать: «како быть строению, как по улицам, так и во дворах. и учинить тому строению. особливо твердый план и чертеж, дабы всяк впредь по тому надежно строить и поступать мог».

Большинство горожан не раз бывали в Петропавловской крепости, но вряд ли многие задумываются, что два здания на ее территории напоминают об «образцовых» домах, «введенных в оборот» Петром I. И хотя построены они были уже в период правления его дочери императрицы Елизаветы Петровны, тем не менее позволяют представить застройку города первой половины XVIII столетия . И к тому же прекрасно сохранили свой первоначальный внешний облик.

Первый — Обер-Комендантский, или Комендантский, дом, построенный в 1743 году. Его основной корпус, ориентированный на главный вход в крепость со стороны Петровских ворот, полностью согласуется с типовыми проектами «образцовых» домов для «именитых», разработанными в 1730-х годах Комиссией о Санкт-Петербургском строении. Несомненно, для комендантов крепости и не могло предназначаться иное строение.

Второй — Инженерный дом. И хотя он был построен в 1749 году, его архитектура напоминает об «образцовых» домах петровского времени для «зажиточных», проект которых разрабатывал первый архитектор города Д. Трезини.

Конечно, это не единственные строения в городе, сохранившие в той или иной степени свой облик с эпохи начала застройки Петербурга. Можно вспомнить, например, несколько домов на Васильевском острове: дома Троекурова (6-я линия, 13), Боткина (18-я линия, 41), Трезини (Университетская наб., 21), Первого Кадетского корпуса (Кадетская линия, 5), Ярославского синодального подворья (наб. Лейтенанта Шмидта, 39). Все они являются образцами гражданской застройки города первой половины XVIII века, возведенными на основе «образцового» проекта для «именитых».

Материал был опубликован в газете под № 105 (6214) от 15.06.2018 под заголовком «Образцовые хоромы».

Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 105 (6214) от 15.06.2018.

Истоки типовой застройки. Годовщина указа об «образцовых домах»

20 октября 1714 года Петр I издал указ о запрете каменного строительства везде, кроме Петербурга, где позволительны лишь «образцовые дома».

Петр I, задумав возведение новой столицы, русского Амстердама, столкнулся с суровой реальностью и принялся бороться с ней так, как умел, — силовым способом. 20 октября 1714 года царь издает указ, касающийся строительства по всей державе: дома из камня и кирпича должны были появляться только в одном Петербурге. В других же городах это запрещалось под страхом сурового наказания.

Электрическая тяга. История первого трамвая в Петербурге

Ради мечты

Нет, отчасти понять Петра Алексеевича, разумеется, можно. Мечта есть мечта. Если город на Неве задуман каменным — значит, так тому и быть. Но нужно было предпринять что–то такое, чтобы взять за горло всех, кто не воспринимал царский прожект всерьез, предпочитая основательно построиться в родных пенатах. К концу октября 1714–го, по всему видно, терпение у государя лопнуло.

Ведь возникла почти не решаемая кадровая проблема. Петербург строился быстро, найти разом много хороших каменщиков было сложно. Вот и пришлось «ударить» указом: хочешь каменный дом — поезжай в столицу, и баста! Кирпичных дел мастера в результате должны были остаться по всей стране без работы. Что ж, не хочешь помереть с голода — тоже в столицу двигай!

Но эти меры помогли не особо — пришлось свозить в Петербург насильно. Оставалась и проблема со строительным материалом: место постройки нового города оказалось не слишком богато камнем. Не спасал даже введенный для решения этого вопроса «каменный налог» для всех въезжавших в город. Как следствие, даже те, кто хотел перебраться в новую столицу и обзавестись тут палатами, не всегда могли осуществить это. И тогда в ход пошел вид строительства, еще ни разу до того не применявшийся на Руси, — типовой.

Мазанки Трезини

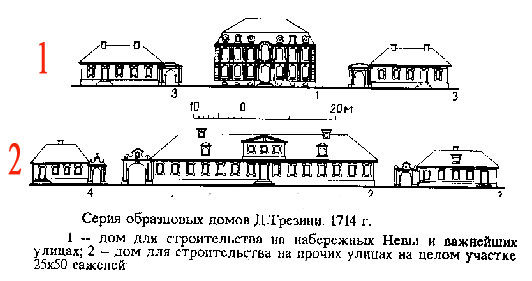

Были разработаны и представлены горожанам несколько типовых проектов построек — вдоль набережной Невы и важнейших улиц, а также для возведения на прочих участках.

Автор проектов — архитектор Доменико Трезини, так что сделаны они были со вкусом. Предлагаемые «образцовые дома» различались по дизайну и размеру. Объединяло их одно: это по факту были мазанки — глинобитные постройки на деревянном каркасе, декорированные под кирпичные. При этом они обладали целым рядом преимуществ.

Во–первых, мазанки относительно дешевы в изготовлении. Во–вторых, возможность воспользоваться готовым проектом значительно упрощала строительство. А в–третьих, были они, в отличие от деревянных строений, менее пожароопасны. Пожары — одна из главных бед российских городов того времени.

Иными словами, «образцовые дома» позволили отстроить Петербург намного быстрее. Уже к концу 1724 года в новой столице России было порядка 6 тысяч домов, так что император мог любоваться тем, как его мечта воплощается в жизнь. Справедливости ради нужно отметить, что большую роль сыграло то, что градостроительный план создавался и внедрялся централизованно, так же как осушение почвы, прокладка улиц и обустройство речных берегов. Но тем не менее без типовых проектов этого добиться было бы невозможно.

Впрочем, «образцовые дома» оказались не слишком долговечными. К концу XVIII века их практически не осталось, равно как и построенных в петровские времена деревянных зданий. Огонь и вода — пожары и наводнения — позаботились о том, чтобы этот тип застройки постепенно канул в Лету.

Каменное строительство по всей остальной России разрешили только в 1741 году, когда в стране появилось в достатке кирпичных заводов, а бешеные темпы возведения столицы перестали быть настолько важными. Идея же «образцовых» построек была временно отложена, чтобы реализоваться пару сотен лет спустя — в других условиях и при других обстоятельствах.

Статьи по теме

«Образцовые» дома в Петербурге Петра I

Как известно, Санкт-Петербург принадлежит к тому типу городов, которые не росли естественным образом, а строились по плану.

Генеральный план 1716—1717 годов, Доменико Трезини , 1716

То есть, в начале восемнадцатого века потребовалось возвести очень много строений сразу, причем для разных категорий людей — дворян, военных, ремесленников и т. д.

Задачу осложняла катастрофическая нехватка кирпича в Петербурге (не было кирпичных заводов), царю же хотелось, чтобы новая столица была отстроена по европейскому образцу и, таким образом, отличалась бы от «деревянных» российских городов.

Однако обстоятельства оказались сильнее неукротимой воли Петра, и в первые годы городские постройки были в основном деревянными.

Графа Потемкина тогда и в помине не было, но что-то похожее на «потемкинские деревни» уже появилось: деревянные петербургские дома раскрашивали «под кирпич», чтобы не мытьем, так катаньем обеспечить сходство с европейскими городами.

Домик деревянный, просто раскрашен «подкирпич»

Дома людей знатных отличались от жилья менее обеспеченных жителей в первую очередь размерами, во вторую — некоторыми архитектурными излишествами, например, шпилями, которые также должны были приблизить петербургскую архитектуру к европейской.

Домик Петра I. Петр велел раскрасить домик «под кирпич», а крышу — «под черепицу.

Между тем время шло, требования к новым постройкам повышались, и строительное дело постепенно ставилось на поток. Необходимость возведения множества домов сама собой подталкивала к идее строительства по типовым моделям.

Так принцип рациональности победил индивидуальную фантазию. А поскольку деревянные постройки при возгорании полыхали, как свечки, с течением времени стало процветать сооружение так называемых мазанок. Они возводились из того, что было под рукой: сначала собирали деревянный каркас, который затем заполнялся и обмазывался глиной (вот где, наверное, истоки современной технологии строительства «каркасных» домов!). В дальнейшем их также раскрашивали под кирпич, и это было проще, чем создавать «камуфляж» для деревянных строений.

Но главное, пожалуй, что впервые в истории отечественной архитектуры началось строительство «по образцам». Первые «образцовые мазанки» были заложены царем Петром неподалеку от Петропавловской крепости в 1711 году. Они положили начало новой эпохе в строительном деле — эпохе типовых, как назвали бы их сегодня, проектов. Преимущества здесь были налицо: возможность быстро скопировать образцовый проект, быстро выстроить дом, причем более огнестойкий, чем деревянный, и более дешевый, чем кирпичный.

Одноэтажные типовые мазанки, раскрашенные под кирпич, придавали новой столице облик, отличающийся от тогдашних российских городов. Однако подобный способ застройки все задачи решить никак не мог. Из глины многоэтажное здание не возведешь, архитектурное оформление возможно только самое простенькое, да и век мазанок, увы, был недолгим. Вот почему в скором времени на берегах Невы начали одно за другим расти каменные строения, и некоторые из них благополучно дожили до наших дней.

Еще в 1707 году появились палаты А. В. Кикина возле Адмиралтейства — это был первый каменный дом в Петербурге.

Петербург. Кикины палаты

Спустя три года на Петербургской стороне был построен каменный дом канцлера Г. П. Головкина, затем — дворец царевны Натальи Алексеевны, Летний и Зимний дворцы царя Петра, а вскоре появился и настоящий архитектурный шедевр из камня — дворец А. Д. Меншикова на Васильевском острове. Однако настоящий бум каменного строительства в Петербурге начался с известного петровского указа 1714 года о запрещении на время во всей остальной империи строить дома из камня.

Васильевский остров, Меншиковский дворец

Именно в те годы в северную столицу потянулись подводы с обязательным грузом камней, которых так не хватало в краю болот. И в скором времени каменные особняки, дворцы и палаты начали расти, как грибы после дождя. Естественно, это было жилье для самых богатых людей.

Петергоф, дворец Марли

Расслоение по имущественному цензу угадывалось в типе дома: каменный дом — у богатого, мазанка — у жителя победнее, а какая-нибудь деревянная халупа — у самых малообеспеченных. И это уже отдаленно напоминает современную градацию жилья: согласитесь, панельные дома чем-то напоминают мазанки, а кирпичные и кирпично-монолитные — тогдашние каменные строения.

Стрельна, Путевой дворец Петра I

В еще большей степени сходство обнаружится, если мы вспомним, какую роль в «типовом» петербургском строительстве сыграл выдающийся архитектор того времени Доменико Трезини.

В первую очередь он известен петербуржцам как создатель Петропавловского собора, здания Двенадцати коллегий и множества других знаменитых строений.

Однако заслуга Трезини еще и в том, что он был автором первых «образцовых» жилых домов. Проект определенной серии предусматривал число этажей — один или два, протяженность фасада вдоль улицы, а также учитывал сословное положение владельца.

Возьмем, к примеру, «образцовый дом для подлых» (в те времена это слово еще не имело нынешнего оттенка): как правило, такое строение было одноэтажным, простым в архитектурном отношении, да и внутри оформлялось весьма скромно. Такой дом служил жильем для тех, кто трудился в поте лица.

«Образцовый дом для зажиточных» представлял собой здание, которое могло иметь большую протяженность фасада, а при наличии средств — и надстроенный второй этаж. Обычно он принадлежал зажиточному ремесленнику, владельцу пекарни или, выражаясь современным языком, «представителю среднего класса».

Разумеется, не были обделены вниманием и люди «именитые», правда, здесь таланта Трезини оказалось недостаточно, и к делу был подключен другой выдающийся архитектор — Жан-Батист Леблон. Именно он разработал «образцовые» фасады «домов для именитых»: в этих проектах уже появились архитектурные изыски, украшения, подчеркивающие знатное происхождение владельца.

«Образцовые» чертежи дома в печатном виде выдавались заказчику, но имели только рекомендательный характер. Если позволяли средства, можно было проявить фантазию и построить шикарный дом, предварительно согласовав рисунок фасада дома в Канцелярии городовых дел. Материал разрешалось выбрать любой, и, хотя старались возводить в основном каменные здания, строили дома и мазанкового типа, и деревянные. Обязательным было лишь соблюдение этажности и общих размеров постройки, а также правильное расположение на участке.

Только таким образом, — используя принцип серии, «образца», можно было в сравнительно короткие сроки возвести в болотистой дельте Невы тысячи новых строений (к 1725 году в городе их насчитывалось около шести тысяч).

Васильевский остров, 6 линия , дом 13, дом Троекурова

Васильевский остров, 1 линия , дом 15

Васильевский остров, дома на набережной Лейтенанта Шмидта

И если вернуться в век двадцатый, нетрудно обнаружить явное сходство в ситуации.

Еще во времена Н. С. Хрущева возникла необходимость массового строительства жилых домов, в результате чего многие ленинградцы переселились в «хрущевки». Далее разрабатывались другие, более совершенные проекты, пока наше время не узаконило триаду: типовое-комфортное-элитное. Эта классификация, как выясняется, исторически традиционна.