- История развития типового жилищного строительства в России и СССР

- Основы типового строительства

- Эпоха экспансии Российской империи на Восток

- Доходные дома

- Современное строительство

- Развитие строительства в 30-е года

- Развитие коммунальных квартир

- Рождение коммунальных квартир

- Введение новых материалов

- Закат планового строительства СССР

- Архитектура СССР и социалистических стран | Totalarch

- Вы здесь

- Архитектура жилых зданий СССР. 1933—1941

История развития типового жилищного строительства в России и СССР

Основы типового строительства

Типовое строительство, невзирая на все свои недостатки, является весьма прогрессивным явлением, так как позволяет в короткие сроки построить достаточно дешевой жильё в массовом количестве. Можно сколько угодно говорить о невысокой комфортабельности таких жилищ, о неприглядном, сером и унылом их виде, но, по большому счету, людям, у которых нет вообще никакого жилья, совершенно наплевать на внешний вид зданий, в которых они живут. А комфорт проживания определяется целями, с которыми подобное жильё возводится.

К слову сказать, большинство типовых проектов всегда разрабатывалось, и разрабатывается и сегодня, как раз с учетом того, чтобы людям было удобно жить в типовых домах, в противном случае вся затея не имеет смысла. Это только на начальном этапе быстрое возведение жилья преследует условные цели, на каком-то этапе всегда требуется повышение комфорта и доведение его до приемлемого уровня.

Многие специалисты считают, что идея типового строительства жилья – продукт индустриализации и урбанизации, которые получили свое развитие только в XIX-м веке. Однако на самом деле типовые дома возникли гораздо раньше, практически на заре человеческой цивилизации. Ярким примером тому могут служить русские избы – четырехстенки, пятистенки, крестовики и некоторые другие. Правда, это были индивидуальные проекты, реализовывавшиеся по условным типовым схемам в основном в сельских условиях и пригородах, но часто строились и большие избы шестистенки, рассчитанные на заселение большого количества наемных рабочих, и такие проекты реализовывались в больших сельскохозяйственных производствах.

Достаточно широко была распространена практика продажи готовых деревянных домов по одному упрощенному проекту, рассчитанному на небогатых застройщиков.

Такие дома выставлялись напоказ на специальных рынках, и покупатели после их осмотра могли быстро их разобрать, перевезти в нужное место и так же быстро собрать.

Эпоха экспансии Российской империи на Восток

Также несомненным развитием типового строительства жилых зданий, по крайней мере в нашей стране, можно считать эпоху экспансии Российской империи на Восток, когда новые города возникали буквально десятками каждый год и требовали быстрого заселения. В таких условиях строить что-то индивидуальное часто было просто невозможно, из-за недостатка времени на разработку проекта, поэтому строители пользовались самыми настоящими типовыми проектами, позволявшими не только убыстрять строительство, но и удешевлять его, причем значительно. Эпоха Петра I значительно усилила сферу типового строительства – император лично запрещал простонародью строить в новой столице, Санкт-Петербурге, индивидуальные здания, которые требовали длительного процесса возведения.

Он потребовал от придворных архитекторов разработать несколько типовых проектов с установленными габаритами зданий. Император лично основал мастерские, в которых буквально конвейерным методом производили деревянные конструкции будущих зданий — типовые срубы, заборы и прочие строительные элементы. Также он приказал механизировать строительную сферу, так в столице появились специальные «пильные мельницы», которые использовали быстрое течение Невы – так в разы ускорилась распиловка бревен, соответственно, уменьшились сроки возведения зданий.

Вся эта практика довольно быстро распространилась по всей России, и там, где возникала потребность, типовые проекты жилых зданий находили свое применение, например, в промышленных центрах Урала и Малороссии.

Доходные дома

С притоком в города большого количества рабочей силы в период индустриализации, который начался во всех странах в середине XIX-го столетия, потребовалось много дешевого жилья для размещения новых рабочих. С этой целью строились так называемые доходные дома с минимум удобств, но, тем не менее, способных хоть как-то решить жилищную проблему в быстро меняющихся условиях. Впрочем, такие дома имели самые разные классы устройства, например, для низкооплачиваемой рабочей силы просто строились в пригородах бараки с минимумом архитектурных особенностей, для служащих и прочих категорий наемной рабочей силы, включая и высокооплачиваемой, в черте города возводились дома, вписывавшиеся в окружающую архитектуру.

Такие доходные дома принадлежали как частным лицам, так и самым разным компаниям, часть их строилась на государственные средства. Сначала они строились по индивидуальным проектам, но позже определился наиболее оптимальный проект, который не требовал дополнительных вложений в его разработку, тем самым происходило удешевление строительства, причем весьма заметное. Правда, такие типовые по сути дома могли выглядеть по-разному, иметь разное количество этажей, но схема, по которой они строились, была одна и та же, то есть строго типовая. К слову сказать, и мало кто это подозревает, но сегодня почти треть всех старых зданий в большинстве европейских столицах, включая Москву, а также крупных городах, строились в свое время именно как доходные дома.

Современное строительство

Если перейти к теме современного типового жилого строительства, то типовое проектирование наибольшее распространение получило в СССР буквально через 10 лет после революции. После окончания Гражданской войны началось усиленное восстановление разрушенной экономики, и в города потянулась рабочая сила из деревни, а из-за границы стало приезжать большое количество иностранных специалистов. Всем им надо было обеспечить нормальные жилищные условия, в связи с этим советское правительство постановило разрабатывать типовые проекты жилых зданий, дешевых по стоимости и быстрых в сооружении.

Времена изменились, и дореволюционные нормы строительства уже не подходили, перепланировка многокомнатных квартир в старых домах не приводила к улучшению качества. Для этой цели начало разрабатываться множество проектов типовых жилых зданий, от 2-этажных до многоэтажных. Но единой политики в этом вопросе не было, и многие построенные дома оказывались или слишком неудобными, или слишком дорогими.

Проблема усиливалась тем, что совершенно не было новых технологий, и в основном городские дома строились из кирпича, а сельские – из бревен, что не способствовало ускорению строительства и быстрому расширению жилого фонда.

Развитие строительства в 30-е года

Все изменилось в 30-х годах, когда первые пятилетки набрали обороты, и в стране появилось множество своих собственных молодых и одаренных специалистов-строителей. Приток рабочей силы в города все усиливается, и проблема жилья уже не позволяет этот вопрос игнорировать. По всей стране появляется множество проектных бюро и строительных трестов, в первых разрабатываются новые типовые проекты, во вторых осуществляется проверка и внедрение самых разных строительных технологий. Так, появились технологии каркасного и сборного строительства жилых домов, весьма кстати подоспела технология монолитного железобетонного строительства, которая позволила значительно повысить скорость возведения зданий.

Постепенно вырабатывается единый стандарт дешевой, но комфортной квартиры. Таким образом к концу 30-х годов количество построенного жилья возросло до 80 миллионов кв. м – это был своеобразный рекорд, столько жилья не строилось даже в индустриальной Америке. В каждом промышленном городе возникают целые жилищные кварталы, и даже районы, застроенные типовым жильем. Общая технология строительства с общим архитектурным стилем и унифицированным набором стройматериалов позволили значительно расширить государственную программу жилищного строительства. Мало того – в колхозах и совхозах также стали массово строиться целые поселки по типовым проектам, включающим жилые дома высотой до 3-х этажей.

Развитие коммунальных квартир

Во время Великой Отечественной войны жилищное строительство очень сильно сократилось, так как все промышленные мощности пришлось задействовать для обеспечения повышенной обороноспособности страны. Однако начиная с 1944 года, в результате освобождения ранее оккупированных территорий, строительная индустрия вновь начала набирать обороты в связи с необходимостью восстановления разрушенного жилого фонда, который был утрачен в очень большой степени. Сразу после войны типовое жилое домостроение получило главные приоритеты, и все старые проекты были доработаны с требованием повышения скорости возведения зданий. Возникли и новые, более качественные проекты, основанные на применении новых стройматериалов и технологий.

Рождение коммунальных квартир

Так родились проекты современных коммунальных квартир, рассчитанных на проживание нескольких семей, хоть и на раздельных жилых площадях, но с объединенным пищеблоком и санузлом. Впрочем, к середине 50-х годов от подобных проектов полностью отказались в пользу строительства панельных домов, так называемых «хрущевок». Такие дома имели каркасную конструкцию, стены выполнялись из утепленных железобетонных панелей. Эта технология позволила осуществлять строительство многоэтажных жилых зданий в короткие сроки, и к началу 60-х годов основная потребность в жилье была в большой степени удовлетворена. По тем же самым проектам строились жилые дома в колхозах и совхозах, причем в целях убыстрения строительства даже в деревнях строились «хрущевки», хотя и модернизированные – не выше 4-х этажей, но в основном двухэтажные и трехэтажные.

Однако индустриализация и урбанизация городов и поселков продолжалась, причем довольно высокими темпами, и потому жилье требовалось постоянно. Кирпичное строительство сокращалось очень быстрыми темпами, а крупнопанельное наоборот, росло. К примеру, объем строительства крупнопанельных жилых домов за 10 лет (с середины 50-х до середины 60-х) вырос почти в 15 раз. Благодаря внесенным усовершенствованиям и изменениям в конструкцию зданий и планировку квартир (высота потолков, применение инновационных материалов для внешней отделки, совмещение санузлов и пр.) стоимость жилья уменьшилась более чем на треть без потери комфорта проживания. Удешевлению и убыстрению строительства также поспособствовало появление проектов 9-этажных, а затем и 16-этажных зданий, которые строились чуть ли не быстрее, чем 5-этажные «хрущевки», но при этом уровень комфорта в них был несколько увеличен, например, вместо стандартной 5-метровой кухни появились кухни в 10 м, а также санузел снова стал раздельным.

Введение новых материалов

В 70-х годах острота последствий урбанизации городов несколько снизилась, каркасно-панельное и монолитное железобетонное строительство было дополнено возведением зданий из довольно экономичного силикатного кирпича. Этот стройматериал позволил повысить уровень комфорта в жилых зданиях без особого удорожания строительства, хоть скорость возведения несколько и снизилась.

Достоинства силикатных фасадов также заключались и в том, что их не нужно было штукатурить – этот материал не требовал утепления, в отличие от железобетонных панелей и монолита, и хорошо выдерживал самые сильные морозы без потери комфорта внутри зданий. К началу 80-х годов строительство панельных «хрущёвок» практически прекратилось, и им на смену пришло масштабное монолитное железобетонное строительство и возведение зданий из силикатного кирпича. Именно эти стройматериалы применялись в 90-х и начале 2000-х, однако темпы городского строительства в связи с развалом СССР заметно снизились, государство практически перестало заниматься вопросами строительства, и возведением жилья стали заниматься исключительно частные компании.

Закат планового строительства СССР

Однако в наше время традиции панельного домостроения возродились, и появилось много современных проектов таких зданий. Хоть строительством и занимаются частные компании, но заказчиками строительство все чаще выступают муниципальные городские власти. Однако такого размаха, как в 50-80-е годы, типовое строительство уже не имеет и вряд ли когда-то эта практика возродится. Это было требование социалистической эпохи, и в других, капиталистических странах, таких требований просто не было. Конечно, и в них строились и строятся жилые многоэтажные дома по типовым проектам, но такие проекты не настолько массовые, какими они были во времена СССР, когда регулированием строительства занималось исключительно государство. Тогда только государство могло создать мощную научно-техническую и промышленную базу, обеспечивавшую строительную индустрию стройматериалами в необходимых размерах.

Капиталисты же всегда действуют на свой страх и риск, и им много дешевого жилья не требуется, даже если они и выполняют заказы муниципальных властей, которые не имеют такого оборота средств, который был обеспечен при плановой экономике.

Архитектура СССР и социалистических стран | Totalarch

Вы здесь

Архитектура жилых зданий СССР. 1933—1941

Глава «Архитектура жилых и массовых культурно-бытовых зданий (часть 1). 1933—1941». «Всеобщая история архитектуры. Том 12. Книга первая. Архитектура СССР» под редакцией Н.В. Баранова. Автор: Е.А. Тарасова (Москва, Стройиздат, 1975)

В начале 30-х гг. в жилищном строительстве СССР произошли серьезные изменения. В предыдущие годы новые жилые дома строили в основном в сложившихся до революции рабочих районах с целью ликвидации резкого различия между центром и окраинами, а также проводили работы по надстройке и реконструкции старых зданий, разбросанных по всему городу. Строительство в 30-е гг. новых промышленных предприятий определило и возведение новых крупных жилых массивов. В Харькове, Челябинске, Нижнем Тагиле, Новосибирске, Волгограде в непосредственной близости от промышленных объектов строились жилища, школы, дошкольные детские учреждения и др.

Необходимость быстрого расселения требовала ускорить темпы строительства, что достигалось применением наиболее простых строительных схем, конструкций. Несмотря на однообразные приемы застройки этих жилых массивов, недостаточное благоустройство и озеленение, идея строить жилые массивы с детскими садами и яслями, школами и магазинами, прачечными и другими зданиями коммунального обслуживания была прогрессивной и в дальнейшем нашла развитие в планировке и застройке жилых кварталов.

В Ленинграде и в новых городах, таких, как Запорожье, Магнитогорск, застройка велась на свободных территориях. В Москве жилищное строительство в основном размещалось на реконструируемых магистралях. Так как архитектура жилых домов стала определять облик центральных магистралей и новых районов города, изменилось и отношение к их архитектурно-пространственному решению. Появилась необходимость значительно улучшить тип массового жилого дома. Введенные в 1932 г. в Москве новые строительные правила (в дальнейшем этими правилами пользовались не только в Москве, но и в других городах) предусматривали увеличение площади и высоты жилых и вспомогательных помещений, устройство в каждой квартире ванной, улучшение оборудования бытовых помещений. Особое внимание уделялось внешнему облику жилых домов, в особенности размещаемых на магистральных улицах и площадях.

Жилая площадь квартир по новым строительным правилам увеличилась: для квартир в две комнаты с 30—35 до 35—40 м 2 , для квартир в три комнаты с 40—45 до 60—65 м 2 и для четырехкомнатных квартир с 60—65 до 70—75 м 2 . Наименьший размер кухонь определялся в 6 м 2 (вместо 4,5м 2 ). Соответственно были увеличены и размеры вспомогательных помещений. Высота помещений устанавливалась в 3,2 м.

Для первых лет рассматриваемого периода характерно следующее соотношение квартир: основную часть (50—60%) составляли трехкомнатные квартиры площадью 45—55 м 2 , 30% — двухкомнатные площадью 35—40 м 2 и 10—20% — четырехкомнатные квартиры площадью более 60 м 2 .

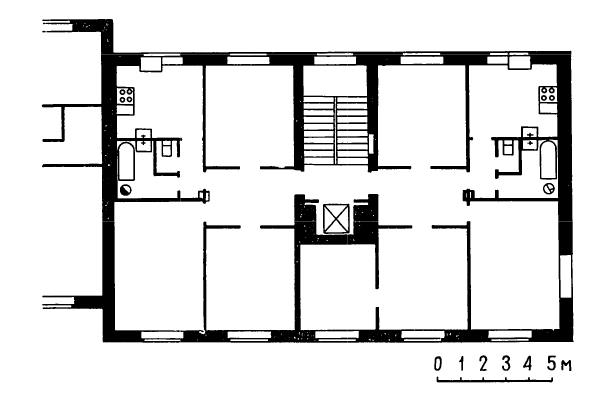

В крупных городах после 1932 г. строили главным образом многоэтажные секционные кирпичные дома с лифтами и двухквартирной секцией.

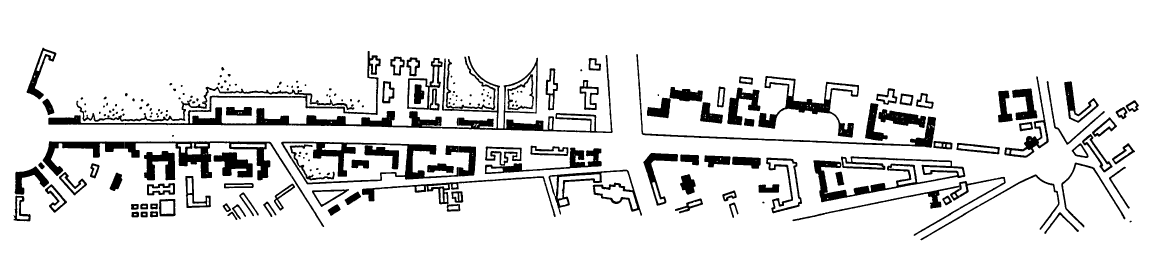

|

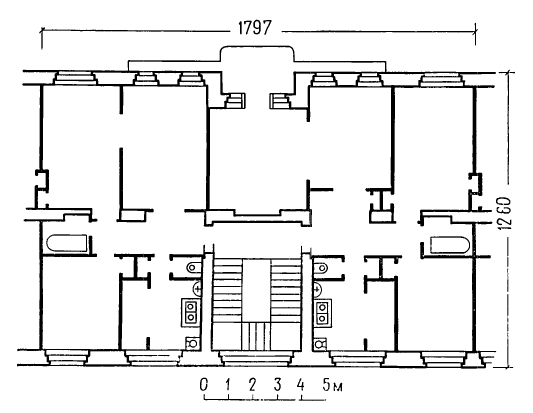

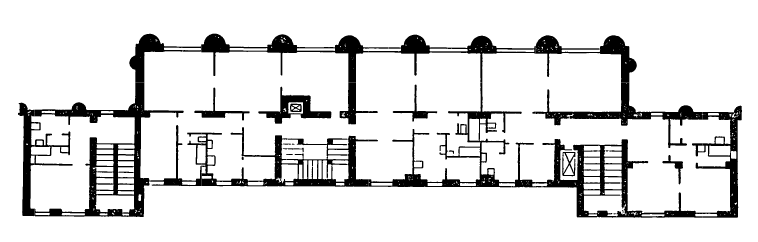

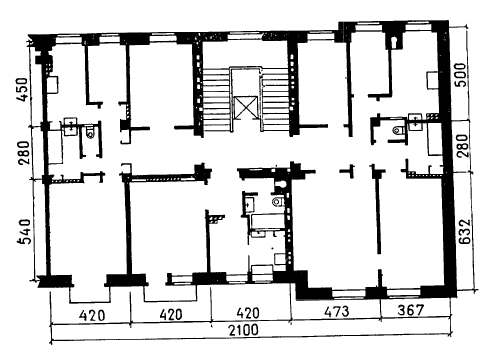

| 44. Ленинград. План секции жилого дома, получивший широкое применение. 1934—1937 гг. |

|

|

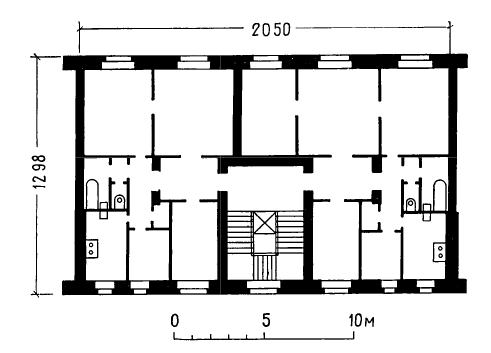

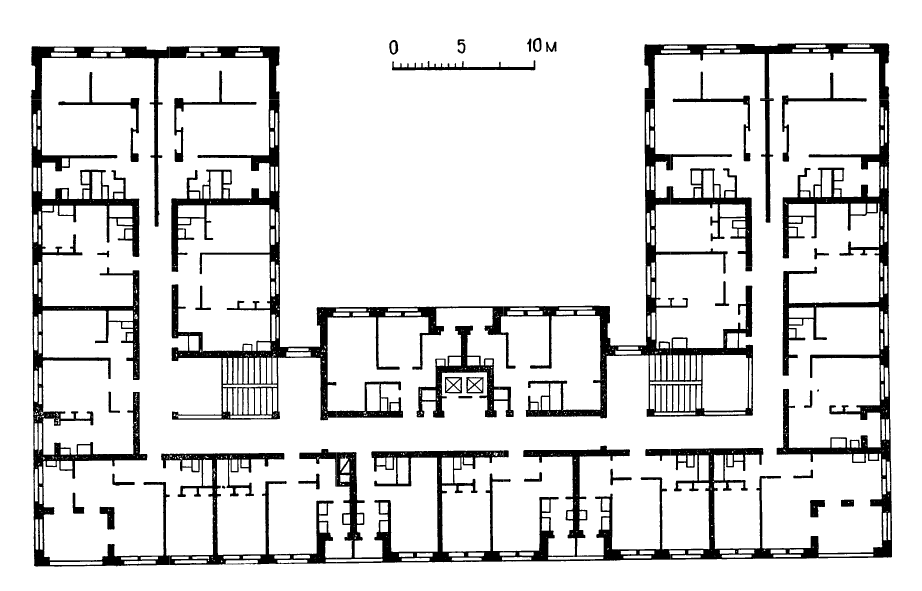

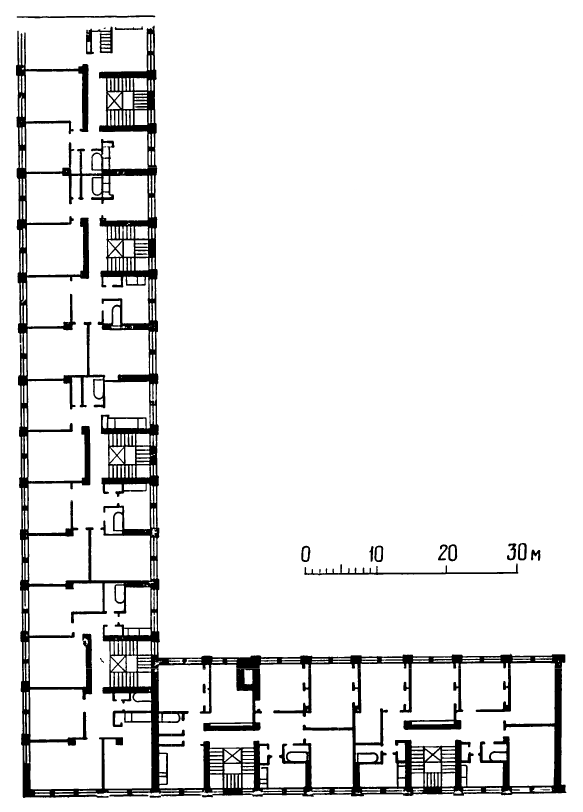

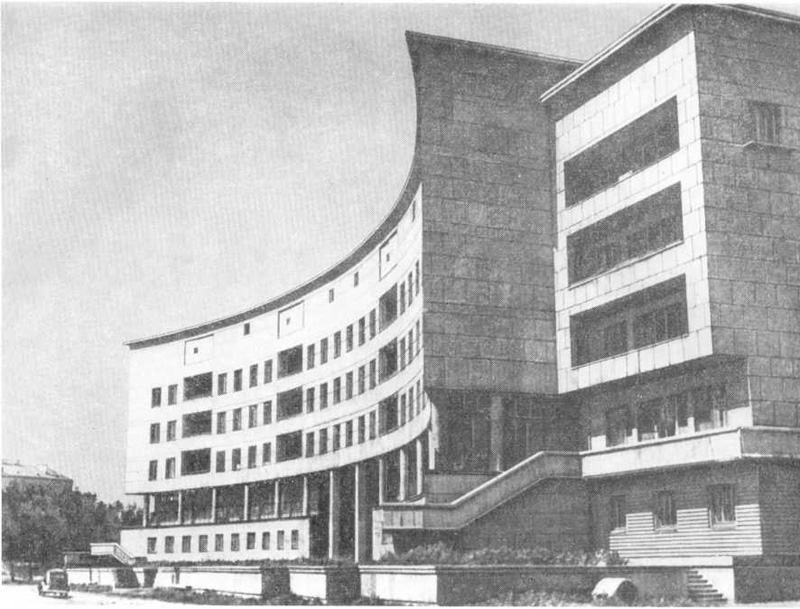

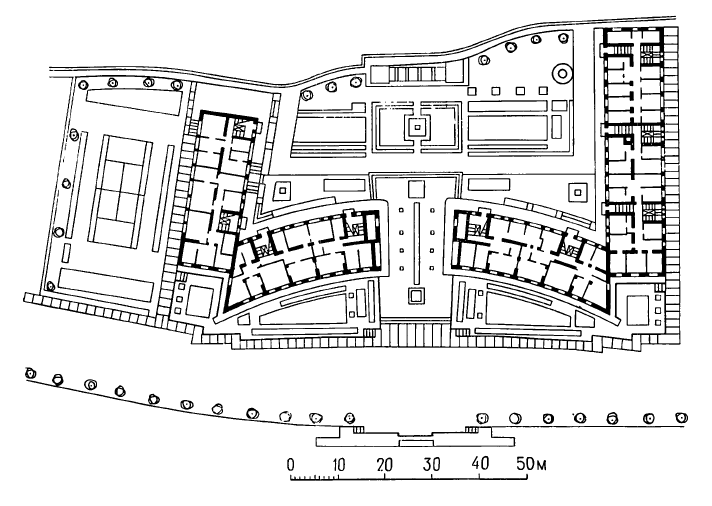

| 45. г. Горький. Автозаводский район. Квартал № 4. Архит. И. Голосов, 1936 г. Общий вид, план секции |

|

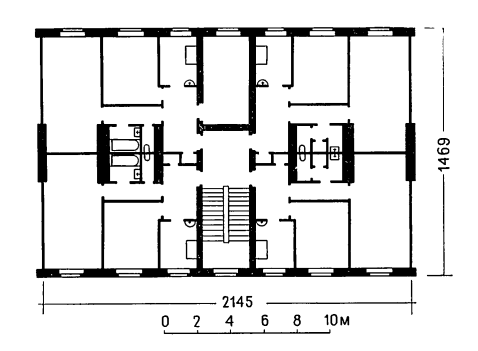

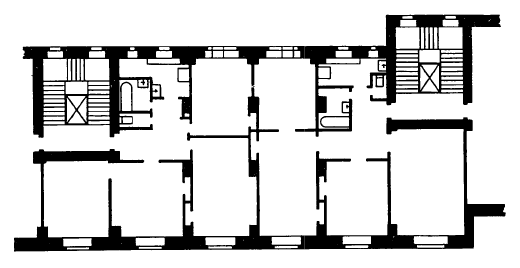

| 46. Москва. Секция 1940 г. Архитекторы П. Блохин, А. Зальцман и др. |

|

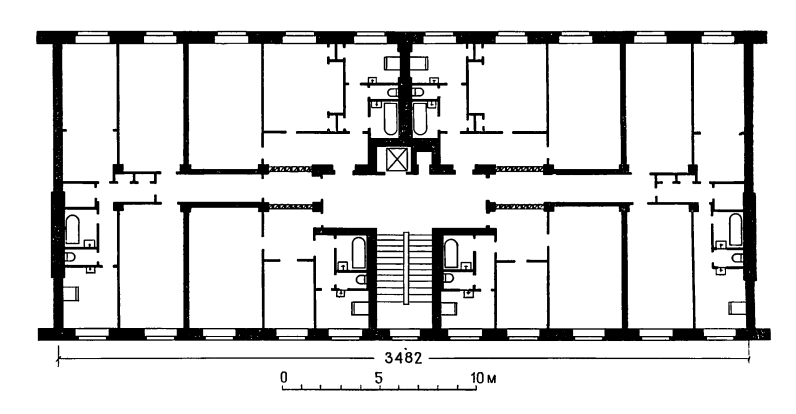

| 47. Москва. Секция 1940 г. Архит. К. Джус и др. |

На основе новых правил строительного проектирования в мастерских Моссовета, Госпроекта, Наркомтяжпрома и в других проектных организациях, проектирующих новые промышленные центры, был разработан ряд типовых жилых секций (1936—1937 гг.). В этих секциях большое внимание уделялось удобству расположения комнат в зависимости от их назначения: спальня размещалась рядом с ванной, общая комната имела большие размеры и выход на балкон или в лоджию.

Улучшение планировки, оборудования и отделки квартир имело место сначала в строительстве домов для специалистов, а потом получило применение в массовом строительстве. В основе планировки этих домов лежит двухквартирная секция с квартирами в три и четыре комнаты (жилая площадь 47 и 69 м 2 ) (рис. 44). Все квартиры оборудованы ваннами, расположенными в глубине квартиры рядом со спальной комнатой. При кухнях, размещенных в передней части квартиры, предусмотрена ниша для домашней работницы.

Под влиянием московской и ленинградской архитектурной практики опыт проектирования и строительства жилых домов с двухквартирными секциями и 3—4-комнатными квартирами большой площади распространился и на другие города Союза. Например, при застройке 4-го квартала Автозаводского района г. Горького (архит. И. Голосов, 1936 г.) также были использованы 2-квартирные секции с квартирами в 3 и 4 комнаты (рис. 45). В основу планировки положен прием выделения парадной части квартиры, сгруппированной вокруг прихожей. Все обслуживающие помещения отнесены в глубь квартиры. Аналогично решены секции в жилом доме Бакинского Совета (архитекторы С. Дадашев, М. Усейнов, 1938 г.).

Увеличение полезной жилой площади при недостатке жилищ привело, однако, к коммунальному заселению квартир со всеми его отрицательными последствиями.

Кроме того, использование новых норм повысило стоимость строительства. Все эти проблемы обсуждались на I Всесоюзном совещании строителей.

Недостатки в проектировании жилых домов отмечались и на I Всесоюзном съезде советских архитекторов в 1937 г.

В 1938 г. при СНК СССР был создан Комитет по делам строительства, возглавивший в дальнейшем проектирование и строительство жилых и общественных зданий.

В связи с тем что по генеральному плану реконструкции Москвы жилыми домами застраивались главные магистрали, набережные и площади города, значительно возросла их градостроительная роль. Этажность жилых домов повысилась до 8, 10, а иногда и до 14 этажей. На основе разработанной Комитетом по делам строительства программы развернулось проектирование экономичных секций для массового строительства многоэтажных жилых домов.

Для того чтобы создать возможность заселения квартир одной семьей, площадь их была уменьшена, количество квартир, выходящих на одну лестничную клетку, увеличилось до 4—6. С целью расширения практики посемейного заселения квартир в 1938 г. было пересмотрено их процентное соотношение. Для вновь строящихся жилых домов устанавливалось следующее соотношение: двухкомнатных квартир — 60 %, трехкомнатных — 30 % и однокомнатных — 10%. Была введена модульная система проектирования жилых секций, что значительно сократило количество конструктивных элементов. В разработке новых типов секций с четырьмя и шестью квартирами, выходящими на одну лестничную клетку, принимали участие архитекторы К. Алабян, П. Блохин, А. Зальцман, К. Джус, З. Розенфельд, С. Тургенев и многие другие (рис. 46, 47).

Широкое применение в предвоенные годы получили четырехквартирная жилая секция (архитекторы П. Блохин и А. Зальцман) и аналогичная секция для домов выше шести этажей с лифтом (архит. З. Розенфельд и инж. И. Гохбаум) *. В этой секции лифт размещался на продольной оси корпуса. Санитарные узлы и ванные комнаты располагались смежно для двух прилегающих квартир, что дало возможность увеличить глубину корпуса до 15,08 м. Простота конструктивной схемы, стандартизация пролетов и унификация санитарных блоков выгодно отличали типовые секции П. Блохина и З. Розенфельда от ряда других, проектируемых в этот период. Планировка жилой секции давала возможность покомнатного расселения. К недостатку проекта можно отнести то, что при широтной ориентации здания половина квартир неизбежно оказывалась обращенной на север.

* Шестиквартирная секция 1-1-2—2-3-3 — жилая площадь соответственно 22,73, 46,7 и 66,3 м 2 . Общая жилая площадь секции 271,46 м 2 .

Основными признаками серийности проектов жилых секций были набор квартир, нужных для расселения, возможность блокировки секций в доме, общность глубины корпуса, единая конструктивная схема, единый горизонтальный модуль.

Остро необходимое увеличение темпов жилищного строительства, возможное при максимальной для того времени унификации основных конструктивных габаритов, могло быть осуществлено только при переходе на типовое проектирование жилых секций. 1939 г. был последним, когда допускалась индивидуальная планировка квартир и секций для каждого строящегося дома. С 1940 г. жилищное строительство прочно стало на путь строительства по типовым проектам. Типовые проекты должны были обеспечить снижение стоимости строительства путем создания в них предпосылок для индустриализации.

В конце 30-х гг. наряду с многоэтажным строительством получило развитие и малоэтажное, обусловленное в ряде мест страны климатическими условиями, сейсмикой, необходимостью использования местных материалов. Малоэтажные дома давали возможность быстрого их ввода в эксплуатацию, что было очень важно при крайней нужде в жилье.

В 1939—1940 гг. Наркоматом по строительству были созданы первые общегосударственные типовые проекты малоэтажных жилых домов. Уделялось большое внимание экономичному решению плана и удобствам квартиры. В каждом проекте было сведено к минимуму количество типоразмеров деталей и конструктивных элементов, однако все проекты страдали общим недостатком: они разрабатывались изолированно друг от друга, каждый с особой конструктивно-планировочной схемой, со своими, ему одному присущими, типовыми деталями и конструктивными элементами.

Типовые проекты малоэтажных жилых домов разрабатывались исходя из обезличенных «средних» условий. Климатические особенности того или иного района строительства учитывались только в виде поправок к толщине стен и чердачных перекрытий.

Недооценка климатических и национально-бытовых особенностей района и его материальных ресурсов привела к несоответствию построенных домов местным условиям жизни и удорожанию строительства. Малоэтажные дома, проектировавшиеся для южных районов Сибири и Урала, были не только неудобны, но и недолговечны.

В результате применение типовых малоэтажных жилых домов не получило большого распространения.

Для этого периода в Москве характерна застройка 1-й Мещанской ул. (ныне проспект Мира), где не было целостной архитектурной композиции, так как жилые дома «штучно» включались во фронтальную застройку магистрали.

Архитекторы, участвовавшие в застройке 1-й Мещанской улицы, проектировали дома независимо друг от друга: в результате получился случайный, «механический» набор домов, композиционно не связанных.

Увеличение потребности в жилой площади обусловило поиски средств более рентабельной организации процесса возведения жилых зданий и сокращения сроков строительства. В 30-е гг. строительное деле еще не имело прочной индустриальной основы. Это заставило архитекторов и конструкторов искать пути ускорения и удешевления строительства.

В 1938 г. было принята предложение архит. А. Мордвинова о внедрении поточно-скоростного строительства жилых домов. Новым скоростным методом велось строительство в Москве 23 домов — на ул. Горького, на Б. Калужской ул. (ныне Ленинский проспект), на Фрунзенской набережной и других магистралях.

График строительства предусматривал выполнение различных операций, максимальное использование механизмов, четкую расстановку рабочей силы. График работ распространялся не только на саму стройку, но и на организацию ее финансирования и снабжения.

Поточное строительство началось в Москве на ул. Горького. Здесь строились жилые дома на основе нового метода, показавшего большие возможности повышения производительности труда и снижения стоимости. Протяженный фронт застройки был осуществлен на основе единого архитектурного замысла. Концентрация всей работы в одной архитектурной мастерской сократила сроки проектирования и ускорила строительство.

|

|

|

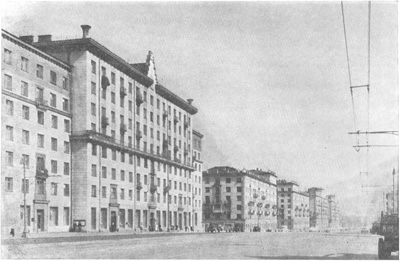

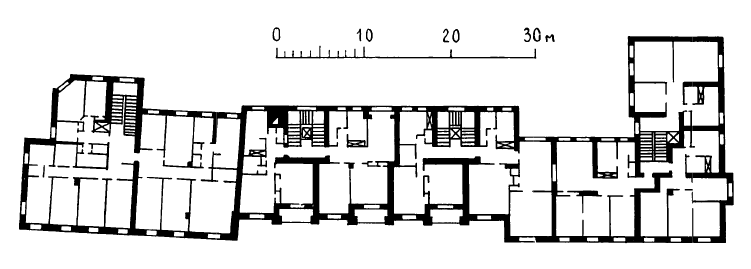

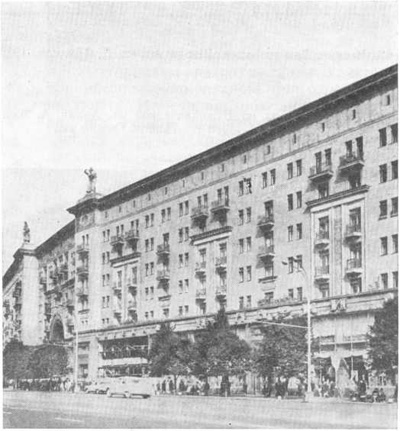

| 48. Москва. Б. Калужская улица (ныне Ленинский проспект). План застройки. 1939—1940 гг. Архит. А. Мордвинов. Жилой дом. Архит. Г. Гольц. Общий вид, план |

|

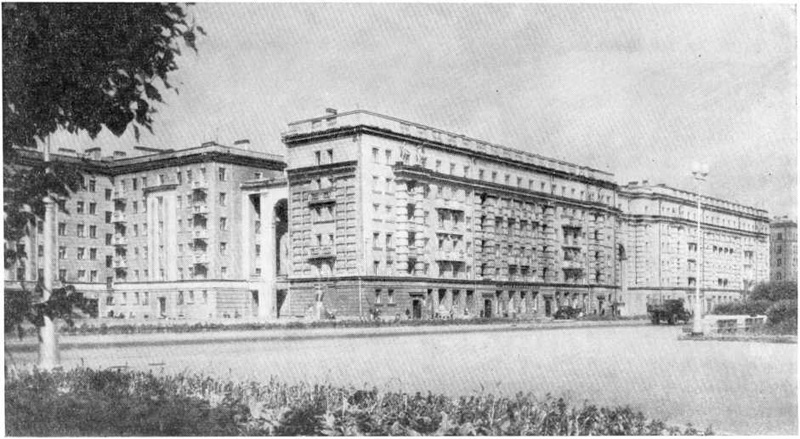

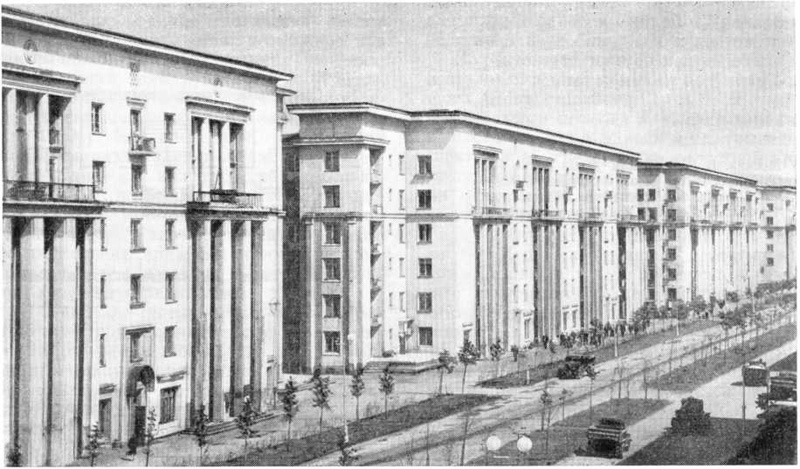

| 49. Ленинград. Жилые дома по Московскому проспекту. Архит. В. Попов. 1936—1940 гг. |

|

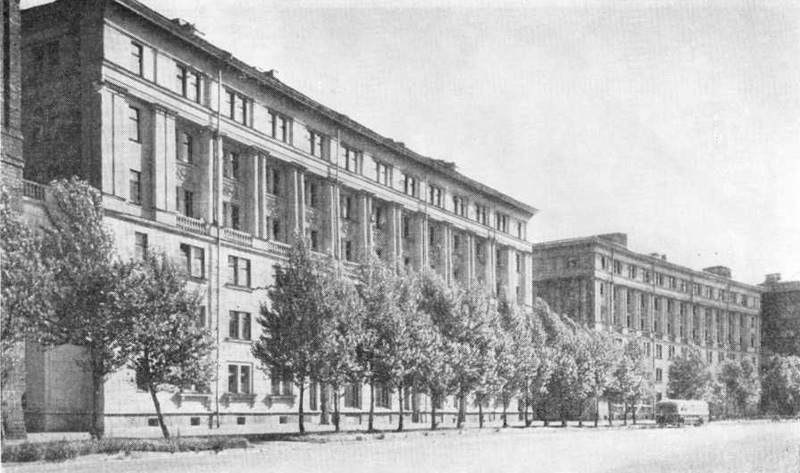

| 50. Ленинград. Щемиловка. Жилые дома по Ивановской улице. Архитекторы Е. Левинсон, И. Фомин. 1937—1940 гг. |

|

| 51. Ленинград. Жилой массив Автово. Архитекторы А. Оль, С. Бровцев. 1936—1940 гг. Вид со стороны улицы |

|

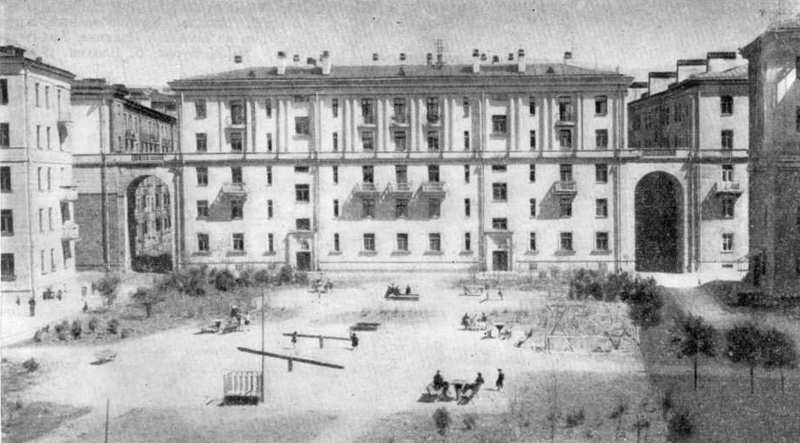

| 52. Ленинград. Автово. Вид внутриквартального пространства. Архитекторы А. Оль, С. Бровцев. 1936—1941 гг. |

Архит. А. Мордвиновым совместно с архитекторами Д. Чечулиным и Г. Гольцем был разработан также проект комплекса жилых домов на Б. Калужской улице (рис. 48). Простота планировочного и конструктивного решения, стандартизация пролетов, использование новых методов в отделке фасадов и интерьерах жилых домов — все это было прогрессивным явлением в архитектуре того времени. В основу планировки домов на Большой Калужской была положена единая жилая секция (секция объединяет две квартиры в 3 и 4 комнаты), разработанная в мастерской Мордвинова.

В это время в Ленинграде началось комплексное строительство новых районов — Малой Охты, Автова, Щемиловки и Московского шоссе. В застройку крупных кварталов площадью 9—12 га включались школы, детские учреждения, магазины; создавались пространственно взаимосвязанные элементы кварталов, имеющие целостное архитектурно-художественное решение (рис. 49—52).

Примером такого решения может служить застройка 26-го квартала на набережной Малой Охты (архитекторы Г. Симонов, Б. Рубаненко, О. Гурьев, В. Фромзель, В. Черкасский и др.). В объемной композиции застройки, выходящей в сторону Невы, авторы стремились создать крупные архитектурные формы, хорошо воспринимающиеся с противоположного берега реки. Фронтальная застройка чередуется с полукруглыми в плане корпусами. Ведущий мотив композиции — обработка лоджий выступающими из поля стены портиками — проходит по всему фронту застройки набережной. Район Автово в предвоенные годы застраивался по проектам архитекторов А. Оля, С. Бровцева, В. Белова, А. Леймана и др.).

В застройке Московского шоссе участвовали архитекторы А. Гегелло, Г. Симонов, Е. Левинсон, И. Фомин, Н. Троцкий, А. Оль, А. Юнгер и др. Застройка велась поквартально. Территория внутри квартала отводилась под строительство детских учреждений с прилегающими к ним площадками. Внутри квартала также располагались школы.

Основным требованием к композиции квартала являлось создание архитектурного единства застройки вдоль шоссе. Расстановка 6-этажных жилых домов с образованием отступов от красной линии сделала рельефным фронт застройки Московского шоссе и позволила внести элементы разнообразия в трактовку самих зданий. В общей системе застройки «фасада» кварталов отдельные дома были объединены решетками проездов или декоративными арками и колоннами.

Единое архитектурное решение внешнего облика жилого квартала, улицы, набережной сыграло положительную роль в застройке новых районов города.

Нарастающие объемы строительства вызвали необходимость поисков новых строительных материалов, которые позволили бы облегчить вес и укрупнить строительные элементы и конструкции здания, ввести новые средства механизации строительных работ. В начале 30-х гг. в Ленинграде проводился конкурс на проекты зданий, сооружаемых индустриальными методами. На конкурсе были представлены проекты домов из литого шлакобетона (в деревянной опалубке) и проекты шлакобетонных домов, строящихся при помощи передвижного цеха «Тахитектон».

* На основе одобренных проектов в Ленинграде были построены 12 корпусов из литого шлакобетона и один дом по системе «Тахитектон».

Облегчение конструкции стен с разными заполнителями в опытном порядке осуществлялось в многоэтажном строительстве Москвы и других городов.

Наиболее удачными оказались предложения о строительстве многоэтажных домов со стенами из крупных шлакобетонных блоков весом 1—3 т.

В 1935 г. Московский Совет депутатов трудящихся организовал в столице трест крупноблочного строительства, при котором были созданы три завода по производству крупных блоков. Такой трест был организован и в Ленинграде.

В 1936—1940 гг. объем крупноблочного строительства значительно возрос. В Москве и Ленинграде из крупных блоков возводились не только жилые дома, но и здания школ, больниц, детских садов и яслей. Однако пока еще стоимость 1 м 2 стены из крупных блоков была выше кирпичной, так как блоки выполнялись полукустарно.

В начале 30-х гг. в крупноблочном строительстве характерно применение «черных» или неофактуренных блоков. Поэтому здание, сложенное из таких блоков, по существу не отличалось от оштукатуренных кирпичных домов. Фасады большинства крупноблочных домов из неофактуренных блоков украшались штукатурными рустами, несложными профилями, обрамляющими дверные и оконные проемы, декоративными карнизами. Характерным примером может служить пятиэтажный крупноблочный жилой дом на Мытной улице в Москве (по проекту и под руководством инж. А. Кучерова, 1933 г.).

В этот период крупноблочные дома (архитекторы С. Васильковский, И. Чайко) строились в Ленинграде (район Сызранской улицы), Магнитогорске (квартал № 2), Новосибирске (1937—1940 гг.).

Дальнейшая работа над усовершенствованием технологии изготовления блоков позволила перейти к возведению зданий из офактуренных блоков и благодаря этому избавиться от трудоемких процессов при отделке фасадов. Стены и перекрытия выполнялись из тех же материалов, что и на первой стадии строительства крупноблочных зданий. Планы этих зданий составлялись из переработанных типовых секций с учетом разницы модуля кирпича (13 см) и шлакоблоков (50 см).

Характерным примером крупноблочного строительства этого периода является построенное в 1935 г. шестиэтажное жилое здание на Ольховской улице в Москве (архит. А. Климухин, инж. А. Кучеров). Этот дом был одним из первых крупноблочных зданий в Москве, где крупные блоки не были скрыты под штукатуркой. В 1935 г. (по проекту разработанному архитекторами А. Зальцманом, П. Ревякиным и К. Соколовым) в Москве в Богородском началось строительство комплекса жилых пятиэтажных зданий из офактуренных блоков.

В 1934—1936 гг. в Свердловске на улице Сакко и Ванцетти был возведен опытный трехэтажный дом из крупных блоков с офактуренной фасадной поверхностью (архит. А. Романов). В 1938—1940 гг. жилые здания из офактуренных крупных блоков строились только в Москве и Ленинграде. Созданные в этих городах специализированные тресты координировали и направляли проектирование и строительство.

|

| 53. Москва. Крупноблочный жилой дом на Большой Полянке. Архитекторы А. Буров, Б. Блохин. 1940 г. |

|

| 54. Москва. Крупноблочный жилой дом на Большой Полянке. Архитекторы А. Буров, Б. Блохин. 1940 г. |

|

|

| 55. Москва. Крупноблочный жилой дом на Ленинградском шоссе. Архитекторы А. Буров, Б. Блохин, инж. А. Кучеров, Г. Карманов. 1940 г. Общий вид. План |

Следующим этапом в развитии крупноблочного строительства является возведение в Москве типовых пятисекционных жилых домов из двухсторонне офактуренных блоков (по проектам архитекторов А. Бурова и Б. Блохина). Такие однотипные дома строились на улицах Велозаводской, Валовой, Большой Полянке и Бережковской набережной (рис. 53, 54).

Для архитектуры крупноблочных зданий того времени характерна имитация массивной рустованной стены с развитым карнизом, а для самой фактуры блоков — имитация тесаного естественного камня или камня, обработанного «под шубу».

В 1940 г. (по проекту архитекторов А. Бурова и Б. Блохина) был построен жилой крупноблочный дом на Ленинградском проспекте в Москве (рис. 55). Здесь впервые применена двухрядная разрезка стен, позволившая сократить количество блоков. Тектонически этот прием гораздо более органичен, чем декоративное членение крупных блоков. Строительство этого здания следует рассматривать как прогрессивный этап в развитии крупноблочного строительства. Здесь уже нет стремления «изображать» каменную кладку: разрезка стены на вертикальные и горизонтальные блоки органично связана с архитектурной композицией здания.

В крупноблочном строительстве стена — главный архитектурный и конструктивный элемент сборных зданий. Кажущаяся «немасштабность» крупных, непривычных глазу блоков требовала особого подхода архитектора к решению здания. Здесь могли быть использованы два приема: тектонический, при котором конструктивная разрезка блоков является средством архитектурного выражения, и изобразительный, когда конструктивная разрезка блоков маскируется при помощи графической обработки поверхности стены.

Для того чтобы более ясно представить себе противоречия, возникшие между новой конструкцией жилого дома и его архитектурно-декоративным решением, характерным для рассматриваемого периода, вернемся к началу 30-х гг.

В это время в творческих устремлениях архитекторов произошел резкий поворот к традиционным архитектурным формам. Изучение архитектурной классики сопровождалось отрицанием положительного в опыте современного зарубежного строительства. Новое направление отразилось, естественно, на проектировании и строительстве жилых домов.

|  |

| 56. Москва. Жилой дом на Манежной площади. Архит. И. Жолтовский. 1934 г. Общий вид. План. Фрагмент фасада | |

| |

Одним из первых жилых домов, построенных по канонам классической архитектуры, является жилой дом на Манежной площади (архит. И. Жолтовский) (рис. 56).

Этот дом не является примером массового жилищного строительства, тем не менее он характерен в том отношении, что в его архитектурном решении наиболее ярко отразились основные противоречия, возникшие между классическими приемами композиции, современной конструкцией и образом жилого дома.

Специфика архитектурного построения секционного жилого дома, где каждая жилая ячейка представляет собой самостоятельный элемент, неоднократно повторяющийся на всех этажах, не могла быть отражена архитектурными формами итальянского палаццо XVI в. «Колоссальный ордер» с его массивными колоннами, увенчанными сложными капителями и сильно выступающими карнизами раскреповок, ни в коей мере не отражал конструктивного и функционального решения жилого дома, а являлся пышной, дорогой бутафорией. Несоответствие между современными конструкциями и архитектурной формой не менее ощутимо проявилось и в отделке лестничных клеток с их ложными крестовыми сводами, подвешенными к плоским железобетонным плитам лестничных площадок.

Несмотря на явную декоративность композиционного решения, жилой дом на Манежной площади в свое время явился рубежом, которым было апробировано подражание и использование классических канонов в архитектуре жилых домов. Однако в жилищном строительстве 30-х гг. не только копировались классические образцы. Большинство архитекторов пыталось по-своему переработать классическое наследие, взяв из арсенала его форм и приемов элементы, придающие архитектуре современного жилого дома парадность и монументальность.

|

|

| 57. Москва. Жилой дом на ул. Горького. Архит. А. Буров. 1933—1949 гг. Фрагмент фасада. План |

Таким примером может служить жилой дом на ул. Горького архит. А. Бурова (рис. 57).

Несмотря на явное влияние мастеров эпохи Возрождения, композиционное решение жилого дома интерпретировано автором самостоятельно. Расчлененная на три части стена толщиной в два кирпича не давала возможности для рельефного решения, поэтому автор остановился на плоскостной трактовке всего объема. Вынесенный на два метра венчающий карниз еще более подчеркивает плоскостное решение стены. Архитектор ввел в композицию фасадов два пояса-карниза. Расчлененная ими стена— ведущая тема, которой подчиняются все остальные детали композиции фасада.

Однако декоративные живописные вставки и вертикали пилястр, создающие иллюзию каркасной структуры верхнего яруса здания, а также венчающий карниз, имитирующий в железобетоне легкие деревянные карнизы эпохи Возрождения, нарушают органическую связь между композиционной схемой фасада, его конструктивной схемой и структурой современного многоэтажного дома.

|

|

| 58. Москва. Жилой дом на улице Чкалова. Архит. И. Вайнштейн. 1935—1938 гг. Общий вид, план секции |

|

|

| 59. Москва. Жилой дом на Суворовском бульваре. Архитектор Е. Иохелес. 1937 г. Общий вид. План |

|

|

| 60. Ленинград. Жилой дом на Карповке. Архитекторы Е. Левинсон, И. Фомин. 1931—1934 гг. Общий вид. План |

|

| 61. Киев. Жилой дом. Архит. И. Каракис. 1935 г. |

Другими примерами использования приемов классического архитектурного наследия в практике жилищного строительства 30-х гг. могут служить дома, построенные в Москве по проектам архитекторов Г. Гольца, И. Вайнштейна, З. Розенфельда, Л. Бумажного, Е. Иохелеса, М. Синявского (рис. 58—60), в Ленинграде — по проектам архитекторов Е. Левинсона, И. Фомина, А. Гегелло и др.

Каждый из авторов по-своему осмысливал и применял на практике приемы классической архитектуры, тем не менее жилые дома, построенные по их проектам, имели примерно одни и те же недостатки: архитекторы мало учитывали функциональные особенности жилого дома (рис. 61).

Под влиянием московской и ленинградской практики увлечение монументальностью композиций жилых зданий, достигаемой использованием классических декоративных приемов, распространилось и на другие города страны. Однако своеобразие климатических и природных условий, а также национальные архитектурные традиции наложили свой отпечаток на жилищное строительство союзных республик. Например, в облике жилых зданий Баку 30-х гг. можно проследить, с одной стороны, стремление достигнуть художественной выразительности заимствованием форм классики (жилой дом «Монолит» на площади Низами, архит. К. Сенчихин), с другой — использование средневековых национальных традиций (жилой дом Бакинского Совета, архитекторы С. Дадашев и М. Усейнов).

Характерным примером смешения классики с национальными традициями может служить жилой дом, построенный в 1936—1938 гг. на площади Героев в Тбилиси (архит. М. Калашников). В основу пластической разработки фасада положены канонические элементы (арки, колонны, карнизы, промежуточные тяги) в сочетании с архитектурными мотивами, навеянными формой старинных жилищ Тбилиси (нависающие друг над другом балконы, объединенные угловыми стойками, напоминающие балконы Тбилиси начала XIX в.). Вместе с тем, несмотря на обилие балконов, лоджий, арок, их расположение на фасаде здания носит большей частью декоративный характер и не связано с планировкой жилого дома. Так, основные жилые помещения, выходящие на дворовые фасады здания, не имеют достаточного количества балконов.

Внедрение в практику поточных методов строительства усилило противоречия, возникающие между «классической» архитектурной оболочкой здания и методом его возведения. Все это повлекло за собой поиски новых художественных средств композиции многоэтажного жилого дома.

|

| 62. Москва. Жилой дом на ул. Горького. Корпуса А и Б. Архит. А. Мордвинов, инж. П. Красильников. План жилой секции. 1937—1939 гг. Общий вид |

|

Примером подобных поисков может служить решение фасадов корпусов А и Б по ул. Горького в Москве (1937—1939 гг., архит. А. Мордвинов, инж. П. Красильников) (рис. 62).

При объемно-пространственном решении зданий пришлось учитывать рельеф, повышающийся по направлению к Садовой улице. При этом жилая часть корпусов состоит из пяти этажей; изменяется лишь высота первого, цокольного, этажа, занятого магазинами. Цоколь и портал здания облицованы полированным гранитом, стены жилых этажей — искусственной плиткой заводского изготовления; в отделке фасада использованы терракотовые детали и лепнина. Применение облицовочной плитки не только освободило строительство от трудоемких «мокрых» процессов, но и создало прочную поверхность стены. Примененные здесь методы строительства предусматривали механизацию строительных работ и использование готовых элементов (железобетонных плит, оконных блоков, лестничных маршей и т. д.). Несмотря на то что ряд элементов фасада не масштабен (пилястры в верхней части здания, скульптурные фигуры на центральных ризалитах корпуса А), архитектурно-пространственное решение жилых корпусов на ул. Горького представляет интерес как попытка связать архитектурное решение фасадов жилого дома с новой технологией его возведения.

Дальнейшее развитие конструкций многоэтажного жилого дома привело к созданию нового образа секционного многоквартирного здания.