СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРЫ ЖИЛОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЫ

После принятия Болонской конвенции в 2003 году России необходимы структурные изменения в системе организации среды ВУЗов. Возникла потребность в создании единого пространства высшего образования, условий для свободного перемещения студентов, преподавателей. В связи с этим поднимаются вопросы повышения качества образовательных услуг, улучшения качества учебного процесса, условий проживания, как для своих студентов, так и для иностранных слушателей. Для решения этих проблем российским ВУЗам необходима сильная материальная база.

Часто встречающиеся на сегодняшний день словосочетания «качество образования», «качество жизни», «качество услуг», «комфортные условия для учебы и жизни» наталкивают на вопросы: Что же такое комфорт? Какой должна быть идеальная жилая среда для студента? Какое жилище необходимо студенту? Концептуальное футуристическое, экспериментальное? Тогда стоит поместить индивидуальные жилые капсулы в общее перетекаемое пространство студгородка. Но может студент мечтает об уютном, удобном и интимном пространстве, без экспериментальных нагромождений?

При ответе на эти вопросы может помочь обращение к истории формирования студенческого жилища в России и за рубежом в 20 веке, анализ современных тенденций в области архитектуры и строительства жилых студенческих комплексов, а также проведение анкетного исследования среди студентов Архитектурно-художественной академии, своего рода пилотажный опрос.

Долгое время в России архитекторы работали в рамках разработанных НИИ государственных норм и правил по проектированию учебных комплексов, студенческих общежитий. Основной проблемой являлась типизация архитектурно-планировочных и конструктивных решений, унификация их элементов. Типовое проектирование способствовало повышению темпов строительства, экономичности и технического уровня жилищного строительства, при этом оставляя в стороне эстетическое качество жилой среды, комфорт и удобство проживающих. В строительных нормах и правилах были разработаны единые унифицированные параметры объемно-планировочных элементов – нормали, проектирование и строительство велись по единой методике, основанной на применении единой системы модулей. Как следствие, сегодня в России архитектурно-пространственное решение студенческих общежитий не отличается большим разнообразием, какими-либо нестандартными решениями, а также комфортом проживания.

В зарубежных странах многие архитекторы и теоретики архитектуры вели поиск новых типов студенческого жилища, находили нестандартные решения в организации жилой среды. Еще в 1960–70-х годах были проведены исследования архитекторами и специалистами Канады, Великобритании, Германии, США с целью выявления общих тенденций в строительстве, определения предпосылок для разработки новых рациональных проектов. Опыт показал целесообразность разработки функциональной структуры здания на основе жилых ячеек, каждая из которых представляла собой самостоятельную в планировочном отношении группу комнат с некоторыми помещениями общего пользования. С помощью такого решения создавались наилучшие условия для проживания, удачно сочетающие независимость личного мира каждого студента и наличие контактов между всеми членами студенческой общины.

Планировочное решение комнат должно было разрабатываться на основе детального анализа многообразной деятельности студента с целью создания наиболее благоприятных условий для занятий, отдыха, сна, приема гостей. Невозможность предвидеть заранее индивидуальные особенности каждого жильца-студента предопределила основную тенденцию проектирования к отказу от стандартизации типов комнат. Это давало студенту возможность самостоятельного выбора жилища в соответствии с его индивидуальными потребностями. [1]

Кроме того, в 60-е годы велась разработка студенческих домов из жилых ячеек массовой промышленной сборки. Архитекторы-экспериментаторы рассчитывали, что производство жилых ячеек будет поставлено на индустриальные рельсы, подобно производству автомобилей. При этом самым распространенным материалом для воплощения архитектурных фантазий в реальность являлись металл, стеклопластик, пластмасса.

Объемно-планировочное решение подобных проектов, как правило, подчинялось какой-либо общей идее. Например, наиболее удачный проект студенческого общежития массовой сборки французских исследователей выражал идею единства перетекающих внешнего и внутреннего пространств, при этом основным архитектурно-планировочным модулем являлась большая эллипсоидальная ячейка, открытая с двух сторон для обеспечения освещения и свободного вида. [2]

Таблица №1. Концептуальные проекты студенческих общежитий в зарубежной практике.

Подобные футуристические примеры поиска новых планировочных решений середины века остались на бумаге, и строительство студенческих общежитий не пошло по столь радикальному пути.

Таким образом, в зарубежных странах единая система унификации не получила широкого развития. В подавляющем большинстве случаев проектирование велось на основе архитектурно-планировочного задания заказчика. Поэтому особенностью многих крупных общежитий сегодня является разнообразие в пределах одного здания планировочных решений и уровня комфорта жилой ячейки.

После 70-х годов в зарубежной практике уже нет такого изобилия экспериментальных проектов студенческого жилья. Наиболее ярким и необычным объектом с точки зрения архитектурно-планировочного решения жилых корпусов является университет Докландса в Лондоне. Университетский комплекс представляет собой линейно развивающуюся структуру: главная пешеходная улица делит жилую и учебную зоны, спортивная зона расположена между ними. Комплекс отличает смелое сочетание архитектурных форм: учебные, спортивные здания и жилые корпуса решены в контрастных острых динамичных прямоугольных формах. Планы жилых корпусов решены в нестандартной для общежития форме круга и имеют оригинальную планировку. Некоторые интересные примеры студенческих общежитий, запроектированных и построенных за последние десять лет, приведены в таблице. 5

Таблица №2. Примеры современной архитектуры жилой студенческой среды.

При всем разнообразии проектных решений современных жилых студенческих комплексов четко прослеживаются некоторые общие закономерности и тенденции.

Современные зарубежные студенческие городки отличает большое разнообразие функционально-планировочных решений, как на уровне генплана, так и в рамках отдельной жилой ячейки. Зарубежные примеры демонстрируют большой ассортимент культурно-бытовых учреждений, учреждений для проведения досуга, площадок для занятий спортом. Различные кинобары, танцплощадки, клубы, бары, кегельбаны, рестораны, кафе, многочисленные спортивные площадки способствуют проведению досуга студентов.

Характерной чертой для всей современной западной архитектуры является гибкость, «открытость» композиции, дающая возможность расширения, изменения и реорганизации в дальнейшем.

Каждый студенческий комплекс имеет выразительный архитектурно-пространственный облик, решенный в рамках проектной идеи. Все чаще эта идея сводится к организации удобного, комфортного жилья для студента, созданию «домашней» обстановки. На первый план выходит создание и сохранение малого личного пространства каждого студента, отражающее его интересы и потребности и способствующее его гармоничному успешному развитию.

В развитых зарубежных странах пора студенчества, с точки зрения условий проживания, рассматривается, как полноценный жизненный период (в среднем обучение длится семь лет), соответственно и жилье должно быть «полноценным». Например, не общая жилая ячейка на несколько человек с удобствами на этаже, а полноценная маленькая квартирка. При этом широко распространены мобильные жилые квартиры, легко изменяемые и адаптируемые к различным жизненным поворотам.

Принципы унифицированного типового проектирования, получившие широкое распространение в России, сказались на качестве жилой студенческой среды. На примерах, приведенных в таблице, наглядно демонстрируется недостаточный уровень организации жилой студенческой среды в России по сравнению с зарубежными аналогами. Для современных российских жилых студенческих комплексов характерны отсутствие интересных разнообразных архитектурно-планировочных решений студенческих общежитий; низкий уровень потребительских качеств студенческого жилища; неудовлетворительные эстетические качества жилой среды.

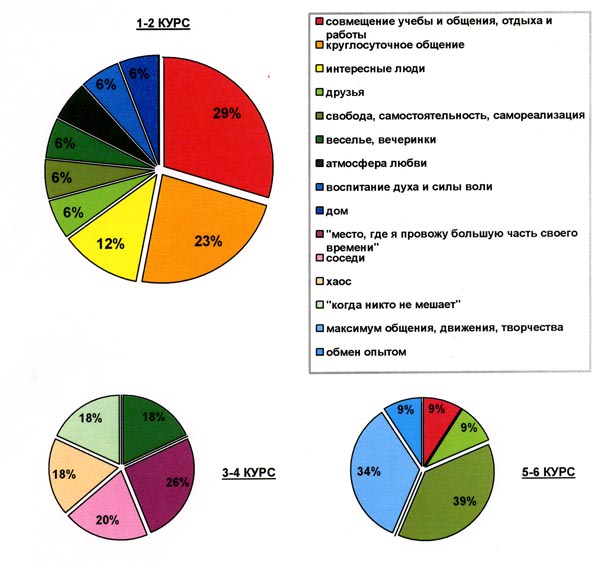

В рамках исследования был проведен анкетный опрос среди студентов, живущих в общежитиях УралГАХА. Анкетирование на данном этапе исследования рассматривается как своего рода пилотажный опрос, который должен предшествовать более глубокому социологическому анализу. Анкетный опрос проводился с целью выявления существующей проблемной ситуации в общежитиях, а также определения идеальной жилой студенческой среды глазами студентов. Проблемы, рассмотренные в исследовании, нашли отражение в аналитических диаграммах, некоторые из которых приведены в существующем докладе.

Специфика жилой среды, где обитают студенты, состоит в сложной целостной взаимосвязи отдыха и работы, общения и учебы. Здесь море общения и множество интересных людей, которые обитают в одном «доме». Здесь взаимопомощь и взаимовыручка, долгожданные свобода и самостоятельность, творческая самореализация и личное самоопределение. Главной задачей и основной проблемой является поддержка и возможность развития этого духа свободного студенчества.

Диаграмма №1. Жилая студенческая среда глазами студентов.

Во второй диаграмме «Выбор архитектурно-пространственного решения жилого студенческого дома» наглядно демонстрируется значительный разрыв между предпочтением концептуальной, ультрасовременной архитектуры жилого студенческого здания и архитектуры «для человека» – комфортной, уютной, удобной. Не возникает у студента желание жить и в экспериментальном футуристическом пространстве – только единицы одобряют это решение. В подавляющем большинстве студенты желают отдыхать в своем жилище – уютной домашней среде с удобной функциональной организацией. При этом большинство студентов, видимо отвечая специфике ВУЗа, выделяют возможность внесения самостоятельного творчества в пространство жилой среды.

Выбор архитектурно-пространственного решения жилого студенческого дома.

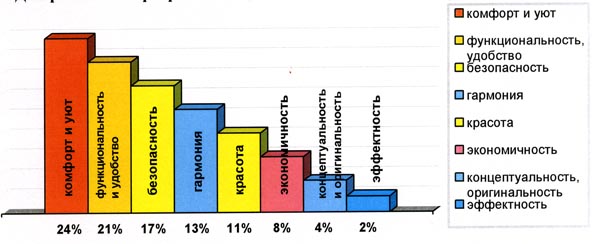

Шкала ценностных приоритетов студентов подтверждает мировые современные тенденции в организации студенческих общежитий. На первое место студенты ставят комфорт, уют, функциональность и удобство – неизменные основные показатели любого жилого дома, которые определяют качество жизни человека.

Диаграмма №3. Приоритетная шкала ценностных качеств студенческого жилища.

Следующая диаграмма отражает дополнительные желаемые услуги и помещения, ассортимент которых, как показало исследование, достаточно велик. Тем не менее, опыт зарубежных стран подтверждает целесообразность существования большого разнообразия помещений различного культурно-бытового назначения, которые успешно проектируются и вводятся в эксплуатацию.

Данная приоритетная шкала выявляет потребности студентов и может быть использована при составлении функционально-планировочной схемы в проектировании студенческого жилища. Дальнейшее развитие анкетирования выявит более точное процентное соотношение необходимых дополнительных функциональных элементов, которое, в свою очередь, войдет в состав архитектурно-планировочного задания на проектирование.

Дополнительные помещения, которые студенты хотели бы иметь в студенческом доме.

Результаты социологического исследования, проведенного в ходе работы, подтверждают современные мировые тенденции в проектировании и строительстве жилых студенческих домов.

Сейчас, с высоты современного опыта, видна некоторая ошибочность футуристических проектов середины 20 века, которые были построены на принципах индустриализации и типизации строительства. Современная практика показывает, что студент не стремится жить в экспериментальном «капсюле», существующем в свободном пространстве. При этом неоспорима ценность этого этапа в истории формирования жилых студенческих образований, как важного шага в поиске оптимальной студенческой среды.

Новый век провозглашает приоритет индивидуального подхода к среде.

Студенческий проект жилого дома

Глава 3. Проблемы перестройки быта (разработка новых типов жилища)

14. Студенческие дома-коммуны, студенческие общежития

В 1929-1930 гг. в обстановке охватившего студенчество движения за организацию коммун был проведен всесоюзный межвузовский конкурс на студенческий дом-коммуну на 1000 человек для Ленинграда. Конкурс представляет принципиальный интерес, так как в этом (очень редком) случае проектировщик и потребитель фактически совпадали: студенты (многие из которых тогда были объединены в бытовые коммуны) сами проектировали студенческий дом-коммуну, да к тому же организатором конкурса было научно-техническое студенческое общество Ленинградского института коммунального строительства (ЛИКС, бывший ЛИГИ). Было подано 15проектов из Ленинграда и 15- из Москвы. В программе конкурса говорилось: «Задание — составление проекта дома-коммунь на 1000 человек для студентов гуманитарных вузов. Целевая установка — создание наиболее совершенного в социально-бытовом и учебно-производственном отношении жилища социалистического типа, рассчитанного на возможно более полное обслуживание студентов с учетом реальных возможностей как технико-экономического, так и культурно-бытового порядка» 1 .

В подходе к созданию объемно-пространственной композиции дома-коммуны выявился разный подход в ленинградских (ЛИКС и московских (ВХУТЕИН) проектах. В большинстве проектов ленинградских студентов дом-коммуна решался по уже ставшему к концу 20-х годов традиционному типу коммунального жилища — многоэтажный жилой корпус (или корпуса) и соединенный с ним общественный корпус (или несколько корпусов). Так был решен дом-коммуна в проектах А. Князева, Б. Рубаненко, А. Фромзеля и В. Хазанова (2-я премия); Е. Верника, Б. Гедике и Н. Маклецова (4-я премия); Н. Калугина, П. Китнера, М. Свищевской и Л. Хидекеля и др.

Иной подход к решению объемно-пространственной композиции дома-коммуны можно видеть в выполнявшихся под руководством И.Леонидова проектах студентов ВХУТЕИНА. В отличие от единого недифференцированного коллектива дома-коммуны, решенного в виде огромного жилищно-коммунального комбината, в проектах ВХУТЕИНа была сделана попытка выявить внутреннюю структуру в самой организации жизни членов коммуны. «Установившийся тип Дома-коммуны, — писал Леонидов в статье, посвященной проектам ВХУТЕИНа, — по своей архитектурной организации повторяющий старую гостиницу или казарму, не может отвечать требованиям новой социальной организации человека». Он рассматривал проектирование студенческого дома-коммуны во ВХУТЕИНе «как проблемное задание, в основу которого ставилось: 1) новая социальная схема и 2) принципы ее архитектурной организации». При этом преследовались такие цели: «1. Организация жилья по бригадам, устранение принудительной близости и ненужного скопления, стихийно нарушающих плановость дня. 2. Связь с природой, уничтожение дворов и задворков, архитектурная организация со всех 4-х сторон. 3. Максимальная свобода жизни и взаимоотношений. 4. Организация жизненного тонуса — в результате плановой организации жизни отведенного участка» 2 .

В большинстве проектов ВХУТЕИНа, которые рассматривались Леонидовым как «первые эскизы социальной и архитектурной схемы», члены коммуны разделены на группы (в 10-50- 100 человек), каждая из которых архитектурно оформлена в виде комплекса помещений: индивидуальные комнаты для сна, отдыха и занятий, общие и обслуживающие помещения (гигиена, спорт, отдых, принятие пищи, ясли и детский сад, бригадные занятия и т.д.). Кроме того, создавался общий центр культурной работы (кино, собрания, лекции, физкультура, массовое действо).

Архитектурно-планировочная организация жизни студенческой коммуны в проектах ВХУТЕИНа была весьма разнообразной, но везде выдерживался принцип создания первичной ячейки коммуны в виде бригады. Для такого первичного коллектива выделялось или отдельное круглое в плане двухэтажное здание на столбах (проект И. Кузьмина), или часть малоэтажного комплекса с отдельным внутренним двориком (Л. и Н. Павловы), или односекционный башенный корпус (Г. Пьянков), или часть многоэтажного корпуса (А. Максимов и В. Корсунский, В. Калинин).

На студенческих проектах ВХУТЕИНа сказалось влияние теоретических взглядов Леонидова (он сам жил в коммуне) на проблемы перестройки быта, которые наиболее четко были выражены в его рассмотренном выше проекте социалистического расселения при Магнитогорском комбинате, где, в отличие от большинства проектов домов-коммун, в которых для «социальных контактов» и коммунальных помещений выделялись отдельные общественные корпуса, соединенные с жилыми корпусами теплыми переходами, И. Леонидов приближает места «социального контакта» непосредственно к жилым ячейкам.

В том же 1929 г. было разработано задание на проект студенческого дома-коммуны Московским бюро пролетарского студенчества (МБПС). Задание было направлено в вузы, рабфаки и техникумы Московской области. Цель- обсудить это задание в студенческой среде, чтобы уточнить проектное задание. Задание МБПС явно было вызвано второй волной формирования студенческих коммун. В нем была сделана попытка обобщить опыт реально существовавших студенческих коммун и сформулировать социальный заказ проектировщикам от имени коммунаров, ориентированных на коммуну с полным обобществлением.

Приведу полностью этот документ, который был размножен в количестве 200 экземпляров.

«Всем исполбюро и профкомам ВУЗов, рабфаков и техникумам Московской области

для проекта студенческого «Дома Коммуны» на 2000 человек

Учитывая в настоящее время усиленное наступление антисоветских элементов на классовые позиции пролетариата как в деревне, так и на других фронтах нашей общественности, в частности в ВУЗах, коренную перестройку нашего хозяйства, идущие усиленным темпом социалистического строительства, и громадную роль пролетарского студенчества в этом строительстве, Московское Бюро Пролетарского Студенчества считает, что в деле подготовки кадров коллективизация студенческих масс является одной из первых и важных задач в деле общественно-политического воспитания студенчества. Отсюда вытекает, что при строительстве студенческих общежитий необходимо придерживаться проекта постройки «Дома Коммуны». При этом МБПС считает, что для обеспечения коллективизации производства — академической учебы — необходимо заранее рассчитать контингент студентов-коммунаров. Целесообразно этот контингент на первое время определить студентами с/х., технических, экономических ВУЗов из состава существующих коммун и коллективов, показавших свою жизнеспособность.

|  |

| Межвузовский конкурс на студенческий дом-коммуну на 1000 человек. 1929-1930. Проекты студентов ЛИКС (бывш. ЛИГИ). Н. Калугин, П. Китнер, М. Свищевская, Л. Хидекель, (аксонометрия) | Межвузовский конкурс на студенческий дом-коммуну на 1000 человек. 1929-1930. Проекты студентов ЛИКС (бывш. ЛИГИ). Д. Князев, Б. Рубаненко, А. Фромзель, В. Хазанов (аксонометрия) |

|  |

| Межвузовский конкурс на студенческий дом-коммуну на 1000 человек. 1929-1930. Проекты студентов ЛИКС (бывш. ЛИГИ). Е. Верник, Б. Гедике, Н. Маклецова (аксонометрия) | Межвузовский конкурс на студенческий дом-коммуну на 1000 человек. 1929-1930. Проекты студентов ЛИКС (бывш. ЛИГИ). Н. Нотес, М. Русаков, Л. Гальперин (макет) |

|  |

| Межвузовский конкурс на студенческий дом-коммуну на 1000 человек. 1929-1930. Проекты студентов ВХУТЕИНа (руководитель И. Леонидов). Г. Пьянков (макет, фасады) | Межвузовский конкурс на студенческий дом-коммуну на 1000 человек. 1929-1930. Проекты студентов ВХУТЕИНа (руководитель И. Леонидов). Г. Пьянков (макет, фасады) |

|  |

| Межвузовский конкурс на студенческий дом-коммуну на 1000 человек. 1929-1930. Проекты студентов ВХУТЕИНа (руководитель И. Леонидов). И. Кузьмин (макет) | Межвузовский конкурс на студенческий дом-коммуну на 1000 человек. 1929-1930. Проекты студентов ВХУТЕИНа (руководитель И. Леонидов). И. Кузьмин (фасады, разрез) |

|  |

| Межвузовский конкурс на студенческий дом-коммуну на 1000 человек. 1929-1930. Проекты студентов ВХУТЕИНа (руководитель И. Леонидов). И. Кузьмин (план) | Межвузовский конкурс на студенческий дом-коммуну на 1000 человек. 1929-1930. Проекты студентов ВХУТЕИНа (руководитель И. Леонидов). Л. Павлов и Н. Павлов (перспектива) |

|  |

| Межвузовский конкурс на студенческий дом-коммуну на 1000 человек. 1929-1930. Проекты студентов ВХУТЕИНа (руководитель И. Леонидов). А. Максимов и В. Корсунский (макет) | Межвузовский конкурс на студенческий дом-коммуну на 1000 человек. 1929-1930. Проекты студентов ВХУТЕИНа (руководитель И. Леонидов). А. Максимов и В. Корсунский (план) |

|  |

| И. Николаев. Студенческий дом-коммуна в Москве. 1929-1931. Фрагмент внешнего вида | И. Николаев. Студенческий дом-коммуна в Москве. 1929-1931. Фрагмент внешнего вида |

|  |

| И. Николаев. Студенческий дом-коммуна в Москве. 1929-1931. Фрагмент внешнего вида | И. Николаев. Студенческий дом-коммуна в Москве. 1929-1931. Аксонометрия |

|  |

| И. Николаев. Студенческий дом-коммуна в Москве. 1929-1931. План жилого этажа | И. Николаев. Студенческий дом-коммуна в Москве. 1929-1931. План первого этажа |

|  |

| И. Николаев. Студенческий дом-коммуна в Москве. 1929-1931. Фрагмент внешнего вида | И. Николаев. Студенческий дом-коммуна в Москве. 1929-1931. Два варианта проекта спальных кабин |

|  |

| И. Николаев. Студенческий дом-коммуна в Москве. 1929-1931. Два варианта проекта спальных кабин | И. Николаев. Студенческий дом-коммуна в Москве. 1929-1931. Интерьера (зал для занятий) |

|

| И. Николаев. Студенческий дом-коммуна в Москве. 1929-1931. Фрагмент внешнего вида |

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОМА КОММУНЫ

1. В основу кладется принцип коммунального использования личной площади студента в общежитии. За счет универсальной комнаты создается ряд помещений общего пользования (создаются взамен: спальная кабина, чертежная, комната занятий, библиотека, клубные помещения и др.).

2. Деление помещений проводится по специализации вмещаемых бытовых процессов как-то: сон, принятие пищи, физкультура, учеба, отдых и проч.

3. Исходным положением является экономическое равенство коммуны и благоустроенного общежития, определяемого ориентировочно 50 кубометров здания на 1 коммунальника.

4. В основу подбора живущих кладется общность их учебных интересов (коммуна техников, коммуна медиков, коммуна музыкантов и проч.).

УСТАНОВКА В РАЗРЕШЕНИИ БЫТОВЫХ МОМЕНТОВ

1. Вопрос собственности

Принимая во внимание, что все необходимые потребности будут удовлетворены коммунальным хозяйством и обслуживанием, в собственных вещах нет нужды.

Собственность сохраняется на одежду, на карманные предметы и временно (впредь до полной специализации коммун) на учебные пособия.

Прозодежда для сна- коммунальная.

Семья, как замкнутая ячейка, не существует в коммуне. Дети изолируются в соответствующие помещения (ясли, детский сад и проч.). Родителям, равно как и другим членам коммуны, доступ в детские помещения открыт. Ввиду того, что и муж и жена являются равноправными членами коммуны, для них обязательно исполнение общего регламента. В остальном они предоставлены самоопределению.

Трудоемкое обслуживание или требующее применения специальных орудий и машин (кухня, парикмахерская, пошивочная, обувная, работы с пылесосом и др.) производится специальным техническим штатом.

Элементы самообслуживания вводятся в быт лишь в целях самовоспитания. Время, затрачиваемое на это, должно быть минимально, чтобы не мешало производительности умственного труда студента.

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ БЫТОВЫХ ПРОЦЕССОВ И ПОЯСНЕНИЕ К НИМ

Помещения сна рассчитываются на 100 % живущих. За счет отбывающих на производственную практику размещаются гости, подшефные рабочие или крестьяне, а также родственники.

Спальные кабины, при условии достаточной вентиляции, предпочитаются общим спальням, которые следует применить лишь в случае экономического выигрыша в площади.

Число совместно размещенных в кабине должно быть не менее двух и не более четырех. Парную кабину предпочесть по той причине, что в этом случае отпадет учет и проведение стационарной пропорции между холостыми и женатыми.

Вблизи спален разместить помещения для утренней и вечерней зарядки, души, умывальные, уборные и гардероб для хранения личного и ночного платья. Планировка помещений должна обеспечивать возможно более загрузку помещений путем очередности (до пяти очередей), одновременно устраняя сутолоку рациональным распределением выходов.

В контакте со спальным корпусом должен быть детский, заключающий ясли с детьми до 3-летнего возраста включительно.

Детский дом для детей старшего возраста не устраивать, так как предполагается, что к моменту въезда в коммуну ее члены бездетны. Необходимо все же предусмотреть в будущем расширение детского корпуса.

Детский корпус должен иметь особо благоприятные гигиенические условия, зеленые насаждения, удобную площадку и проч.

Расчетное число детей — 5 % от всех живущих.

Вспомогательные помещения в детском корпусе по имеющимся нормам.

3. Принятие пищи

Группа помещений принятия пищи заключает столовую на одновременное размещение 25 % живущих, буфет, кухню, кладовые для провизии, талонную, мойку, заготовочную и проч., соответственно 100 % живущих и 25 % одновременно принимающих пищу.

Столовая должна иметь удобное сообщение с вестибюлем, спальной группой и группой отдыха. Кладовая должна иметь отдельный выход наружу.

Учебная группа состоит из общей комнаты занятий с возможностью подразделения ее на меньшие участки для групповых занятий. Одновременно предусматриваются кабины для индивидуальных занятий. Кроме того, должны иметься чертежная и библиотека с читальным залом и соответствующими вспомогательными помещениями.

ПРОПОРЦИИ УЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Расчетное число в %% от живущих

- 1. Общий зал занятий .

- 2. Индивидуальные кабины занятий .

- 3. Чертежная .

- 4. Читальный зал .

Книгохранилище на . книг.

Общий зал совместного отдыха с размещением эстрады для лекций, вечеров самодеятельности и гастролей передвижных театров (синяя блуза и др.), танцев, снарядовой гимнастики, для приема гостей и проч.

Размер зала из расчета на 50 % живущих.

Разместить поблизости помещения кружков и студий: ИЗО, музыкальные, хоровые, драматические, фото, политические, литературные, производственные, научные и др.

6. Обслуживающая группа

- 1. Медицинский пункт с дежурством врача.

- 2. Парикмахерская.

- 3. Прачечная.

- 4. Швейно-починочная.

- 5. Обувная.

- 6. Ремонтная мастерская.

- 7. Газоубежище.

- 8. Телефон и почта.

- 9. Сберкасса.

- 10. Справочная.

7. Управление хозяйством (помещения)

- 1. Местный комитет.

- 2. Управл. делами и канцелярия.

- 3. Бухгалтерия.

- 4. Машинистки.

- 5. Завед. хозяйством.

- 6. Материальная часть.

- Квартир для служащих не предусматривать.

Примечание: Экономическое равенство коммуны и общежития повышенного типа выражается на одного живущего: спальная кабина + учебная группа + зал совместного отдыха = комната общежития.

Так как на 1 живущего в комнате общежития дается 6 кв. м площади, то ориентировочно, считая, что площадь, необходимая для сна, может составить лишь половину, т.е. 3 кв. м, остающиеся 3 кв. м распределяем поровну между учебой и отдыхом.

Общая кубатура здания, как сказано ранее, не должна выходить за пределы 50 кубометров на одного живущего.

В заключение МБПС предлагает в срочном порядке данный материал обсудить на студенческом активе, профсобраниях, в общежитиях, коммунах и коллективах, на специальных диспутах, освещая его как в своих газетах, так и в «Комсомольской правде», журнале «Красное студенчество».

Результаты обсуждений, решений по данному вопросу необходимо сообщить в МБПС.

Председатель МБПС МОСПС: Иванов

Председатель Культкомиссии МБ: Овсянников

Верно — Технич. секретарь Тараканова».

|  |

| Б. Гладков, А. Зальцман и П. Блохин. Студенческие городки в Москве; 1929-1930. Комплекс общежитий во Всехсвятском аксонометрия) | Б. Гладков, А. Зальцман и П. Блохин. Студенческие городки в Москве; 1929-1930. Комплекс общежитий в Дорогомилово (общий вид) |

|  |

| Б. Гладков, А. Зальцман и П. Блохин. Студенческие городки в Москве; 1929-1930. Комплекс общежитий в Анненгофской роще (аксонометрия) | Б. Гладков, А. Зальцман и П. Блохин. Студенческие городки в Москве; 1929-1930. Комплекс общежитий в Дорогомилово (аксонометрический генплан) |

В ноябре 1929 г. Московское бюро Пролетстуда провело собрание представителей студенческих коммун и коллективов, где были обсуждены проблемы строительства студенческих домов-коммун. Собрание высказалось за то, чтобы впредь в Москве строились для студентов только дома-коммуны, а не общежития.

Как раз в это время в условиях ускоренной индустриализации и острой нехватки специалистов было принято решение о строительстве в стране крупных студенческих общежитий и студенческих городков. Оба эти процесса — создание студенческих коммун и разворачивание строительства студенческих общежитий — по времени совпали. Сторонники бытовых студенческих коммун (а их поддерживали многие общественные организации вузов — комсомол, пролетстуд и др.) считали, что надо воспользоваться ситуацией и превратить все вновь строящиеся студенческие общежития в дома-коммуны. Причем не просто превратить, а строить их по специальным программам домов-коммун.

В Москве в 1929 г. Текстильстрою (затем преобразованному в Стальстрой) было поручено строительство четырех комплексов студенческих общежитий на 10 тыс. студентов. По согласованию со студенческими общественными организациями один из этих комплексов было решено превратить в опытно-показательное строительство студенческого дома-коммуны на 2000 студентов.

Внутри Текстильстроя (где в основном работали выпускники МВТУ) было организовано предварительное соревнование проектировщиков, по результатам которого составление окончательного проекта дома-коммуны было поручено И. Николаеву.

За основу программы проекта было взято приведенное выше «Задание», разработанное Московским бюро Пролетстуда. Во многом заимствованная текстуально из этого «Задания» программа была уточнена и доработана Главтузом совместно с Текстильстроем.

|  |

| Б. Гладков, А. Зальцман и П. Блохин. Студенческие городки в Москве. 1929-1930. Корпус для семейных (фрагмент) | Б. Гладков, А. Зальцман и П. Блохин. Студенческие городки в Москве. 1929-1930. Корпус для семейных (фрагмент) |

|  |

| Б. Гладков, А. Зальцман и П. Блохин. Студенческие городки в Москве. 1929-1930. Корпус для семейных (фрагмент) | Б. Гладков, А. Зальцман и П. Блохин. Студенческие городки в Москве. 1929-1930. Корпус для семейных (фрагмент) |

|  |

| Б. Гладков, А. Зальцман и П. Блохин. Студенческие городки в Москве. 1929-1930. Корпус для семейных (фрагмент) | Б. Гладков, А. Зальцман и П. Блохин. Студенческие городки в Москве. 1929-1930. Корпус для несемейных (планы первого и второго этажей) |

|  |

| Б. Гладков, А. Зальцман и П. Блохин. Студенческие городки в Москве. 1929-1930. Интерьер — лестница | Б. Гладков, А. Зальцман и П. Блохин. Студенческие городки в Москве. 1929-1930. Интерьер — жилая комната на двоих |

|  |

| Б. Гладков, А. Зальцман и П. Блохин. Студенческие городки в Москве. 1929-1930. Корпус для несемейных (пплоская крыша) | Б. Гладков, А. Зальцман и П. Блохин. Студенческие городки в Москве. 1929-1930. Корпус для несемейных (интерьер — лестница и жилая комната на двоих) |

|  |

| Б. Гладков, А. Зальцман и П. Блохин. Студенческие городки в Москве. 1929-1930. Корпус для несемейных (план первого этаж) | Б. Гладков, А. Зальцман и П. Блохин. Студенческие городки в Москве. 1929-1930. Корпус для несемейных (план второго этаж) |

|  |

| Б. Гладков, А. Зальцман и П. Блохин. Студенческие городки в Москве. 1929-1930. Студенты за утренней зарядкой на плоской крыше (фото А. Родченко) | Б. Гладков, А. Зальцман и П. Блохин. Студенческие городки в Москве. 1929-1930. Студенты за утренней зарядкой на плоской крыше (фото А. Родченко) |

|  |

| Б. Гладков, А. Зальцман и П. Блохин. Студенческие городки в Москве. 1929-1930. Корпус для семейных (фрагмент) | Б. Гладков, А. Зальцман и П. Блохин. Студенческие городки в Москве. 1929-1930. Корпус для семейных (фрагмент) |

Приведу лишь те положения из доработанной программы, которые отличаются от «Задания» МБПС.

Четко сказано, что «норма для сна на одного студента — 3 м2. Кабины проектируются на 2 человека», а не на 2-4, как сказано в «Задании». Ясли рассчитаны на детей «до 4-летнего возраста включительно», а не до 3-летнего, как было в «Задании» (видимо, было учтено, что к концу обучения в институте супружеская студенческая пара может иметь ребенка четырехлетнего возраста).

Приведу раздел программы, озаглавленный «Общие требования»: «При проектировке помещений для отдыха и занятий требуется дать ряд помещений самых разнообразных по характеру и оформлению, учитывая разнообразную потребность коммунаров и самое разнообразное использование часов отдыха и занятий. Требуется скомпоновать эти помещения в смысле очередности и системы так, чтобы была постепенность перехода от шумных зал и комнат отдыха постепенно к совершенно тихим помещениям занятий. Должно быть совершенное отсутствие казенщины, коридоров и пр. моментов, не соответствующих характеру и назначению помещения.

Мыслятся большие помещения с множеством замкнутых уголков и мест, получающихся соответствующей компоновкой стен и перегородок, расстановкой мебели, комнатных растений и пр. При этом необходимо учесть массовое, но незаметное и не мешающее отдыху движение. В полезную площадь помещений отдыха и занятий входят залы-гостиные, комнаты-кружки — радио, музыки, шахмат, игр, а также читальня, комнаты занятий, кабинки для одиночных занятий и пр. Возможно дублирование помещений отдыха по этажам, т.е. каждый этаж спальных корпусов имеет свой этаж помещений отдыха и занятий.

Данная часть программы не суживается определенными рамками в виде перечисления помещений и указаний площадей каждого. Предоставляется свобода архитекторам в проектировке этого нового вида помещений коммунального жилья, но при этом предлагается учесть следующие основные моменты жизни будущих жильцов дома-коммуны: 1) Шумные беседы в общих гостиных залах, пение, игры на музыкальных инструментах. 2) Коллективное слушание музыки, пения, радио. 3) Игры в шахматы, шашки. 4) Отдых в совершенно тихой обстановке за чтением газет, журналов и сон. 5) Занятие учебой в общих тихих помещениях и одиночное занятие учебой в одноместных кабинах. 6) Чертежные.

В проекте требуется показать расстановку мебели, предметов обстановки, комнатных растений, инструментов. Необходимы балконы» 3 .

Проектирование и строительство студенческого дома-коммуны проводилось одновременно с проектированием и строительством трех студенческих городков.

Перед Николаевым было поставлено условие: по стоимости (из расчета на одного студента) дом-коммуна не должен отличаться от трех других комплексов общежитий.

Единственным резервом кубатуры, которую необходимо было выделить для общих помещений, были спальные кабины. Нужно было по дому-коммуне выйти на общую норму — 50 м3 на человека.

При проектировании спальных кабин Николаев рассуждал так. Для человека, находящегося в замкнутом помещении, важна не сама по себе кубатура, а сколько кубометров свежего воздуха в час приходится на одного человека. Значит, если усилить воздухообмен в помещении, можно снизить норму кубатуры. Николаев незадолго перед этим проектировал и строил текстильную фабрику «Красная Талка» в Иваново-Вознесенске, где была создана система быстрой многократной смены воздуха в цехах с использованием специальной вентиляционной камеры. В доме-коммуне Николаев запроектировал такие вентиляционные камеры над лестничными клетками. Спальные кабины были запроектированы малой кубатуры (уменьшенной против санитарных норм) в расчете на быстрый воздухообмен. Николаев в первом варианте проекта предложил сделать кабины малые по площади (2×2 м), но относительно высокие (3,2 м) с двухъярусным размещением спальных мест. Причем кабины расположены в два ряда в центральной части жилого корпуса (т.е. они без окон — в них только спят), а вдоль наружных стен идут коридоры, над которыми устроен вентиляционный короб. В окончательном варианте размеры спальной кабины были увеличены (2,7 х 2,3 м), обе кровати были размещены в одном уровне, а сами кабины размещались вдоль наружных стен (т.е. имели окна) и объединялись центральным коридором.

В этом студенческом доме-коммуне на 2000 человек все помещения были строго специализированы. В огромном восьмиэтажном жилом корпусе расположены спальные кабины на двух человек, предназначенные только для сна. Этот корпус соединялся с трехэтажным общественным корпусом, в котором размещались: спортивный зал на 1000 мест, столовая (питание в четыре смены), читальный зал на 150 человек (с книгохранилищем), зал для занятий на 300 человек, кабины для индивидуальных занятий. Были запроектированы также прачечная, починочная, детские ясли на 100 мест, медпункт, комнаты для кружков, душевые и т. д.

Вот как сам автор описывал режим жизни в доме-коммуне:

«После пробуждающего всех звонка студент, одетый в простую холщевую пижаму (трусики или иной простой костюм), спускается для принятия гимнастической зарядки в зал физкультуры или поднимается на плоскую кровлю для упражнений на воздухе, в зависимости от сезона. Закрытая ночная кабина подвергается, начиная с этого времени, энергичному продуванию в течение всего дня. Вход в нее до наступления ночи запрещен. Студент, получив зарядку, направляется в гардеробную к шкафу, где размещена его одежда. Здесь же поблизости имеется ряд душевых кабин, где можно принять душ и переодеться. В парикмахерской он доканчивает свой туалет. Приведя себя в порядок, студент «лет в столовую, где за стойкой принимает короткий завтрак или пьет чай; после чего ему предоставляется право распорядиться временем по своему усмотрению: он может уйти на занятия в вуз, или идти в общую комнату для учебы, или, если он готовится к зачету, взять отдельную кабину для занятий. Кроме того, в его распоряжении находятся общая читальня, библиотека, чертежная, аудитория, студия и пр.

Для некоторых, кому будет предписано врачом, будет установлен дополнительный срок принятия пищи — второй завтрак. Обед в столовой является дежурным в обычное время, к которому предполагается возвращение студентов из вуза.

После обеда и промежутка после него возобновляются краткие вечерние занятия с неуспевающими, ведется общественная работа и т. д. В выборе способа использовать свой вечер студент совершенно свободен. Коллективное слушание радио, музыки, игры, танцы и др. разносторонние способы самодеятельности создает сам студент, используя инвентарь коммуны.

Вечерний звонок, собирающий всех на прогулку, заканчивает день. По возвращении с прогулки студент идет в гардеробную, берет из шкафа ночной костюм, умывается, переодевается в ночной костюм, оставляет свое платье вместе с нижним бельем в шкафу и направляется в свою ночную кабину. Спальная кабина в течение ночи вентилируется при помощи центральной системы. Применяется озонирование воздуха и не исключена возможность усыпляющих добавок» 4 .

Как видим, жилая кабина действительно предназначалась только для сна, даже дневная одежда должна была храниться в гардеробе за ее пределами. Поэтому в кабине были только кровати — не было предусмотрено ни шкафа, ни стола, ни даже стула, здесь только спали.

Использование металлического и железобетонного каркаса позволило широко использовать композиционные средства и приемы новой архитектуры — горизонтальные окна, козырьки, плоскую кровлю и др.

Этот опытно-показательный студенческий дом-коммуна рассматривался не просто как результат социального заказа реальных коммун молодежи, но и как первый опыт создания условий для формирования нового человека, как своеобразная фабрика по его выпуску. В журнале «Строительство Москвы», где были опубликованы программа этого дома-коммуны и описание первого варианта проекта, они были сопровождены лозунгом: «Дома-коммуны организуют человека-коллективиста!»

Студенческий дом-коммуна был выстроен. Не все в распорядке жизни студентов точно следовало проекту И. Николаева. Спальные кабины, естественно, использовались студентами и просто для отдыха, и для индивидуальных занятий, и для хранения личных вещей. И все же развитая система общественных помещений этого здания сохраняла в течение десятилетий основное функциональное назначение жилых кабин — для сна. Особенно четко предусмотренный проектом режим функционирования спальных кабин выдерживался в первые годы после введения дома в эксплуатацию (в 1931 г.).

Корреспондент «Вечерней Москвы» так описывал жизнь студента в доме-коммуне в начале 1932 г.: «Этот дом-коммуна не только жилье — это комбинат учебы и отдыха. Большой освещенный мягким светом зал для занятий. Кабинки для бригадной проработки заданий. Столовая, коридоры для гимнастики, комнаты для кружков. Студент хранит книги, лекции, готовальни в своем шкафчике, возле зала занятий. Обувь, мыло, белье — весь этот скарб лежит в личном ящике туалетной. Человек спит в комнате, по своей рациональной разгруженности, чистоте воздуха напоминающей стеклянную террасу. Жилец такой комнаты встает с проветренной и веселой головой. Анатомия дома радует своей разумностью. Спальный корпус стоит отдельно от общих комнат, сну никто и ничто не мешает. Спальная кабина очищена от бытовых потрохов» 5 .

Как уже отмечалось выше, одновременно с проектированием и строительством дома-коммуны Николаева той же организации — Текстильстрою — было поручено проектирование и строительство трех комплексов студенческих общежитий в Москве общей вместимостью 8 тысяч студентов.

|  |

| Г. Глушенко. Проекты студенческих общежитий. 1929. Сельскохозяйственный институт в Саратове (перспектива) | Г. Глушенко. Проекты студенческих общежитий. 1929. Сельскохозяйственный институт в Саратове (план первого этажа) |

|  |

| Г. Глушенко. Проекты студенческих общежитий. 1929. Рабфак в Бежице (фрагмент фасада) | Г. Глушенко. Проекты студенческих общежитий. 1929. Рабфак в Бежице (план второго этажа) |

|  |

| Г. Кочар. Студенческое общежитие зооветинститута в Ереване. 1931. Фрагмент | Г. Кочар. Студенческое общежитие зооветинститута в Ереване. 1931. План первoro этажа |

|  |

| А. Буров и Г. Кириллов. Проект общежития студентов Горного института в Москве. Аксонометрия | 1930. АксонометрияКонкурсные проекты общежития студентов Коммунистического университета национальных меньшинств Запада в Москве. 1929. Б. Кондратов (фасад, план третьего этажа) |

|  |

| Конкурсные проекты общежития студентов Коммунистического университета национальных меньшинств Запада в Москве. 1929. Г. Данхман (перспектива) | Конкурсные проекты общежития студентов Коммунистического университета национальных меньшинств Запада в Москве. 1929. Г. Данхман (план первого этаж) |

|

| Из программы студенческого дома-коммуны, разработанного в 1931 г. Второй московской бытовой коммуной студентов. Схематические планы первого и третьего-четвертого этажей |

В отличие от развернутой программы студенческого дома-коммуны, где предусматривались разнообразные общественные помещения, задание на проектирование этих комплексов предусматривало в основном жилые помещения двух типов — для несемейных (комнаты на два человека площадью более 14 м2) и для семейных (жилая площадь на супружескую пару с одним ребенком общей площадью немногим более 20 м2, состоящая из жилой комнаты, комнаты для занятий и умывальной; кухни, уборные и душевые — в общем коридоре). Проекты трех комплексов разрабатывала одна и та же бригада архитекторов — Б. Гладков, А. Зальцман и П. Блохин. Участки для строительства были выделены в разных районах Москвы — в Дорогомилове, во Всехсвятском и в Анненгофской роще, объемы строительства были равномерно распределены по трем участкам. На первом этапе авторы решили запроектировать для всех трех участков одно длинное здание. Однако при обсуждении первоначального проекта он был отвергнут, так как условия участков не позволяли при размещении на них одного огромного здания выдержать требования ориентации. Тогда было решено проектировать относительно небольшие корпуса двух типов — для несемейных и семейных — и создавать из них различные по композиции комплексы с учетом конфигурации конкретного участка.

Авторы стремились придать фасадам корпусов общежитий максимально современный облик. Особенно им хотелось использовать горизонтальные окна. Однако основным материалом для строительства был кирпич (а не металл и железобетон, как в доме-коммуне Николаева). Тогда авторы решили сделать несущими не продольные наружные стены корпусов общежития, а поперечные внутренние перегородки, отделяющие одну жилую комнату от другой. Это позволило, во-первых, устроить горизонтальное остекление, а во-вторых, усилить звукоизоляцию между жилыми ячейками.

Корпуса для несемейных имеют коридорную систему с двумя лестницами и общими комнатами на каждом этаже; в торце размещены санузлы. Корпус для семейных — это два параллельно расположенных объема, соединенных в центре обслуживающими помещениями (общие кухни, буфет, санузел).

Жилые помещения общежитий были оборудованы типовой мебелью. Так, в жилой комнате для несемейных — две кровати, два стола и встроенный шкаф.

Строились в эти годы в Москве и другие студенческие общежития.

Комплекс общежитий для семейных на Пироговской улице в Москве (1928-1930, архитекторы А. Рухлядев и Д. Осипов) состоит из восьми связанных между собой корпусов: одного для одиноких, шести с двухкомнатными квартирами для семейных (без санузлов и кухонь) и одного с развитыми квартирами. В торцах корпусов на каждом этаже размещены общие кухни, санитарные узлы (с душами и ванными), помещения для стирки. Для всего комплекса предусмотрены красный уголок, приемный пункт центральной прачечной, буфет.

Благоустроенные студенческие общежития строились в это время и в других городах. Например, в Ереване было выстроено общежитие Зооветинститута, состоящее из трех корпусов — двух жилых и расположенного между ними общественного корпуса, соединенного с жилыми переходами (1931, архит. Г. Кочар).

И все же, несмотря на постройку экспериментального студенческого дома-коммуны и внутривузовского конкурса на дом-коммуну, массовое строительство на рубеже 20-х и 30-х годов студенческих общежитий мало учитывало специфику распорядка жизни бытовых студенческих коммун. Члены этих коммун (коммунары) были не удовлетворены архитектурными типами строившихся общежитий. Возникло явное противоречие между идущим от многочисленных тогда студенческих бытовых коммун социальным заказом и реальным строительством общежитий. Члены ряда студенческих коммун делали попытки самостоятельно разрабатывать программу дома-коммуны, который отвечал бы их представлениям о таком доме.

Характерно в этом отношении предложение членов 2-й московской бытовой коммуны студентов, которые не только разработали текстовую часть программы дома-коммуны, но и выполнили его схематические планы. Этот идущий снизу социальный заказ архитекторам был опубликован (в виде статьи «За новый стандартный дом-коммуну») в 1931 году в журнале «Красное студенчество». Как же представляли себе члены бытовой коммуны функциональную структуру студенческого дома-коммуны?

«Строительство общежитий настоящего периода говорит за то, что все делается по старинке: общежития пока приспособлены для индивидуальной замкнутой жизни. Возьмем к примеру ряд студенческих общежитий по Москве, выстроенных за последний год. Это общежития в Анненгофской роще, в Дорогомилове и Всехсвятском.

Прежде всего нужно отметить, что эти общежития совершенно не приспособлены для коллективизации быта студенчества, имея организующим элементом жилищно-универсальную ячейку на двух человек.

Основываясь на опыте существующих коммун и коллективов, учитывая необходимость реконструкции быта и экономию в стройматериалах, к новостроящимся общежитиям для студентов предъявляются следующие требования:

- 1. В основу положить принцип возможности коллективного использования личной площади студента. За счет универсальной комнаты создать ряд комнат общего пользования (спальни, комнаты для занятий, комнаты отдыха и т. д.).

- 2. Проект общежития должен предусмотреть создание наилучших условий для академических (бригадных и индивидуальных) занятий студентов и наилучшую организацию культурно-бытового воспитания.

- 3. Деление комнат произвести по специализации бытовых процессов, как-то: сон, принятие пищи, учеба, отдых.

- 4. Увязать жизнь в одном общежитии холостых и семейных студентов, тем самым разрешить проблему семьи и осуществить совместные бригадные занятия.

- 5. В основу подбора живущих в общежитии положить производственно-курсобригадный принцип.

- 6. Для каждой бригады должна быть отдельная спальня и комната для занятий.

- 7. На каждого проживающего в общежитии должно быть не более 35-40 кубометров здания.

- 8. Студенческие общежития строить группами, в виде небольших студгородков с тем, чтобы иметь общие клубы, фабрики-кухни, прачечные, ремонтные мастерские, детплощадки, спортплощадки, искусственные насаждения между домами и т. д.

- 9. Емкость отдельного общежития на 800 человек из расчета по 35-40 кубометров на человека.

- 10. Каждую пару общежитий обеспечить детскими яслями и зданиями для физкультуры.

- 11. Система общежития кустовая (квартирно-коридорная). В кусте помещается 50-200 человек, кроме детей и обслуживающего персонала.

- 12. Для каждого куста должно быть предусмотрено: комнаты для занятий, общие спальни, кабины (двухместные спальни) для женатых, комнаты отдыха (тихие и шумные), столовая, кипятильник и заготовочная, уборные, души и умывальники (мужские и женские), изоляторы, раздевалки, библиотека, кладовая, комнаты для обслуживающего персонала и др.

- 13. Здание общежития строить в 4 этажа с тем расчетом, чтобы можно было обойтись без подъемников.

- 14. В общем помещения куста нужно располагать таким образом, чтобы комнаты для занятий и спальни обеспечить максимальной тишиной и дневным светом.

- 15. Детские сады строить из расчета на 5% от числа живущих студентов, т.е. для пары общежитий на 80 детей.

- 16. Кабины для женатых строятся из расчета 20 % от числа живущих студентов.

В комнатах для занятий каждый студент должен иметь постоянное рабочее место. Каждая бригада в 5 человек должна иметь комнату для занятий и спальню.

В таких общежитиях необходимо произвести расселение студентов по кустам по производственному принципу, а по комнатам — по бригадному.

Наличие для каждой бригады в 5 человек отдельной комнаты для занятий дает возможность наилучшей организации как индивидуальных, так и бригадных занятий. Заселять такие общежития могут не только коммуны и коллективы, но и индивидуально живущие еще студенты. Так построенное общежитие, имея в своей основе принцип коллективного использования жилплощади, централизованное обслуживание (общие раздевальни, столовые, комнаты отдыха и пр.) при одновременности еды, учебы, отдыха и т. д. способствует организации коллективного быта студенчества» 6 .

Статья сопровождалась двумя схематичными планами дома-коммуны. На первом этаже предусматривалось: шумная комната отдыха, столовая, тихая комната отдыха, раздевалка, кладовая и др. На третьем-четвертом этажах — общие спальни, комнаты для занятий, кабины для женатых, санитарные узлы с душами и др.